この記事書いた人「神泉忍」について

- 慶應義塾大学総合政策学部卒

- 2013年から10年以上中学受験指導に携わる

- 2017年からは、オンライン指導とオフライン指導を並行して実施する私塾を開設

- 国語と作文指導が専門

- YouTubeで受験関連の情報を発信中

- 中高一貫校専門作文添削塾を運営中

- 事業会社にてWEBマーケティング領域業務にも従事

- 当サイトではアフィリエイトプログラムを使用しています

プロ講師が監修した解答例を無料でご覧いただけます

みなさん、こんにちは。公立中高一貫校専門の作文添削塾を運営しております神泉忍です。こちらのページでは

東京都の公立中高一貫校の作文試験の解答例をすべて無料でご覧いただけます。すべて塾長の神泉が書いたものです。

このページで分かること

- 東京都公立中高一貫作文問題の解答例

- すべての解答はブログオーナー(中学受験プロ講師)が1人で書いている(外部委託等は使っておりません)

- 作文問題の学習の指針

みなさん、こんにちは!中学受験作文プロ講師の神泉忍です。

この記事では、

- すべての模範解答をプロ講師神泉が一人で作成

- 年度によっては「解説動画」がついている

- 解答例が複数考えられる問題では模範解答を複数例示

これらの高品質な情報をすべて無料でご覧いただけます。

作文問題の解答は、公式の発表として、「省略」されています。過去問題集でも、作文の模範解答は書かれていないことが大半ですし、解答を書く人もバラバラだったりします。

このサイトでは、塾長の神泉が「一貫した方法論」ですべての模範解答を作成しています。何度受検しても合格できる作文力をコンセプトにしています。勉強のお供にぜひご利用ください。

東京都公立中高一貫校の作文問題の傾向

模範解答を実際にご覧いただく前に、東京都中学受検の作文問題の特徴を整理して、その上で勉強法もお伝えします。

公立中高一貫校の作文試験の中でも東京都は別格の難易度となっている

公立中高一貫校は、全国に約130校ほどありますが、その中でも、東京都の難易度は別格と言えます。理由は大きく4つです。

東京都中学受検が難しい理由①問題がハイレベル

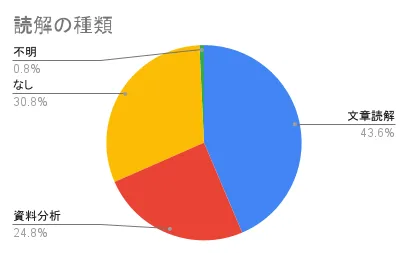

「問題がハイレベル」というのが一つ目の理由です。「難しい文章の読解をさせた上で作文を書かせる」ため、ハイレベルになっています。これは、他の公立中高一貫校作文問題と比べ、非常に高難易度な問題になっています。こちらをご覧ください。

- 文章読解

- 国語と同様に文章を読み解く問題です。

- 資料分析

- グラフや表、アンケート結果など文章ではなくデータを分析する問題です。

- なし

- 設問文のみで構成される問題で、作文を書くにあたって読み解かせる文章や資料がない問題です。

公立中高一貫校の作文問題は、

- 「文章読解をさせて作文を書かせる」

- 「資料分析をさせて作文を書かせる」

- 「設問の指示のみから作文を書かせる」

という3パターンに分かれます。この中で最も難しくなるのは、「文章読解」を求める作文問題です。課題文を正確に読みこなす国語の力が必要になってくるためですね。東京都の中学受検作文は、「文章読解」型で出題されます。

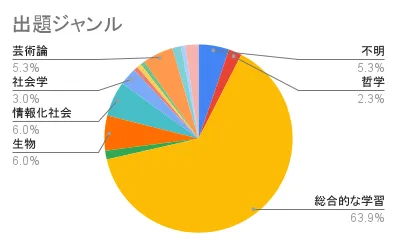

さらに、こちらの画像をご覧ください。

- 総合的な学習

- 街づくりや学校運営、地域問題などを包括的に含んでいるジャンルになります。小学生が取り組みやすい難易度に設定されているジャンルです。

- その他のジャンル

- 総合的な学習以上に、専門性をもった出題ジャンルとして記載しています。文章や資料によって難易度は変化し、小学生に取り組みやすい難易度の学校もあれば、高難易度の学校も含まれています。

作文で論じるテーマを一覧化したグラフですが、「総合的な学習」が中高一貫校の作文問題のスタンダードです。学校運営や街づくりなど、小学生にとって書きやすいテーマです。

それに対して、東京都中学受検作文のテーマは

- 哲学

- 言語論

- 芸術論

- 情報化社会

など、小学生にとって高難易度な説明文や随筆文が東京都では出題されています。高度な文章を要約してさらに、自分の意見を述べて、安定した合格点を取るのは至難のわざです。

東京都中学受検が難しい理由②

「母集団がハイレベル」というのが2つ目の理由です。東京をはじめとした首都圏には、私立中学が多く、私立中学受験に向けて対策している受験生が、併願として公立中高一貫校を受検します。御三家レベルの併願先として、公立中高一貫校が選ばれていることもあり、高度な国語力をもった私立中学の受験生と競争するということが難しい理由の二つ目となります。

東京都中学受検が難しい理由③

「実力の養成に時間がかかる」というのが3つ目の理由です。東京都の中学受検作文問題は、「高度な国語力」がベースになっています。

そもそも、国語力と作文力は別の力です。

- 国語力=文章を論理的に読み取る力

- 作文力=意見を論理的に説明する力

作文力のみの養成であれば、そこまで時間はかかりません。3か月~半年程度で、論理的な説明方法についてはかなりマスターできます。

しかし、私立中学受験に三年の養成期間がかかることからわかるように、受検国語力の養成には、最低でも1年の養成期間が必要となります。ポテンシャルがある受検生でも、小六の夏以降に本格的に作文に取り組むという状態では、養成期間が足りないと言わざるを得ません。

ただ、公立中高一貫校受検に挑むご家庭の多くが、「小六の夏以降に」作文対策を始めます。東京都以外であれば、夏以降でも何とかなりますが、東京都の場合は、できるだけ早めに取り組んでいきましょう。

どんな対策をすればいい?

作文と国語の勉強を両方やる

東京都の問題は、「高度な国語力」をベースにしていますので、国語の読解訓練が必要です。

- 語彙

- 接続語

- 説明文の読解法

最低限この3つは学習必須になります。詳しい学習法はこちらの記事をご覧ください。

銀本を使って難易度を徐々に上げて演習をする

公立中高一貫校の作文問題演習におすすめのテキストは、「銀本」です。

公立中高一貫校専用の問題集も発売されていますが、

- 発売日が古すぎる

- 最新の傾向を反映できていない

- トレーニングするにあたり難易度が不適切な問題が多い

それに対して、「銀本」は、全国130校の作文問題を網羅的に見ることができます。簡単な問題から、難しい問題がラインナップされています。簡単な問題から取り組んでいくようにしましょう。

塾長 神泉

塾長 神泉私の添削塾では、「実力にあった問題」を銀本から選定して添削を行っています。どんな問題を使うべきか?というお悩みも解決します。

添削を2週間に1回は必ず受ける

作文の演習は、「やりっぱなし」ではいけません。必ず添削を受けましょう。二週間に一回のペースで添削を受けることができれば、「作文の精度」は非常に高くなっていくでしょう。

私の作文塾に来る受検生の相談として多いのは、

- 「塾で添削をしてもらえない」

- 「添削のレベルが低いと感じる」

というお悩みです。

作文の添削をしっかりできる講師を正社員として各教室に配置するのは、ほぼ不可能と言っていいと思います。作文という科目がマイナーなので、専門講師の数も非常に少ないです。

その場合は、インターネットで添削をしてもらえる先生を探しましょう。最近は、オンラインの家庭教師サービスも盛んです。良い先生は、受験直前期には、生徒が満員になり新規の契約は受けられなくなってしまいます。

なるべく早い時期から先生を見つけ、作文対策を行っていきましょう。

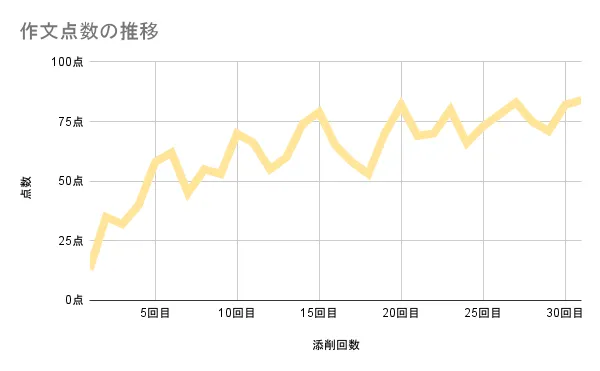

添削はいつから始めればいい?

理想は受検の一年前

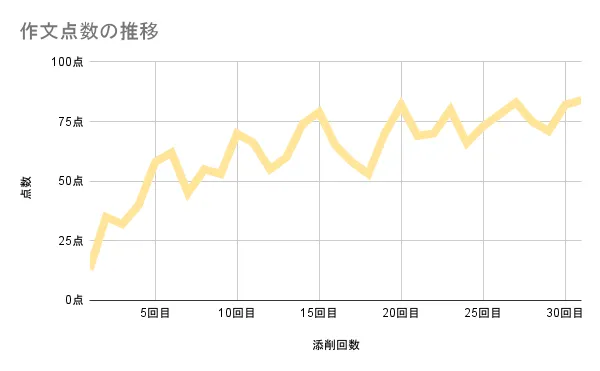

東京都作文受験を目指すのであれば、理想的には「受検の一年前」から添削を受けることをおすすめします。南多摩中等教育に合格された私の受け持ちの受検生の点数はこちらです。受検の一年間から十日間に一回くらいのペースで添削を受けてくれました。

一年間という時間的余裕があったので、多方面から対策ができ、合格点を安定してとれる実力をつけてくれました。

遅くともできることはある!

ただ、中には、「小六夏」「受験直前期」にこの記事を読んでいる保護者の方もいらっしゃるかと思います。「一年前から添削受けなければならないのか、じゃあもう無理か・・・」と考えたくなるかもしれません。しかし、「大ゴケしないレベル」の作文力は、短期間で養成可能です。

つまり、「致命的な減点が起こらないようにする作文技術」は10回程度の添削でつけることができます。

致命的な減点理由

- 設問に答えていない

- 事実ベースで説明していない

- 論ズレが起こる

- 論理的飛躍が起こる

- 小学生に不釣り合いな意見を言う

これら5つの致命的な減点理由は、少ない添削回数で修正可能です。

私の添削塾では、無料電話相談で、学習プランを決めてから添削をスタートしています。添削を受けなくても無料相談をお申込みいただてもOKです。

適性検査Ⅰ(作文)共同問題

令和07年度(2025年度)解答例

- 令和07年度(2025年度)適性検査Ⅰにおいて共同問題を出題した学校一覧

- 東京都立大泉高等学校附属中学校

- 東京都立小石川中等教育学校

- 東京都立白鷗高等学校附属中学校

- 東京都立富士高等学校附属中学校

- 東京都立武蔵高等学校附属中学校

- 東京都立両国高等学校附属中学校

- 問題文出典

- 「Spring(恩田陸)」

- 「カブトムシの謎を解く(小島渉)」

- 過去問解説動画

令和07(2025年度)【共同問題】東京都公立中高一貫校 適性検査Ⅰ(作文問題)解説 - 問題1

あおいさんの発言の、ア・イに入ることばとして適当なものを、文章1の中からさがし、ぬき出しなさい。ただし、アは四字以内、イは二字で答えること。 - 問題1(公式解答)

毎日けい続して ア 時間ごと にカブトムシの様子を イ 記録 することで、「謎」を解こうとしている(20点)

- 問題2

かおるさんは春さんの気持ちがわかるようだと言っていますが、その気持ちはどのようなものだと考えられますか。文章2の中の一続きの表現をもとにして、ウ・エに当てはまるように答えなさい。ただし、ウは十五字程度、エは十字程度で答えること。「ウ」を感じながらも、なんとかして「エ」という気持ち - 問題2(公式解答)

ウ なんともいえないもどかしさ を感じながらも、なんとかして エ 世界とつながりたい という気持ち。(20点) - 問題3

かおるさんは「自分にとっての「謎」と言っていますが、あなたにとっての「謎」はなんでしょうか。それを解決するために、どのように取り組んでいますか、または取り組んでいこうと考えていますか。あなたの考えを四百字以上四百四十字以内で書きなさい。文章1・文章2・会話の内容をふまえて書くこと。「謎」は一つにしぼって書くこと。 - 問題3(予想解答例※公式解答公表無し)

「どうすれば剣道がもっと上手になるか」ということが私にとっての謎です。

この謎を解決するために、「剣道の先生からのアドバイスをノートに書き取り、何度も見返して練習する」という取り組みをしています。

文章1では、記録を取ることで自分の疑問を解決していました。文章2では、反復練習を繰り返すことで、バレエを上達しようとする主人公の様子が描かれていました。私自身が剣道の練習で実践していることは、文章1と文章2で述べられている方法、両方を取り入れていました。私は剣道を小一からやっています。より剣道がうまくなるためには、先生のアドバイスをメモで忘れないように書き留めておき、時々見直すようにしています。身体を動かすことは一見感覚的なことですが、「身体をどのように動かすか」ということを言葉にしておくことで、意識的に身体を動かせるようになります。会話文で指摘されているように、文章1と文章2の要点には共通点があり、その共通点が私の剣道の練習法に表れていると感じました。

令和06年度(2024年度)解答例

- 令和06年度(2024年度)適性検査Ⅰにおいて共同問題を出題した学校一覧

- 東京都立大泉高等学校附属中学校

- 東京都立小石川中等教育学校

- 東京都立白鷗高等学校附属中学校

- 東京都立富士高等学校附属中学校

- 東京都立武蔵高等学校附属中学校

- 東京都立両国高等学校附属中学校

- 問題文出典

- 「生きていくための呪文(東直子)」

- 「俳句のきた道 芭蕉・蕪村・一茶(藤田真一)」

- 過去問解説動画

令和06(2024年度)【共同問題】東京都公立中高一貫校 適性検査Ⅰ(作文問題)解説 - 問題1

短歌や俳句をくり返し唱えたり、思いうかべたりすることには、どのような効果があると述べられているでしょうか。文章1・文章2 で挙げられている例を一つずつ探し、それぞれ「~という効果。」に続くように書きなさい。 - 問題1(公式解答)

文章1 自分の気持ちを保つという効果。

文章2 わずかなくふうでうまくいくことに気づくという効果。 - 問題2

傍線部ア”「余韻」とか「想像力」といった考え”とありますが、文章1の筆者は、短歌を読んでどのような情景を想像しているでしょうか。連続する二文を探しなさい。ただし、一文めの最初の四字と、二文めの終わりの四字をそれぞれ書くこと。 - 問題2(公式解答)

心を養ってもらう(ため) - 問題3

あなたは、これからの学校生活で仲間と過ごしていく上で、言葉をどのように使っていきたいですか。今のあなたの考えを四百字以上四百四十字以内で書きなさい。条件/文章1・文章2 の筆者の、短歌・俳句に対する考え方の いずれかにふれること。 - 問題3(予想解答例1※公式解答公表無し)

「自分を勇気づける言葉」に多く出会い、その言葉を胸に仲間と関わっていきたいと私は考えます。

文章1では、短歌や俳句の言葉を「自分の気持ちを保つための言葉」として自分の中に確保していくという考えが述べられています。

私自身、日常生活で短歌や俳句に親しむわけではありません。しかし、音楽やアニメ、マンガの中で「自分を勇気づける言葉」に出会った経験があります。筆者が述べる考えを、音楽やアニメ、マンガで得た感動にあてはめると文章1の内容はとても共感できるものとなりました。今後、中学、高校では、より多くの文章や学びを吸収していきます。それらをただの勉強としてとらえるのではなく、自分を勇気づける言葉、さらには、自分の周りの仲間を勇気づける言葉として学んでいきたいです。私自身が勇気づけられた言葉は他の人も同様に勇気づけ助けていくと考えます。そのように言葉を使っていきたいです。 - 問題3(予想解答例2※公式解答公表無し)

中高で知った言葉や仲間との対話の中で出た言葉を、うのみにするのではなく深く考えていきたいと私は考えます。

文章2では、短歌や俳句の言葉を「表面的な理解で分かった気になってはいけない」と解説しています。

私自身、親や友人と仲良く話せることもありますが、ケンカをしてしまうこともあります。それは、相手の言葉を浅く理解していたから起こってしまうケンカだと感じています。相手の本当の思いを知ろうとせず、自分に都合の良い意味として受けとってしまうと争いの元になります。トラブルにならなかったとしても、もっとわかり合える可能性を捨ててしまっています。中高では色々な勉強もしていきます。理解出来ない考えや知識に出会ったとしたら、浅い理解で終わらせるのではなく、仲間や先生に質問をしたりして、より深くその言葉を理解していきたいです。中高生活では、そのような態度で言葉と向き合い、言葉を使っていきたいと考えます。

令和05年度(2023年度)解答例

- 令和05年度(2023年度)適性検査Ⅰにおいて共同問題を出題した学校一覧

- 東京都立大泉高等学校附属中学校

- 東京都立小石川中等教育学校

- 東京都立富士高等学校附属中学校

- 東京都立武蔵高等学校附属中学校

- 東京都立両国高等学校附属中学校

- 問題文出典

- 「木でつくろう手でつくろう(遠藤敏明)」

- 「10代のための読書地図」

- 過去問解説動画

令和05(2023年度)【共同問題】東京都公立中高一貫校 適性検査Ⅰ(作文問題)解説 - 問題1

「古くさく感じない」とありますが、なぜそのように言えるのでしょうか。解答らんに当てはまるように二十字以上三十字以内で文章1からぬき出しなさい。 - 問題2

行間を読むとありますが、本を読むことにおいては、何をどうすることですか。「真実」「事実」という語を用いて説明しなさい。 - 問題3

〔問題3]あなたは、これからの学校生活でどのように学んでいこうと思いますか。あなたの考えを四百字以上四百四十字以内で書きなさい。ただし、次の条件と〔きまり〕にしたがうこと。

①あなたが、文章1文章2から読み取った、共通していると思う考え方をまとめ、それをはっきり示すこと。

②「1」の内容と、自分はどのように学んでいくつもりかを関車させて書くこと。 - 問1(公式解答)

何世代にもわたって伝えながらつくり出されてきたことを思わせる隙間や傷のある家具などが新しい命を感じさせるから。 - 問2(公式解答)

書き手の主観の入っている真実を読んで、書かれていない事実を考えること。 - 問題3(公式解答無し)解答例パターン1

「目に見えるもの以上に、目には見えないものの存在を重視する」という考え方が2つの文章に共通していると私は読み取りました。

「疑問を感じたできごとの背景を調べたり、考えたりする」学びの姿勢をもち、学校生活を過ごしたいと私は考えます。

文章1では、工芸品の背後にある時間や歴史を想像することが重要だと書いてありました。文章2では、文章の行間に潜む事実を考えることが重要だと書いてありました。

小学校での学びでも、日々そういったことを実践できます。例えば、教科書にある説明について、教科書に書いていない内容を図書館やインターネットで調べることができます。小学校内の図書館でも、調べ学習をして、より深い情報を知れた経験があります。中学校になれば、より大きな図書館で、パソコンを使った学習も可能になるので、色々な考えるためのヒントを得られます。

このように今後の学校生活の学びを深めていきたいと私は考えます。 - 問3(公式解答無し)解答例パターン2

「自分以外の他人や社会を含めて考える」という考え方が2つの文章に共通していると私は読み取りました

「自分にとって意味がないことでも、意味を理解しようとする」学びの姿勢で学校生活を過ごしたいと私は考えます。

文章1には、物にひそむ時間や歴史を考えること重要だと書いてありました。文章2には、行間に潜む事実を考える過程で、他人や社会のことを理解できると書いてありました。小学校の勉強でも興味がわかない内容がありました。ただ、自分の立場では重要だと感じなくても、この世界にはそれを重要だと感じる人がいます。社会の学習では、様々な内容が資料集に書いてありました。背後に多くの人の思いや考えがあると感じることができました。このように今後の学校生活の学びを深めていきたいと私は考えます。 - 問3(公式解答無し)解答例パターン3

「何かをそのまま受け入れるのではなく一歩立ち止まって考える」という考え方が2つの文章に共通していると私は読み取りました。

「勉強することをそのまま暗記しようとするのではなく、なぜなのかという疑問を常にもつ」学びの姿勢で学校生活を過ごしたいと私は考えます。

文章1には、物にひそむ時間や歴史を考えること重要だと書いてありました。文章2には、読書は、情報をそのまま受け入れるのではなく、書いていないことを考えることだと説明されていました。

学校生活での勉強は、テストで良い点数を取るために、無理矢理暗記してしまうことがありそうです。暗記をしながらも疑問をもって、勉強に取り組んでいきたいと思います。私は理科の学習で、「岩の種類」について学びました。写真で理解することに加え、実際に岩を見に行き写真通りかを確かめ、とても印象に残りました。

このように今後の学校生活の学びを深めていきたいと私は考えます。

令和04年度(2022年度)解答例

- 問題文出典

- 「自然を楽しむ: 見る・描く・伝える(盛口満)」

- 「科学者の目、科学の芽」

- 過去問解説動画

令和04(2022年度)【共同問題】東京都公立中高一貫校 適性検査Ⅰ(作文問題)解説 - 問題1

「心躍る景色とありますが、これは『文章1』ではどのように表現されてますか。解答らんに書きなさい。」 - 〈問題2〉

『文章1』『文章2』で筆者は、いずれも生き物を研究対象にしています。研究に対する筆者の姿勢に共通するのはどのような点ですか。解答らんに書きなさい。 - 〈問題3〉

あなたは、これからの六年間をどのように過ごしたいですか。『文章1』『文章2』のいずれかの、筆者の研究や学問への向き合い方をふまえ、どちらをふまえたかを明らかにして自分の考えを書きなさい。なお、内容のまとまりやつながりを考慮しながら、四百字以上四百四十字以内で述べなさい。 - 問1(公式解答)

思わぬ世界 - 問2(公式解答)

大人になる前に興味や関心をもったことを研究の対象にし、大人になってもなおぎ問をもち続け、問い直している点。 - 問3(公式解答無し)解答例パターン1

「日常の行動を当たり前のものとして見過ごさず、自分で考えながら今後六年間をすごしたい」と私は考えています。

文章1では、「過去に取り組んでいた貝殻拾いを、新たな視点で取り組んだことにより、新しい発見をする」という筆者の様子が描かれていました。

この考え方は多くのことを知ったり体験する中高生活だからこそ重要です。例えば私は理科の学習が非常に好きです。多くの単元で覚えることが多く、何も考えずにひたすら暗記してテストで良い点数をとることは可能です。しかし、立ち止まって考えテキストに書いてある内容を深く考え、自分なりに調べ物をすることでより学びが深められると思います。

中高生活では、勉強以外にも、部活動や友人関係などで新たな体験があります。多くの体験をした上で、時間をおいて、当時の体験を振り返っていきたいと思います。何もないと思っていたことに新たな発見ができるという経験をより多く積んでいきたいです。 - 問3(公式解答無し)解答例パターン2

「自分の直感や感覚を大切に今後の六年間をすごしたい」と私は考えています。

文章2では、「少年時代の感覚的な発見が、最終的に正しかった」という筆者の思いが書かれていました。

この筆者の体験は、今後多くの知識や経験を積む中高生活だからこそ、重要だと感じます。幼い視点で得た直感的な感覚や発見を自覚した状態で多くのことを学べるためです。

例えば、私は日々の生活の中で、私なりに自分の考えを持つことが多くあります。お母さんの食材の買い物によく付き添っていきます。色々な食材や商品をみて、「日本でこんなに多くのものが生産出来ないのではないか」と考えました。その後、社会の学習で日本は多くのものを輸入していることを学びました。

中高生活でも、自分の直感や感覚を大切にし、学校の勉強や調べ物を通して、その感覚が合っていたのかを確かめていきたいと思います。ただ同時に、直感や感覚だけをあてにしないように多くの人の意見や情報も参考にしていきます。

令和03年度(2021年度)解答例

- 過去問解説動画

令和03(2021年度)【共同問題】東京都公立中高一貫校 適性検査Ⅰ(作文問題)解説 - 問題文3

文章2のお稽古の場面では、文章1の「知る、好む、楽しむ」のどの段階まで表されていると言えるでしょうか。あなたの考えを四百字以上四百四十字以内で書きなさい。ただし、次の条件と下の〔きまり〕にしたがうこと。条件① 第一段落では、「知る」、「好む」、「楽しむ」のどの段階まで表されていると考えるか、自分の意見を明確に示す。条件② 第二段落では、「①」の根拠となる箇所を文章2から具体的に示し、文章1と関係付けて説明する。条件③ 第三段落では、「①」で示したものとは違う段落だと考える人にもわかってもらえるよう、その人の考え方を想像してそれに触れながら、あなたの考えを筋道立てて説明する。 - 問題文3解答

「好む」段階まで表されていると私は考えます。

文章2では、筆者が先生からの教えを受け、鼓の音を鳴らせた場面が描かれています。素直にたたいたら音がしっかり出て、もう一度音を鳴らそうと欲張ってしまい、音が鳴らないという場面も続いています。文章1では、「好む」段階において、積極性と個性が出てくる一方で、自分が全面に出て、気負いが生まれるとしています。筆者の鼓を叩く様子と非常に似ていると言えます。

筆者の様子は、非常に積極的で受動的な態度ではありません。また、小鼓をたたくことが、非日常的な体験として描かれています。つまり、鼓をたたくことを特別に感じています。「楽しむ」の段階では、自分の欲が無い状態となり、一体化されることが文書1で説明されていました。積極性があり自分の欲が出てしまっている点や鼓を特別に感じているという点から、「楽しむ」段階には至っていないです。以上より、文章2の筆者の稽古の場面では、「好む」段階までが描かれていると私は考えます。

令和02年度(2020年度)解答例

- 使用校

- 東京都立大泉高等学校附属中学校

- 東京都立小石川中等教育学校

- 東京都立白鷗高等学校附属中学校

- 東京都立富士高等学校附属中学校

- 東京都立武蔵高等学校附属中学校

- 東京都立両国高等学校附属中学校

- 出題文出典

- 「愛なき世界(三浦しをん)」

- 「世界をこんなふうに見てごらん(日高敏高)」

- 問1

傍線部ア「藤丸」、傍線部イ「藤丸さん」というように、同一の人物について、書き分けがされていますが、その理由について、四十五字程度で分かりやすくまとめなさい。 - 問2

傍線部ウ「いろんないきものの生き方をたくさん勉強するといいと思う。」とありますが、筆者がそう思うのは、どのようなものの見方ができるようになるからでしょうか。文章1の表現を用いて、「ものの見方。」につながるよう四十字程度で答えなさい。 - 問3

次に示すのは、文章1と文章2についての、ひかるさんとかおるさんのやりとりです。このやりとりを読んだ上で、あなたの考えを二十字づめの原稿用紙に四百字以上四百四十字以内で書きなさい。ただし、あとの条件と〔きまり〕に従うこと。ひかる『文章1を読んで、「ちがい」ということについて、いろいろと考えさせられました。』かおる『「ちがい」という言葉が直接使われてはいませんが、文章2にもそういったことが書いてあると思います。』ひかる『わたしも、みんなはそれぞれちがっていると感じるときがあります。』かおる『学校生活のなかでも、「ちがい」を生かしていった方がよい場面がありそうですね。』条件次の三段落構成にまとめて書くこと1.第一段落では、文章1文章2それぞれの、「ちがい」に対する向き合い方について、まとめる。2.第二段落では、「ちがい」がなく、みなが全く同じになってしまった場合、どのような問題が起こると思うか、考えを書く。第三段落では、1と2の内容に関連づけて、これからの学校生活のなかで「ちがい」を生かして活動していくとしたら、あなたはどのような場面で、どのような言動をとるか、考えを書く。 - 問1 20点

ふじ丸は作者から見た言い方、ふじ丸さんは本村さんから見た言い方だというちがいをはっきりさせるため。 - 問2 20点

のびやかで、するどい観察眼を持ち、相手をそのまま受け止めるような、おおらかでやさしい(ものの見方。) - 問3 60点

文章1では、自分以外のものに思いやりと愛情をもって接することで違いを認め合うことができると述べている。文章2では、世界のあらゆるものを学ぶことで、違いがあって良いと受け入れることが大切だと述べている。

あらゆるものに違いがなくなり、みなが同じになってしまったら、新たな学びや気づきを得る機会が少なくなってしまうと私は考える。

学校生活において、違いを生かすとするために、「互いの良いところをおぎないあう」形で協力していきたいと私は考える。人はみな個性があり、それぞれに長所がある。例えば、学級内で役割分担を決める時に、それぞれの個性を発揮できる場所を自分から提案することができる。文章を書くことが得意な人がいれば、その人に対して、学級新聞を書く作業を提案できる。そのためには、学校の友人知人の個性を見つけられるように普段から積極的にコミュニケーションをとっていきたい。

令和01年度(2019年度)解答例

- 問題文出典

- 「地球 解説(かこさとし)」

- 問1

「傍線部ア/真っ当な面白さにぶつかる」とありますが、「真っ当な面白さにぶつかる」と、子どもはどうなるとかこさんは考えているでしょうか。文章2の中から探し解答欄に合うように24文字以上35文字以内で答えなさい。 - 問2

「傍線部イ/これからの将来に生きる子供たちのための本」とありますが、そのためにかこさんはどのような態度で本を書いているのでしょうか。文章1の中から探し解答欄に合うように24文字以上35文字以内で答えなさい。 - 問3

次に示すのは、「文章1」と「文章2」を読んだ後の、ひかるさんとある友だちとの会話です。そのやりとりをもとに、ひかるさんがあなたに思われることを考え、四百字以上五百字以内で書きなさい。ただし、あとの条件(きまり)に従って書くこと。

ひかる「〈文章1〉と〈文章2〉を読んで、科学の本を読んでみたくなりました。」

友だち「たしかに、かきさんが、むずかしそうな専門知識まで調べた上で本を作っていることはよくわかりました。でも、それだと、私たち子ども向けの本とはつまらない本になってしまうような気がします。」

ひかる「それは誤解のような気がします。それに、私はかこさんの考えを知って、本を読むときに心がけたいこともできました。」

友だち「そうですか。ひかるさんの考えをくわしく教えてください。」

次の三段落構成にまとめて書くこと。

① 第一段落では、友だちの発言の中で誤解をしていると思う点を指摘する。

② 第二段落では、①で示した点について文章1と文章2にもとづいて説明する。

③ 第三段落では、①と②をふまえ、ひかるさんがこれから本を読むときに心がけようと思っている点を書く。 - 問1

よく調べたり、違う本を読んだりするといった積極的な行動を駆り立てる(ようになる。) - 問2

絵本の中の科学の話が20年後にも通用するという見通しを持って書く(という態度。) - 問3

「子供向けの本だとつまらない本になってしまう」という部分が誤解だと考えられます。

文章1・文章2ともに科学的な理論をそのまま伝えるのではなく、子供が分かるように面白い形式で仕上げることの重要性を伝えています。よって、科学的な理論が背景にあるからつまらない本になるということは誤解です。

今後、本を読む際は、「この本の背景にある情報は何か?」ということをひかるさんは意識します。 課題文では、絵本を書く際に、科学の論文や理論を背景にしていることが述べられていました。絵本に限らず、どの本も下敷きとなる情報があることを踏まえ、その本に書かれていることの元になったものは何かを意識しながら読むことで読書体験がより豊かになっていくと言えます。 一冊の本を読んだ後に次の本をその本がもとにしている情報や本に関するものにさかのぼることでより深い知識を身に着けていくことができます。例えば、本の巻末には、「引用や出典」が書かれています。それらを参考にすれば、次に読みたい本も見つかりやすくなります。

平成29年度(2017年度)解答例

- 問題文出典

- 「木皿食堂 : 2 6粒と半分のお米(木皿泉)」

- 「伝わる技術(武田双雲)」

- 問1

傍線部ア「コトバに縛られてしまう」とありますが、このことの具体例を一つ、本文中から探して書きなさい。ただし、二十字以上三十字以内で解らんに合わせて書くこと。 - 問2

傍線部イ「それだけじゃないのが、伝えることのおもしろさでもある」とありますが、そのような「おもしろさ」が表れている筆者の工夫の具体例を一つ、本文中から探して書きなさい。ただし、何のためにそうするのかがはっきり分かるように、解答らんに合わせて書くこと。 - 問3

文章1と文章2それぞれの「自由」についての考え方に共通する内容をまとめた上で、それについてのあなたの考えを四百字以上四百四十字以内で書きなさい。ただし、次の条件とあとのきまりに従いなさい。条件1三段落構成にし、第一段落には、文章1と文章2に共通している考え方を書き、第二段落および第三段落は、内容やまとまりに応じて、自分で構成を考えて書くこと。条件2あなたの考えは、一つにしぼり、理由をふくめて書くこと。 - 問1 20点

魚焼きグリルでパンを焼くことに違和感を感じてしまうこと。 - 問2 20点

あふれる思いのようなものを表すために墨をにじませ、ほうぼうに広がるように大きく書くこと。 - 問3 60点

「当たり前の常識を疑ってみる」ということが、文章1と文章2から共通して読み取れる自由についての考え方です。文章1では、言葉の定義からあえて外れたことをする、文章2では、言葉をあえて絵的なものとしてとらえるということが述べられていました。

「当たり前のことを十分に習熟した上で、その当たり前から外れてみる」ことが大切だと私は考えます。自由な表現は、当たり前なことをマスターした上に成立するものだからです。

私は、趣味で作曲をしています。曲にはコード進行があることを音楽の先生から習いました。コード進行の基本を守って作曲できるようになった後、自分で作曲をしてみました。その時にあえて今までのコード進行のルールを守らずに曲を作ってみました。先生に曲を聴いてもらったところ、「非常に個性があって良い!」とほめていただきました。以上より、自由な状態を手に入れるためには、当たり前なことから外れる必要がありますが、それには当たり前なことを習熟する必要があると私は考えます。

平成28年度(2016年度)解答例

- 問題文出典

- 「想像力の翼とともに(菊田まりこ)」

- 「あるとき脳は羽ばたく(茂木健一郎)」

- 問1

傍線部ア「小学校四年になってその一風変わった読書も落ち着きはじめた頃、茶川龍之介 宮沢賢治 夏目漱石などの日本文 学の先生方の作品に出会いました。」 とありますが、この「出会 い」によって筆者の本の読み方は、どのような読書のしかたから どのような読書のしかたに変わっていきましたか。この「出会 い」の前と後について、それぞれ二十五字以上三十五字以内で書 きなさい。ただし、それぞれ文の終わりは、 「読書のしかた。」と すること。(、や。などもそれぞれ字数に数えます。) - 問2

傍線部イ「巨人の肩に乗っていた」とありますが、筆者はこの言葉を どういうこととしてとらえていますか。三十字以上四十字以内で書きなさい。ただし、文の終わりは、「ということ。」とすること。 (やなどもそれぞれ字数に数えます。) - 問3

あなたにとって「読書が与えてくれるもの」とは何ですか。 文章1 と文章2、それぞれの要点にふれ、あなたの考えを 四百字以上四百四十字以内で適切にまとめなさい。ただし、次の条件と、左の〔きまり〕に従いなさい。

条件1 三段落構成にし、第一段落には、文章1、文章2それぞれの要点をまとめること。

条件2 あなたの考えは、一つにしぼって書くこと。

条件3 考えの根拠・理由を書くこと。 - 問1 20点

本の文章や挿し絵から、自分の想像の世界をふくらませる読書のしかた。

自分の想像力を超える本の世界観に身をゆだねて楽しむ読書のしかた。 - 問2 20点

読書をすることで先人の体験を知り、優れた視点でものごとみることができるようになるということ。 - 問3 60点

読書は想像力をかきたて、想像をすることにより、自分の心が豊かになると文章1で述べている。読書により、先人の体験を濃縮して知ることができ、自分の物事の見方が読書の数だけ優れたものになると文章2で述べている。

読書は夢や希望を与えてくれるものだと私は考えます。文章2において「最近、人々は分厚い本を読まなくなった」と述べられていました。私は普段、鉄道の図鑑を読むことが好きです。一方で、スマートフォンで動画をみて楽しんだりもします。動画のサイトには、ネガティブな情報が多く、動画のコメント部分には、人を傷つける人や、悲観的な話をしている人が多いと感じました。鉄道の図鑑を読んでいるときは、鉄道の仕組みや移動できる場所についていろいろなことを想像したり、知ることにより、ポジティブな気持ちになれます。本には、インターネットのようにネガティブな情報が書き込まれていません。

以上より、読書は読んだ人を前向きにさせ、夢や希望を与えてくれるものだと私は考えます。

平成26年度(2014年度)解答例

- 問題文出典

- 「日本語のできない日本人(鈴木義里)」

- 「編集手帳」の文章術(竹内政明)」

- 問1

傍線部ア「肯定的な意味で使われることが最近は多いようですが、元来は否定的な意味合いが強い言葉でした。」とありますが、「こだわり」を肯定的な意味で使っている、次の傍線部の太字の材料選びからこだわりました、の部分を、内容は変えないまま別の表現に改めなさい。ただし、次のような表現を使ってはいけません。

・文章1/文章2/文章3の中で「こだわる」を言いかえ。

・「こだわった」など「こだわる」の形を変えただけの表現は、使ってはいけません。

わたしたちの班は、調理実習のときに、材料選びからこだわりました。 - 問2

傍線部イ「言語が死んでいない証拠」とありますが、「言語が死んでいない」とは、どのようなことだととらえたらよいか、説明しなさい。 - 問3

「新しい言葉」がどのようなことをとらえたらよいか、説明しなさい。筆者はどのような姿勢をとっていますか。そのようにする理由をふくめて、一文で書きなさい。 - 問4

あなたは「言葉の変化」について、どのように考えますか。文章2・文章3両方の意見をふまえ、根拠を明らかにして、四百字以上四百五十字以内で書きなさい。その際に自分とは異なる立場の意見にもふれること。 - 問1 10点

<わたしたちの班は、調理実習のときに、>材料選びをする段階から気を使いました。 - 問2 15点

「言葉は人々に使われながら常に変化をしていくということ」をたとえている。 - 問3 15点

使わなくても不自由を感じないのにあえて議論の分かれる言葉を使う理由がないため、受け入れるべきではない、という姿勢をとっている。 - 問4 60点

言葉の変化そのものの是非を考えるのではなく、「どう変化したか」という理由に着目し、より良い使い方を考えるべきだと私は考えます。

理由は二つあります。まず、「変化する前の言葉の方が正しい」と単純に考えるのは不適切」と言えます。「障害者⇒障がい者」のように人権を配慮した良い変化もあります。一方で、文章3であげられていた本来の意味を無視した使い方は、不適切です。昔の使い方が誤っていることもあれば、正しいということもあります。

次に、「言葉は時代の影響により変化していくため」です。平安時代の文化に我々は親しんでいないため、平安時代の言葉を使うことは不適切です。文章2で挙げられている通り、変化の方向性を考えることが有意義です。インターネットが発達したことにより、絵文字や顔文字が当たり前になりました。

言葉の変化を取るに足らないとわりきる考え方もありますが、言葉は我々の文化や日常を作り出す重要なものです。変化の理由に着目し、より良い使い方を考えていくべきだと私は考えます。

平成24年度(2012年度)解答例

- 問題文出典

- 「旅人(湯川秀樹)」

- 問1

傍線部ア「私はこのころの漢籍の素読を、決してむだだったとは思わない。」とありますが、「このころの漢籍の素読」という方法を、筆者がどのようなものとして受け止めていたのか、たとえを使って述べている一文を文章1の中から選んで書きなさい。ただし、「一文」とは、「。」で区切られているひとまとまりの部分をさします。 - 問2

傍線部イ「狭くかたよってしまう危険がある。」とありますが、これはどのような姿勢について注意をうながしているのででしょうか。文章2と文章3を参考にして、具体例を挙げながら、七十六字以上、八十五字以内で説明しなさい。なお、最初のます目から書き始めなさい。「。」や「、」もそれぞれ字数に数えます。 - 問3

あなたは、これからどのような「学び」をしていきたいと考えますか。これまでの自分自身の「学び」にふれつつ、文章1、文章2、文章3で述べられている「学び」に対する姿勢のいずれかに結びつけて書きなさい。なお、内容のまとまりやつながりを考えて段落に分け、四百一字以上、四百四十字以内で書きなさい。 - 問1

暗やみのなかを手さぐりではいまわっているようなものであった。 - 問2(パターン1)

算数の勉強で、教えられた公式を丸暗記して、問題の条件にあてはめて答えを出している状態は、人から学ぶだけで全く自分で考えていない姿勢があり、それに注意をうながしている。 - 問2(パターン2)

野球で自分流の振り方をしているが、力任せでその場で結果を出そうとしている状態は、自分を客観的に見ようとせず、せまい視野しかない姿勢であり、それに注意をうながしている。 - 問3

指定された勉強以外に、「自分で興味をもった学び」に取り組んでいきたいと私は考えます。私は、自動車に興味があるので、自動車を動かす仕組みや最新技術について調べていきたいと思います。

文章2では、「人から学ぶだけ」の学習は、得られるものが少ないと説明されていました。今まで私は、学校の勉強において、「背先生や親が指示したこと」をこなすだけの学習が中心になっていました。算数の勉強では、公式や解き方を教えてもらい、それを作業のように問題演習にあてはめるという学習をしていましたし、国語の勉強では、語源の意味を調べたりせずに、テキストに書いてある意味を丸暗記しようとしていました。そのような勉強だと「何時間取り組んだ」等の表面的な結果で達成した気持ちになっていました。

これからの勉強では、「自分の興味」にもっと純すいになっていきたいと考えます。学校での勉強以外にも自分の興味が向く方向の本を読んだり、でかけたりして調べていきたいと思います。

平成23年度(2011年度)解答例

- 問題文出典

- 「野川(長野まゆみ)」

- 問1

「傍線部ア/古びたネジ」とありますが、この「ネジ」の話はどのようなことをたとえたものでしょうか。河井先生の話の中の言葉を用い、五十字以上六十字以内で説明しなさい。なお、最初のます目か ら書き始めなさい。「、」や「。」も字数に数えます。 - 問2

「傍線部イ/河井はそんなふうに、いくらか長い前おきをしたあとで、す こし夜空の旅でもしてみようか、と云って話をはじめた。 」とあり ますが、 河井先生は何のためにこのような話をしたのでしょうか。 解答用紙の「~ため。」に続くように、先生の話の中の言葉を用いて十字以内で書きなさい。 - 問3

河井先生の話と、「その日の放課後」のできごとをふまえて、 分からなかったものごとが分かるようになるためには何が必要か、 あなたの考えを具体例を挙げて、四百字以上四百四十字以内で書きなさい。なお、内容のまとまりやつながりを考えて段落に分け、次の〔きまり〕に従いなさい。 - 問1

すぐに役立つとは言いづらい読書などにより、互いに関係がなさそうに思えることがつながり新たな気づきを得られるということ。 - 問2

心を養ってもらう(ため) - 問3

「様々な経験を積極的に積むこと」がわからなかったものごとがわかるようになるために必要だと私は考えます。

私は、小学校四年生から小学校六年生の間に、代表委員会に所属していました。多くの活動に取り組みましたが、印象的だったのは、「あいさつ運動」です。当初は、あいさつを何気なくしていました。ただ、あいさつが思ってもみない結果を生み出します。あいさつをすることで、明るい話し方や前向きな姿勢が身に付き、友人関係や学習への態度も良くなっていったのです。直接はつながっていないような行動や経験が、めぐりめぐって、生活全体を改善していたのです。課題文では、「一見関係ないことでも後に関係が生まれ、新たな気づきが生まれること」や、「日常の中で新たなチャレンジをすることで見方が変わること」が伝えられていました。あいさつ運動はまさにそのような経験だったと言えます。

以上より、 「様々な経験を積極的に積むこと」がわからなかったものごとがわかるようになるために必要だと私は考えます。

平成22年度(2010年度)解答例

- 問題文出典

- 「十歳のきみへ―九十五歳のわたしから(日野原重明)」

- 「てのひらの中の宇宙(川端裕人)」

- 問1

文章1の「わたし」が言いたいことは何ですか。また、文章2の「ぼく」が子供たちに大切だと気づかせたいことは何ですか。それぞれ四十字以上、五十字以内で書きなさい。なお、最初のます目から書き始めなさい。「。」や「、」も字数に数えます。 - 問2

問1でまとめた「二つのこと」をふまえて、「生きている」ということについて考えてみましょう。そして、その考えたことを、あなた自身が見聞きしたことや体験したことの例を挙げながら書きなさい。なお、内容のまとまりやつながりを考えて段落に分け、四百字以上、四百四十字以内で書きなさい。また、次のきまりに従いなさい。 - 問1

幸せな気持ちを感じている以外に、不本意に辛く苦しい思いをしていたとしても、両方とも大切な自分である。

知覚できなかったとしても、多くの生物や物事が存在し、それを知ることで世界を深く知ることができる。 - 問2

心を養ってもらう(ため) - 問3

自分の人生には、多くの人が関わり、生きていると私は考えます。

私は、今年の三月に祖父を亡くしました。祖父とは、小さい頃からよく遊んでいて、いろんな話をしました。その時に、自分が生まれる時のことや、祖父の若い頃の話を聞きました。私は12年間生きていますが、私が12年間生きて来られたのも、祖父や周りの家族のサポートがあってのことだとその時感じました。例えば、私が生まれたての頃は、両親が仕事で忙しく、祖父や祖母の手伝いがあって育児ができていたそうです。私が、幼稚園に入り、水泳を始めたときも、送り迎えや、大会の応援など、ことあるごとに周囲の家族が私を支えてくれました。

私は、今まで自分の人生は自分が生きているものだと考えていました。しかし、自分の人生には多くの人が関わっていて、自分の人生は、「みんなの人生」ともいえるくらいのものだと感じます。人間一人が生きるということは、一人では決してなしえないことだということに気づきました。

以上より、多くの人が関わることで、自分は生きていると私は考えました。

平成21年度(2009年度)解答例

- 問題文出典

- 「なぜ国語を学ぶのか(村上慎一)」

- 「こころはナニで出来ている?(工藤直子)」

- 問1

文章1と文章2の筆者は、自らの経験をとおして、どのような言葉の働きに気づきましたか。文章1と文章2の両方に言えることをまとめて、三十字以上、四十字以内で書きなさい。なお、最初のます目から書き始めなさい。「。」や「、」もそれぞれ字数に数えます。 - 問2

問1でまとめたことについて、あなた自身が見聞きしたことや体験したことの例を挙げながら、あなたの考えを書きなさい。なお、内容のまとまりやつながりを考えて段落に分け、四百〜五百字以内で書きなさい。また、次のきまりに従いなさい。 - 問1

よく考えられ表現された言葉は、人の心を動かし、深い感動を与えるものである。 - 問2

自分が日常的に何気なく使っている言葉に疑問を持ち、使える言葉の数を増やしたり、正確な意味を適切な場面で使えるように勉強をしていきたいと私は考えました。

私は今まで、本や劇、アニメ、映画の感想をいう時に、「面白かった」「つまらなかった」「普通だった」という具合に、単純で幼い言葉遣いをしていることが多かったと感じます。本文の中で、「シンプルな言葉にも深みがあるということ」「少しの言葉でも読み手に多くの感動を与えられること」が記されています。

私は、普段国語の勉強をするときに、当たり前に知っている言葉は知っている言葉として何も考えずに使っていました。この文章を読んで、当たり前に使っている言葉でも辞書で意味を調べたり、言葉の由来について知ろうとしたりすることが大切だと感じました。知っている言葉の数が少ないということも問題だと思いますので、語いの学習を進めてもっと多くの言葉を学んでいきたいです。そうすることで、単純で幼い言葉遣いが少しずつ改善され、豊かな表現力が身につくと考えます。自分の言葉の表現の幅を広げていきたいと思います。

平成20年度(2008年度)解答例

- 問題文出典

- 「変貌する村(藤沢周平)」

- 「里山物語(日高敏孝)」

- 問1

文章1と文章2の筆者は、自らの経験をとおして、どのような言葉の働きに気づきましたか。文章1と文章2の両方に言えることをまとめて、三十字以上、四十字以内で書きなさい。なお、最初のます目から書き始めなさい。「。」や「、」もそれぞれ字数に数えます。 - 問2

問1でまとめたことについて、文章1と文章2の筆者の考えをふまえて、それぞれについて、あなた自身が見聞きしたことや体験したことの例をあげながら、自然と人間とのかかわりに対するあなたの考えを書きなさい。なお、内容のまとまりやつながりを考えて段落に分け、460字以上、500字以内で書きなさい。 - 問1

文章1:故郷の村は多くの部分で変化しており、昔の故郷しか知らない私にとっては、目をみはるような変化だった。

文章2:人間にとって快適な自然は、動植物とのせめぎ合いによりもたらされるので、ありのままの自然とは言えない。 - 問2

自然は人間にやすらぎを与えてくれるものなので、手入れが大変だとしても自然との関わりを可能な限りもつべきだと私は考えます。

「時代が進むにつれ、人間が自然に手を加えてきた」ということが、文章1と文章2から読み取れます。文章でも述べられていますが、自然を維持するには手間がかかります。私自身、夏休みに朝顔の世話をしたことがあります。放っておけば、かれてしまうので、毎日手入れをする必要がありました。学校にも植物や草木が植えられていますが、定期的に清掃をしたりする必要があります。掃除や手入れをさぼったりするとすぐに雑草がたくさん生えてきます。

このように自然と付き合うには手間がかかります。しかし、自然にふれるとやすらぎを感じられます。私自身、都会に住んでいますが、散歩のときに神社に入ったりすると、木のにおいややさしい風に気持ちがやすらぎます。静岡県の祖母の家に帰るとビルや街灯がなく、おだやかに過ごすことができます。

便利な生活になれてしまった私たちにとって自然は手間がかかるものかもしれません。しかし、手間がかかる分多くのやすらぎを与えてくれます。できるかぎり自然とふれあうことが大切だと私は考えます。

平成19年度(2007年度)解答例

- 問題文出典

- 「夜の朝顔(豊島ミホ)」

- 問1

文章1と文章2に共通していることは何ですか。共通していることをまとめて、三十字以上、四十字以内で書きなさい。「。」や「、」もそれぞれ字数に数えます。 - 問2

問1でまとめたことについて、あなた自身が見聞きしたことや体験したことの例をあげながら、あなたの考えを五百字程度で書きなさい。なお、段落をかえたときの残りのます目を字数として数えます。「、」や「。」もそれぞれの字数に数えます。 - 問1

人から見て、気味が悪いと感じられたとしても、あらゆる生き物には、価値があり、立派に生きている。 - 問2

なんとなくの先入観で物事の価値を決めてしまうことは、もったいないと私は考えました。「人間から見て気味が悪いと思えるものでも、生命として立派に生きている」ということが文章1と文章2から共通して読み取ることができます。第一印象で自分にとってよくないからといって、そのものを低く評価してはいけないと思います。

私自身、最初に見て、マイナスな印象を受けた物事でも、時間をかけていくことで、プラスの印象に変わったという経験は多くあります。例えば、私が習い事でボクシングをやっています。小学校3年生の時からボクシングを習っているので、他の小学生よりもパンチやキックが上手です。同じ学年の子で、ボクシングを最初にやった子は、どうしても最初は、うまく技を出すことができず苦労しています。試合などに出ると、「カッコ悪い」と笑われたりすることもあります。ただ、最初は下手だとしても、だんだんとうまくなっていき、数年後には、ちゃんとした技を出せるようになった経験を自分自身はしているので、下手だったり恥ずかしい思いをしている子に対して、悪口をいうのは、よくないと思います。以上より「なんとなくの先入観で物事の価値を決めてしまうことはもったいない」と私は考えました。

適性検査Ⅰ作文問題/白鷗高等学校附属中学校

令和05年度(2023年度)解答例

問題1

資料Aに、「頭の中に網を張るためには、その根本に問題意識が必要だと思います。」とありますが、筆者がこのように述べる理由を、本文の内容に基づいて、百字以内で分かりやすく説明しなさい。ただし、一ますめから書き始め、記号「、」や「。」なども字数に数えなさい。

問題2

資料Bに、「私たちが日々暮らしているのは、満の物事に囲まれた世界です。」とありますが、それはどのようなことですか。本文の内容に基づいて、百字以内で分かりやすく説明しなさい。ただし、一ますめから書き始め、記号「、」や「。」なども字数に数えなさい。

問題3

資料Aと資料Bの筆者の主張に基づいて、あなたの考えを四百字以上四百五十字以内で具体的に述べなさい。その際、段落分けを行い、第一段落で「私たちは日常生活の中で何を意識していく必要があるのか」についてまとめ、第二段落以降で「あなたはこれからどのような学校生活を送りたいか」についてまとめなさい。

出題文「東大教授が教える知的に考える練習(柳川範之)」「東大物理学者が教える「考える力」の鍛え方 想定外の時代を生き抜くためのヒント(上田正仁)」より

問題1

何かに問題意識や関心、興味を持っていると、たとえそれがぼんやりしたものであっても、情報を引っかけるためのトゲトゲのような働きをして、接した情報の中からそれに関連するものが頭に残っていくから。(公式解答)

問題2

わたしたちが生きるこの世界には、多くの人が毎日の生活で当たり前のように目にする光景や何気なくいだくぎ問の中に、まだだれにも発見されていないたくさんの問題があふれているということ。(公式解答)

問題3

「自分はどんなことことに興味があるのか」という意識を日常生活の中で大切にしていきたいと私は考えます。資料Aと資料Bに共通して大切にされている姿勢は、「自分から考えたり調べたりする」というものです。日々いろいろな情報や考えに触れていても、「自分にとってどんな情報か」により、見える情報が変化することが指摘されています。自分が何気なく好きなものがある場合は、その好きなものがどんなことかということを意識することが重要と言えます。

これからの学校生活では、「乗り物」に関する興味関心を広げていきたいと考えています。私は、昔から車や電車などの乗り物が好きで写真が図鑑などを読んだり、実物に乗って楽しんでいます。乗り物に興味があるという視点を持てば、今後の勉強で理科や英語をその関心につなげられますし、全く関係のない科目だとしてもどこかで新しい気づきが得られる可能性があります。例えば、乗り物の魅力を伝えるという意味で国語の勉強が役に立つかもしれません。以上が、私の学校生活の送り方です。(公式解答なし)

適性検査Ⅰ作文問題/桜修館中等教育学校

令和07年度(2025年度)解答例

- 問題文出典

- 「問うとはどういうことか(梶谷真司)」

- 「ぼんやりの時間(辰野和男)」

- 過去問解説動画

令和07(2025年度)【桜修館/独自問題】東京都公立中高一貫校 適性検査Ⅰ(作文問題)解説

- 問題1

文章Aに、傍線部①「それによって私たちははじめて、たんに知っているという表面的な次元の向こうへ深く入っていくことができる」とありますが、これはどういうことなのか、五十字以上六十字以内で説明しましょう。 - 問題1(予想解答例※公式解答公表無し)

自分の中にわきおこる疑問を大切にすることにより、必要最低限の理解を超えて、より深いレベルでの理解を得ることができる。 - 問題2

文章Bに、傍線部②「ぼやーっとしている時間はそれこそ、むだそのものだ」とありますが、そのように考えている人の生活について、筆者の考えをふまえて、六十字以上七十字以内で説明しましょう。 - 問題2(予想解答例※公式解答公表無し)

効率や利潤、スピードを重視するあまりに、物事の真の価値を見抜く能力が欠けてしまい、時間を奪っていく余計な社会の仕組みにだまされることになる。 - 問題3

文章A文章Bを読み、あなたにとって、一見むだに見えるけれども本当は大切だと思うことについて、あなたの体験をふまえながら四百字以上五百字以内で自分の考えをまとめましょう。第一段落には、一見むだに見えるけれども本当は大切だと思うことは何かを書きましょう。 第二段落よりあとには、そのことについてのあなたの体験と考えを書きましょう。 - 問題3(予想解答例※公式解答公表無し)

「友達との雑談」が、一見むだに見えるけれども本当は大切なことだと私は思います。

私は、学校で友達と雑談するのがとても好きです。家族の話題や最近熱中している趣味の話題、日々の生活の不満といったことを雑談で話しています。これらの話題は、日常生活において「絶対必要なもの」とは言い切れません。実際に、雑談しない日をすごすこともあり、そんな日をすごしたからといって生活ができなくなるわけではありません。しかし、そういった雑談をしていく中で、幸福感を感じるきっかけを多く得られます。例えば、雑談している友人がいるから明日も楽しくなると前向きな気持ちになることができました。私は、私生活で落ち込むことがあり学校に行きたくないと感じることがありました。ただ、そんな時に友人と笑い合った時間を思い出すと、「学校に行きたくないけど行こうかな」と思うことができました。こうした日々のちょっとした幸せは、雑談をしていなければ得られないものです。これからの人生では、より大変なことや辛いことがあるかもしれません。そういった苦しみに対して、ちょっとした幸せを積み重ねることで前向きに生きられるようにしたいと私は考えます。

令和06年度(2024年度)解答例

設問1

文章Aに人は言葉で出来ているとありますが、どのようなことですか。文章Aの内容をふまえて、解答らんにあてはまるよう四十五字以上六十字以内で答えましょう。

設問2

文章Bでは、翻訳とはどのようなことだと言ってますか。解答らんに当てはまるように六十字以上七十字以内で答えましょう。

設問3

文章A・文章Bを読み、あなたは「言葉」を学ぶこととはどのようなものだと考えましたか。また、今後の学校生活において、どのように「言葉」に向き合い、他者と関わりたいですか。それぞれの文章の内容をふまえて四百字以上五百字以内で自分の考えをまとめましょう。第一段落には、「言葉」を学ぶことについて書き、第二段落より後には、どのように「言葉」に向き合い、他者と関わりたいかを書きましょう。

設問1

人は言葉でできているとは、社会の中にある言葉の体系を成長とともにおぼえていくことで、他者とのつながりを作り、自立した一人の人間としての意識を持つということ。

設問2

翻訳とはある国の言葉や文を、ほかの国の言葉や文に単純にかえることではなく、異質な個人同士の言葉を、翻訳者が翻訳しきれない細かい情報も正確に翻訳しようとし、異質な個人同士の「わかりあえなさ」をつなぐことである。

設問3

「世界の見え方のレベルを上げていくこと」が言葉を学ぶことだと私は考えます。文章1、文章2にて共通していることは、「言葉によって社会が形作られている」ということです。知っている言葉の数が増えるとその分、世界を多様に見ることができます。私が受検勉強を通して、語いを覚えましたが、その分、思考力がつき、社会を知ることができました。中高では英語の勉強もしますが、言葉を英語に広げることがでさらにひろい世界の見え方ができます。

「言葉と共に自分の体験を重視する」形で言葉と向き合い他者と関わっていきたいと私は考えます。言葉を知ることはもちろん大切ですが、ただ知るだけでは言葉の本来の意味は理解できません。学校生活では、勉強や部活といった形で多くの人と交流をします。そういった関わりを体験することで自分の知っている言葉の本質を知っていきたいと思います。私自身、戦争の歴史を言葉で学んだことがあります。そして、戦争の資料館に行ったこともあります。戦争の資料館では実際のものや手紙を目にしました。言葉で学んだ戦争がより現実感をもって知ることができました。「言葉とともに体験を重視」していきたいと私は考えます。

令和05年度(2023年度)解答例

設問1

文章Aに「面白さ」の本質はここにあるとありますが、「ここ」とは何か、本文で挙げられている具体例以外で考えられる場面を答えましょう。また、それを挙げた理由を、文章A全体をふまえて二十五字以内で答えましょう。

設問2

知識や知恵が、アウトプットの質に関係すると筆者は述べている。割り算において「分ける」という考え方を用いるよりも「1あたりで分ける」という考え方の方が知識として質が高く、優れたアウトプットを生み出せる。

設問3

文章A・文章Bを読み、あなたは学校という場では、どのような学びがあると考えましたか。また、今後の学校生活において、どのように学びに向き合いたいですか。それぞれの文章の内容をふまえて、四百字以上五百字以内で自分の考えをまとめましょう。第一段落には、学校にある学びについて書き、第二段落よりあとには、どのように学びに向き合いたいのかを書きましょう。

令和05年度(2023年度)適性検査1作文問題/解答例

設問1

場面

自分の親友が選手として出場しているサッカーの試合を観て、本気で喜んだり悔しがったりすることです。

理由

感情が動く場合に人は本当の面白さを感じるから。

設問2

知識や知恵が、アウトプットの質に関係すると筆者は述べている。割り算において「分ける」という考え方を用いるよりも「1あたりで分ける」という考え方の方が知識として質が高く、優れたアウトプットを生み出せる。

設問3

「自分の学び方次第で、価値を高められる学び」が学校という場にあると私は考えます。学校で得られる学びは、学び方によって、価値が高くなったり、価値が無くなってしまいます。例えば、理科の実験をする際に、「先生から強制的にやらされている」という気持ちで取り組んでは、価値がなくなりますが、「日常生活とのつながりを発見しよう」という気持ちで取り組めば、理科実験は価値のある学びとなります。図書館や運動場など、あらゆる学びを得られる機会が学校にはありますが、その学びを活かせるかは自分にかかっています。

「当たり前を疑う姿勢」をもって私は学びに向き合っていきたいと考えます。学校は毎日通うものなので、何も考えずに過ごすと学びのきっかけに気付きません。そのために、疑問を持つ姿勢が重要となります。図書室には、多くの本が置いてありますが、ただ自分の読みやすい本ばかり選んでいても成長しません。本棚をみて、「この本にはどういう面白さがあるのだろう」と立ち止まって考えると新たな学びが得られます。普段の授業や宿題でも同様です。私は、当たり前な出来事に疑問をもって、学びに向き合っていきたいと考えます。

令和04年度(2022年度)解答例

設問1

文章Aに「相利共生」とありますが、筆者の考える「相利共生」とはどのようなことか、本文で挙げられている具体例を用いて、百二十字以上百四十字以内で説明しましょう。

設問2

文章Bに「生物多様性が大切です。」とありますが、なぜ生物多様性が大切なのだと筆者は考えていますか。その理由を四十字以上五十字以内で説明しましょう。

設問3

二つの文章を読んで、筆者はどのようなことを言おうとしているとあなたは考えますか。また、そのことをふまえて、私たち人間は、生態系の中でどのように生きていくべきだと考えますか。いくつかの段落に分けて、分かりやすく書きましょう。第一段落には、筆者がどのようなことを言おうとしているのかについて書きましょう。第二段落より後には、私たち人間が生態系の中でどのように生きていくべきかについて書きましょう。なお、全体の字数は四百字以上、五百字以内とします。

設問1

クマノミとイソギンチャクが互いに寄生し合うことで、安全なすみかを得て、天敵から身を守っている。それぞれが単独で生きるよりも寄生し合う方が生存率が高くなっている。このように、お互いに寄生しあうことで、生活の安全を確保し、生存率を上げることが、「相利共生」である。

設問2

生物多様性が確保されることで、私達の生活を支えている生態系がより安定して存在できるため。

設問3

生物同士互いに共生することで、安全で豊かな生活が実現します。直接の関わりがなくとも、ありとあらゆる生物を大切にし、生物多様性を保っていくことが大切です。以上が二つの文章からまとめられる筆者の主張です。

生物多様性を維持するために、人間が適度に自然環境を管理していくことが大切だと私は考えます。筆者の主張の通り、人間も含めて、生物にとって生態系や生物多様性の存続は重要です。ただ、今の地球環境には、人間の活動が強く影響しています。自動車やエアコン、電気の使用や、食べ物の生産など、地球の自然を多く利用し、生活しているのが人間です。仮に、二百年前のような生活を人間が続けているのであれば、自然環境への影響は限られています。しかし、現代では、人間の活動の影響がとても大きいです。人間がかつての生活に逆戻りすることは不可能です。だからこそ、自然環境を適度に管理する必要があると考えます。“自然環境を管理する”という言葉だけを見ると、人間が自然を支配するように受け取れるかもしれません。そうではなく、人間が与える影響の分、人間が自然をより良い方向に管理していく必要があります。以上が、私達人間がすべき生態系の中での生き方だと私は考えます。

令和03年度(2021年度)解答例

設問1

文章Aについて、筆者の考えるよい言語生活とはどのようなことだとあなたは考えますか。文章A全体をふまえて、五十字以上、八十字以内で自分の言葉で分かりやすく書きましょう。

設問2

文章Bについて、筆者の考える知的であるための条件とはどのようなことだとあなたは考えますか。文章B全体をふまえて、五十字以上、八十字以内で自分の言葉で分かりやすく書きましょう。

設問3

この2つの文章を読んで、あなたは「言葉」についてどのようなことを考えましたか。あなたの考えを、いくつかの段落に分けて、四百字以上、五百字以内で分かりやすく書きましょう。

設問1

生活に必要な最低限の語彙以上の豊富な語彙を知っておくことで、言葉を使う場面で、その場面に最も合った言葉を用いて優れた表現をいつでもできること。

設問2

言葉は発想や想像の源になる一方、自分の思考を制限してしまうので、自分の知っている言葉にとらわれすぎず、柔なんで軽やかな頭でいること。

設問3

勉強する際に「何となく」という感覚で済まさず、できる限り言葉にして考えていきたいと私は考えました。

文章1、文章2ともに、「語彙は必要最低限ではなく、豊富に知っておくことが重要である」という主張が含まれている点で共通していました。

文章1,文章2を読んだ上で私は、自分の勉強の仕方を振り返りました。間違った問題を復習する際に、「何となく間違ってしまった」という理由をつけてそれ以上、間違いの理由を分析しなかったことがあります。そういった問題は、次に解いた時も解くことができませんでした。

一方で、先生の解説を聞いた問題は、次に解いた時もスラスラと解くことができました。その理由は、おそらく先生が、「適切な言葉で問題を分析してくださっていた」ためです。自分で勉強する時以上に、適切でわかりやすい解説を吸収することができました。先生の解説はわかりやすい以上に、「豊富な言葉で」解説されていたのだと思います。 「何となく」という感覚で済ませた勉強よりも、できる限り言葉にして考えた勉強の方が価値があり、そういった勉強を今後していきたいと私は考えました。

適性検査Ⅰ作文問題/立川国際中等教育学校

令和07年度(2025年度)解答例

- 問題文出典

「ウソみたいな宇宙の話を大学の先生に解説してもらいました。(平松正顕)」 - 過去問解説動画

令和07(2025年度)【立川国際/独自問題】東京都公立中高一貫校 適性検査Ⅰ(作文問題)解説 - 問題1

傍線部「天文学者たちにとってラッキーでした」とありますが、筆者はこの理由についてどのように述べていますか。六十字以上七十字以内で説明しなさい。 - 問題1(解答例※公式解答)

太陽けいがぐうぜんローカルバブルの中にいて、周囲に星が生まれる現場が広がっていることで、星が生まれる様子を間近で見ることができるから。 - 問題2

傍線部「周囲の銀河の分布まで考えに入れてみると、天の川銀河はかなり特殊なようです」とありますが、筆者は天の川銀河のどのようなところが特殊だと述べていますか。六十字以上八十字以内で説明しなさい。 - 問題2(解答例※公式解答)

ローカル・シートの中に2つの他の大きな銀河といっしょにそん在しており、それらをふくむさまざまな銀河と速度のばらつきがそれほど大きくないところ。 - 問題3

傍線部「重要な教訓」とありますが、本文において筆者は、どのような姿勢で研究に取り組むのがよいと述べていますか。また、そのような筆者が述べている姿勢を生かして、学校生活で起こる課題を、あなたはどのように解決していこうと思いますか。以下の条件にしたがって四百字以上四百六十字以内で答えなさい。①第一段落では、本文において筆者が、どのような姿勢で研究に取り組むとよいと述べているかを説明すること。②第二段落では、学校生活の具体的な場面で起こる課題を一つあげて、筆者が述べている姿勢を生かしながら、どのように解決していこうと思うかを書くこと。 - 問題3(予想解答例※公式解答公表無し)

長年、仮定として設けられてきた情報が実は真実ではない可能性があることをふまえ、先入観をもたずに研究活動を実践することの重要性を筆者は述べています。

今後の中学校や高校生活で地域のフィールドワークを行う場合、当初の仮定と全く異なる結論が出るといった課題が考えられます。その際に私は、「一次情報に中立的な立場で向き合う」という形で解決していきたいと考えます。調べ学習においては、自分たちの想定通りにいかない状況を避けたいと思ってしまうことがあります。例えば、地域住民のインタビューを実施したとしても、都合のいい部分のみを情報として収集し発表するといった方法をとる可能性があります。学校の場であるべき発表の理想像を設けることで、客観的な報告ができなくなってしまうといった状況です。しかし、それでは都合の良い情報を発表する形になり本来の目的を見失ってしまいます。私は、人へのインタビューや街の観察といった一次情報に客観的に向き合い、自分たちが持つ先入観を排除していきたいと考えます。

令和06年度(2024年度)解答例

問題1

「このような考え方」とありますが、これはどのような考え方のことですか。六十字以上七十字以内で説明しなさい。

問題2

「彼かれによれば、そうした説明はこの世界を抽象的に眺てなされるものであり、その具体的な姿を捉えることにはなりません」とありますが、「具体的な姿を捉える」とは、世界をどのように見ることであると筆者は説明していますか。二十五字以上三十五字以内で説明しなさい。

問題3

筆者は本文において、人間はどのような存在であると述べていますか。また、そのような筆者の考え方はあなたの学校生活においてどのように生かせるでしょうか。以下の条件にしたがって四〇〇字以上四六〇字以内で答えなさい。① 第一段落では、筆者が人間はどのような存在であると述べているかを説明すること。② 第二段落では、学校生活における具体的な場面を一つあげながら、筆者の考え方をどのように生かすか述べること。

問題1(公式解答)

ぼう大なデータベースをもとに人びとの行動のパターンを分せきし、そのパターンのなかに個人を位置づけることで行動の予測が可能になるという考え方。

問題2(公式解答)

世界を、ぐう然や個性をふくんだ予見不可能なものとして見ること。

問題3(公式解答無し)解答例

「予測可能性と予測不可能性」、両方をあわせもつのが人間であると筆者は述べています。人間の行動パターンを集計することで、予測できる人間の行動がある一方で、法則やパターンにあてはめきれない人間の性質があると説明しています。

「過去の体験にこだわりすぎない」ということを学校生活で意識していきたいと私は考えます。小学校を卒業して中学校以降の学校生活を待つ私は、まだ人生における経験、すなわちデータが多く集まっていない状態ということができます。例えば、小学校の勉強では、学校の平均点や周りの友人の成績を私はデータとして目にしてきました。小学校での勉強が当たり前だった状態で、塾に通ったところ、もっと難しい問題を短時間で解く人に出会って非常に驚きました。このような体験を踏まえると、自分が過去に見聞きしたことは、決して当たり前のものではないとわかります。筆者の述べるようにデータから未来を予測することを考えたときに、中学校や高校では、自分の経験を当たり前だと思わないことが今後の人生をよりよくするために重要であると私は考えます。

令和05年度(2023年度)解答例

問題1

「なぜ自然を守らなければならないのか」とありますが、この問いについて、筆者はどのような考えを持っていますか。五十五字以上六十五字以内で説明しなさい。

問題2

「このように自然破壊に二つのタイプがある」とありますが、ここでいう種類の自然破壊の違いとはなんですか。五十五字以上六十五字以内で説明しなさい。

問題3

「C型」の自然保護」とありますが、このことを説明するのに、筆者は家庭と掃除の関係という身近な例を挙げています。そこから読み取れる態度は、学校生活においてリーダーとして目標を達成するとき、どのように生かせるでしょうか。掃除とは別の場面を具体的に挙げながら、四百六十字以上五百字以内であなたの考えを述べなさい。

問題1(公式解答)

自然を守る理由はたくさんあり、その多様な理由を全てそん重しながら議ろんしていくことで、よりよい結ろんを生み出せるという考え。

問題2(公式解答)

開発やらんかくのように人間の行いによって起こるか、里山のこうはいのように人間が管理を放きしたことで起こるかのちがい。

問題3(公式解答無し)解答例

「時代や状況に合わせて学校のリーダーが校則や学園文化を改善・維持する」という形で生かせると私は考えます。

筆者は、本文において「自然を人間が手を加え維持すること」がC型の自然保護において大切だと述べていました。この考え方は、その時々の状況にあわせて人が改善を行っていくということに言い換えるという考え方に発展させることができます。学校をより良いものにしていくという目標を持ったとすれば、リーダーとして学校の規則や文化をその時の状況にあわせてアップデートしていくことが大切です。例えば、近年では、スマートフォンやインターネットが普及して学習が大幅に効率化しました。一方で、そういったツールを学生が使うことにより、勉強時間が減ってしまったりするということも発生しています。インターネットを教育に用いるとメリットとデメリットが両方考えられる状況で、学校としてどのようにインターネットと向き合うかということが必要になります。規則や文化を作る立場であれば、最も良い形でインターネットを教育に用いる方法を考えていくことがリーダーに求められ、それが今回の本文より生かせる考え方です。

令和04年度(2022年度)解答例

問題1

「自分の思いを書いたり語ったりすることが大事だ」とあるが、筆者がそのように言っているのは、どのように考えているからですか。三十五字以上四十五字以内で説明しなさい。

問題2

「自分自身に出会う」とはどういうことですか。七十字以上八十字以内で説明しなさい。

問題3

「そうした読書の効用を活かすには、関心の幅を狭めずに、あえていろんな領域の本を読むように心がけるのがよい」とあるが、それはなぜだと説明していますか。また、このような読書に対する筆者の考えは、本校の学校生活のどのような場面で生かせると考えますか。読書以外のことについて具体的にあげながら、三百六十字以上四百字以内で述べなさい。〈注意〉段落をかえたときの残りのますめは字数として数えます。ただし、「問題1・問題2」は、ますめから書き、段落をかえてはいけません。「。」や「、」なども、それぞれ字数に数えます。

問題1(公式解答)

自分の思いを言葉にすることで、自分の経験に意味をあたえ、整理することができるから。

問題2(公式解答)

読書をして、わすれていた体験や経験が思いうかんだことがきっかけで、連想によっていろいろなことが引き出され、いろいろな時期の自分にふれることができること。

問題3(公式解答無し)解答例

「いろんなものの見方、考え方にふれるとともに、深くじっくりと考えられるようになるため」であると筆者は説明しています。

「価値観が異なる人とも積極的に話をして、その人の良いところを見つける」という場面で生かせると私は考えます。筆者は様々なジャンルの本を読むことの価値を述べていましたが、それは学校の友人関係にも当てはまると言えるでしょう。

例えば、クラスには気が合う人もいれば合わない人もいる。気が合う人とだけ仲良くするのは、簡単です。自分と考え方が異なる人と話してこそ、自分の考え方の幅やものの見方の幅が広がると思います。小学校生活を振り返ると、「話していて楽しい」と感じる人は、クラスの友人にわけへだてなく接していました。自分と異なる考え方の人に対しても相手を否定することなく、尊重してお話をしていました。

適性検査Ⅰ作文問題/三鷹中等教育学校

令和07年度(2025年度)解答例

- 問題文出典

- 「透明なルール(佐藤いつ子)」

- 「要の台所(落合由佳)」

- 過去問解説動画

令和07(2025年度)【三鷹/独自問題】東京都公立中高一貫校 適性検査Ⅰ(作文問題)解説 - 問題1

文章1に傍線部「透明なルール」とありますが、これについて本文には、2つの考え方が示されています。それぞれ20文字以上30文字以内でわかりやすく説明しなさい。 - 問題1(解答例※公式解答) 30点

- 大勢が主張している意見に流された方がよいという考え方。

- 自分で自分のことを決めつけてしばってしまう考え方。

- 問題2

文章2に傍線部「人と人のあいだのことも同じだよ。」とありますが、「がみパパ先生」は「わたし」と「光」の関係に対してどのようなことを伝えようとしたのか説明しなさい。な解答欄におさまるように書くこと。 - 問題2(解答例※公式解答) 20点

自分はどうせ光の役に立てないのだとあきらめてしまうのではなく、思ったままに心をこめて接してみれば、二人の関係はもっとよくなるはずだということ。 - 問題3

〔文章2〕に「相手と一つの料理を作る」とありますが、このようにだれかと共に何かに取り組むとした場合、あなたはどのようなことを大切にしたいと考えますか。〔文章1〕〔文章2〕の内容をふまえて、三百六十字以上 四百字以内で説明しなさい。ただし、第一段落であなたが考える大切にしたいことを八十一字以上百字以内で書き、 第二段落に、なぜそれが大切といえるのかの理由を書くこと。 - 問題3(予想解答例※公式解答公表無し) 50点

「取り組んでいることの最終的な目的を確認し合うこと」をだれかと共に何かに取り組む際は、大切にしたいと私は考えます。取り組みによって何が果たされるのかを常に意識し、合意を取り合うことが大切です。

目的の確認をしあうことで、視野がせまくなることを防ぎ、時間や労力を有意義に使うことができるためです。小学校一年生に向けて新入生の歓迎会を小学校六年生の時に六年生のクラスごとに企画しました。本来一年生が学校に親しみをもてるようにすることが目的でしたが、一年生のことを忘れて議論が進んでしまうことがしばしばありました。その時にクラスの先生が「本来の目的は一年生を歓迎することだ」と何度か話の方向性を修正してくれました。取り組みの目的を確認することで、クラスの人たちの気持ちがバラバラにならず、限られた時間で実りある企画を立てることができました。

令和06年度(2024年度)解答例

問題1

〈文章1〉に「窓からの風を感じたあとの生徒たちの字は生き生きと躍動して見えた。」とあるが、それはなぜか。三十五字以上四十五字以内で説明しなさい。

問題2

〈文章2〉に「自信が持てるあんバタートースト」とあるが、そろりさんはなぜこのメニューに「自信が持てるあんバタートースト」という名前を付けたのか。そろりさんの意図を想像して、以下の空らんにあてはまるように六十字以上七十字以内で説明しなさい

問3

あなたは、人が自信をもって生きていくためには、周囲の人とどのような関わりをもつことが必要だと考えますか。〈文章1〉〈文章2〉の内容をふまえて、三百六十字以上四百字以内で、具体例を挙げて説明しなさい。

問題文出典「墨のゆらめき(三浦しをん)」より

問題1 20点

実際の風を感じて、自分の感覚をもとに「風」について自分なりに考えて表現したから。

問題2 30点

あずきがこうじの力を借りてあまさやうまみが増して美味しいあんこになるように、人間も自分の特性をいかせば、自信となって生きていける(というメッセージをお客さんに伝えるため。)

問題3 50点

「自分の個性を大切にしつつ相手の個性を尊重すること」が自信をもっていきるために必要だと私は考えます

課題文では、自分の感覚や価値観を大切にすることが述べられていました。私は学校で、「鉄道好き」として知られています。鉄道の写真をとったり、本を読んだりしている時は時間を忘れて熱中できます。鉄道が純すいに好きであることを学校の皆が知ってくれているので、周囲に無理に合わせることはありません。一方で、周囲の人々の考え方も認めることが大切です。私の周りには、自分にはない趣味や好みをもった人が多くいます。アニメやスポーツ、ファッションなどは私があまり知らない分野です。しかし、その人たちを否定したりはしません。自分を大切にしつつ、相手を大切にすることで、自然と自信がうまれていきます。課題文の登場人物も、自分を大切にすることで自信をもっていました。

適性検査Ⅰ作文問題/南多摩中等教育学校

令和06年度(2024「年度)解答例

問1

傍線部ア「人間のきわめてすぐれた能力」が、文章1においてどのように生かされたか、四十五字以内で説明しなさい。なお、や。や「なども、それぞれ字数に数えること。

問2

傍線部イ「「いま、ここ」から世界を捉えてこそ、「いま、ここ」から世界に働きかけることができる。」とはどういうことか、文章2の具体例を用いて七十字以内で説明しなさい。ただし、「一人称」という言葉を必ず使うこと。

問3

文章1と文章2の内容をふまえて、あなたは学校生活や日常生活のなかで、何を大事にし、どのように行動していこうと考えるか、三百字以上四百字以内で書きなさい。ただし、あとの〔手順〕と〔きまり〕にしたがうこと。

1.文章1と文章2を読んで、わかったことを書く。

2.[手順]1で書いたことをふまえて、あなたが大事にすべきだと考えたことを理由とともに書く。

3.[手順]1と2をふまえて、あなたは学校生活や日常生活のなかで、どのように行動していこうと考えるかを具体的に書く。

問題文出典「地球以外に生命を宿す天体はあるのだろうか?(佐々木貴教)」「「覚える」と「わかる」──知の仕組みとその可能性(信原幸弘)」より

問題1(公式解答) 20点

観測的な証こや数学的な証明により、地動説の正しさを証明することに生かされた。

問題2(公式解答) 20点

公園の池のそばにいて美しい花を見つけ、感動し、 花に近づくというように、一人しょうの視点で世界をながめ、感情をいだき、行動できるということ。

問題3(公式解答無し)解答例 60点

「自分が認識できる範囲を超えてものごとみることが重要性」が文章1と文章2で説明されています。どちらの文章でも、自分以外の視点をもつことで、世の中全体を見渡せるということが述べられていました。

このことをふまえて、私は、「客観的に分析する」ことが大事だと考えました。客観的な分析をすることで、自分にとっても他の人にとってもより良い状態を作り出せるからです。

これから、日常生活や学校生活では、「自分中心」にものごとを考えるのではなく、「客観的」にものごとを考えていきたいと思います。例えば、学校生活の規則を作る際には、自分の都合ではなく、みんなの都合を広く分析していきたいです。中学校高校生活では、小学校以上に色々な人と学校生活を送ります。そんな中で、できるだけ多くの人にメリットがある学校運営が大切です。

令和05年度(2023年度)解答例

〈問題3〉あなたが興味のある分野において、物事を深く調べ、考えていくうえで、日ごろからどのような知識を身に付けたいと考えますか。またその知識をどのように生かしていきたいですか。本文をふまえて、あなたの考えを、三百字以上四百字以内で書きなさい。ただし、あとの〈手順〉と〈きまり〉にしたがうこと。

〈手順〉

あなたがこれまで身に付けてきた知識を生かした経験を書く。

手順1で書いたことと、知識について本文で書かれていることを比べて、あなたが気付いたことをくわしく説明する。

あなたはこれからどのような知識を身に付け、それをどのように生かしていきたいかを、本文をふまえて具体的に書く。

令和05年度(2023年度)適性検査1作文問題/解答例

私は、これまでに、「歴史の知識」を一問一答の問題集でつけて、テストでその知識を活かして点数をとったという経験があります。

本文では、「知識」は関連付けて身につけることが重要であると書かれていました。私が今まで行った歴史の勉強は、「関連付け」がおろそかになっていました。ただ、一問一答の問題集を正解するために、丸暗記していたからです。

これから、知識を身につけるときは、「知識全体を整理する」ことを習慣にしたいと私は考えました。歴史の勉強を例にあげると、「図鑑」「資料集」を積極的に活用するということです。一問一答を丸暗記するという勉強法は、短期間でテストの点数を獲得するには有効かもしれませんが、歴史を本質的に理解できていません。図鑑や資料集を活用して、知識全体を整理することで、流れや理由が理解できるようになります。こうすることで、知識が関連付けられ、本質的な理解につながると私は考えます。

令和04年度(2022年度)解答例

問1

「文章1」に「大きく変化することがあります」とありますが、その理由を、「本文中の表現を使って、五十字以内で説明しなさい。」なお、「や」、「なども」、それぞれ数に数えること。

問2

「文章2」に、「幸せとは何か」「なぜ善悪の区別があるのか」とありましたが、筆者はこれらの問いに対する答えをどのように考えていますか。次の文の<>に合うように三十五字以内で答えなさい。ただし、「当たり前」という言葉を必ず用いること。<>と考えている。

問3

〈文章1〉と〈文章2〉をふまえて、あなたなら「哲学対話」という方法を、どのような場面でどのように生かすことができると考えますか。自分の考えを四百字以上五百字以内で書きなさい。ただし、あとの〈手順〉と〈きまり〉にしたがうこと。

〈手順〉の1と〈手順〉の2を関係付けながら、自分の考えを書く。

「思い込み」とはどういうことか、〈文章1〉の具体例を用いて説明する。

〈文章2〉において、「哲学対話」によってどのようなよい点が生じるのか、筆者の考えをまとめる。

問題文出典「はじめての哲学(石井 郁男)」「ゼロからはじめる哲学対話 哲学プラクティスハンドブック(河野哲也)」より

- 問題1(公式解答) 20点

多くの反例が示されることで、従来のものの見方や考え方に疑いが生じ、維持できなくなるから。 - 問題2(公式解答) 20点

当たり前のことをめぐる問いにもかかわらず、誰も最終的な答えを知らない(と考えている) - 問題3(公式解答無し)解答例1 60点

「ニュースを見て家族と話す場面」において、哲学的対話を自分の考えを深めるために、生かすことができると私は考えます。

まず、「思い込み」とは、自分が正しいと思い込んだものにしがみつくことです。天動説が世の中で多く信じられている時に、本来は正しい地動説を素直に受け入れられなかったことがその具体例といえます。そして、当たり前だと思い込んでいた考えがくつがえされることが、「哲学的対話」によって生じる良いことです。

こういったことを踏まえると、「ニュースを見て家族と話す場面」において、哲学的対話は活かせると私は考えました。

理由は2つあります。ニュースは、世の中で起こっているさまざまなことを扱うからです。自分の興味や関心がある以外のことについてテーマがあった方が、自分の思い込みからはなれることができます。哲学的な対話は、自分の思い込みがよりない分野でこそ実践したいと考えています。もう一つの理由は、ニュースは事実のみが示されるからです。哲学的対話は、自分の意見を考えることが大切です。ニュースは、何が起こったかという事実が基本的に発信されるので、哲学的対話に向いているといえます。 - 問題3(公式解答無し)解答例2 60点

十分な根拠がないにもかかわらず、憶測に基づいて真理だと思い込んでいる見解が「思い込み」であり、ある人の評価は、第一印象に大きく影響を受けてしまっているというのが、その事例です。

対話する人同士の立場を超えて、当たり前なことについて考えることにより、我々の常識が当たり前でないと驚ける点が、「哲学的対話」の良い点です。

家族でドラマや映画をみて、その感想を話すときに哲学的対話がいかせると私は、考えます。普段、家族で大河ドラマや映画をみることがよくありますが、その際に、家族の中で作品の評価や登場人物の評価が分かれることがあります。これは、「何を良い(悪い)と考えているか」ということが家族であっても異なるということです。そういった考えは、家族として長い時間を共有しているからこそ、伝わる部分でもありますし、逆に、その理由を深堀りすることで、まだ発見できない家族の一面を発見できるかもしれません。哲学的対話は、具体的なテーマがあった方がお互いに話しやすく、映画やドラマといった作品は、そういった議論をするのに非常に良い題材になります。

令和03年度(2021年度)解答例

- 問1

「無駄」とされる行為が生まれてきたとありますが、どういうことですか。文章1の具体例を用いて六十字以内で説明しなさい。 - 問2

「無駄」が秘める価値とありますが、これに関連して、文章2では何にどのような価値があると述べられていますか。文章1で多く使われている「労力」という言葉を必ず使って、六十字以内で説明しなさい。 - 問3

手間がかかる「無駄」な行為で価値を秘めているような具体例を考え、その価値がどのように生み出されるかについて、次の〔手順〕と〔きまり〕にしたがって、三百字以上四百字以内で書きなさい。1手間がかかる「無駄」な行為の具体例を書く。1で書いた行為がどのような価値を生み出すかを書く。1で書いた行為が2で書いた価値を生み出すのはなぜかを書く。

問題文出典「リノベーション・オブ・バリュー 負からのマーケティング」「ぼくは縄文大工」

- 問1(公式解答) 20点

ウェブサイト・アプリの「乗り換え案内サービス」の開発により,本の時こく表で調べる労力を不要と思うようになったということ。 - 問2(公式解答) 20点

石おのには、時間と労力をかけなければならないからこそ、ひと息入れている時にぱん物との対話を楽しめるという価ちがある。 - 問3 60点

学校にいって授業を聞いたり、友達と話したりすることは、オンライン授業が可能になった現代では、一見「無駄」なことのように思われる。2020年のコロナの流行時には、オンラインでの授業が行われ、家にいながら勉強をすることができた。

オンラインの授業は、効率的で身体も疲れないと言える。しかし、学校に通うということは、効率だけでは計れない時間や体験を得られ、そこにこそ価値があると私は考える。例えば、先生の話を目の前で聞くことによってその時の天気や友達の様子も自分の記憶となる。周りの友人が集中していなくとも自分は集中していることに気づいたり、授業中問題を間違ったことが恥ずかしくて一生懸命復習したりする。休み時間も、友達と雑談していることにとても楽しく感じ、絆が生まれたりケンカをしたりもする。そういった体験の一つ一つが自分の人生や考え方をより豊かにしていくと言える。

平成30年度(2018年度)解答例

問1 15点

「このような表現をしている人は、一見堂々としているように見えますが、どこか防御的で、必要以上に威張ったり強がったりしがちです」とありますが、ここでいう「防御」とはどのように何を守ることですか。二十五字以上三十五字以内で説明しなさい。なお、やや「なども、それぞれ字数に数え、一ます目から書き始めること。

問2 15点

「一時的に葛藤が起こる可能性もあります」とありますが、「葛藤が起こる可能性」があるのはどのようなときですか。十五字以上二十五字以内で答えなさい。

問3 70点

自分の主張が受け入れられないとき、あなたはどのような歩み寄りの提案をしますか。本文の内容をよくふまえ、次の〔手順〕と〔きまり〕にしたがって、四百字以上五百字以内で説明しなさい。[手順]自分の主張を理由とともに、具体的に書く。なお、何について主張するのかは自分で決める。想定される別の意見を書く。別の意見を言う人の意図をふまえ、歩み寄りの提案をする。

問題文出典「アサーション入門――自分も相手も大切にする自己表現法(平木典子)」

問1 15点

相手に対して攻撃的な自己表現をすることで、自分の言い分を守ること。

問2 15点

お互い歩み寄るも、意見の合意点が見つけられない時

問3 70点

インターネットを小学校の勉強に利用する必要はないと私は考えます。インターネットを使わずとも解決ができるし、インターネットを使うことのデメリットが大きいからです。私は勉強の際に極力インターネットを使わないようにしています。テキストや参考書に十分な情報が書いてありますし、インターネットには、動画サイトやSNSなど勉強の誘惑になる情報が多いです。

これに対して、「インターネットを使った方がいい」という意見が想定されます。ネットには、無料でわかりやすい情報があふれていて学習が効率的になるという意見です。たしかに、無料の動画で非常にわかりやすく学ぶことはできます。しかし、学びは、「自分で丁寧に考えた結果、知ったこと」の方が、記憶に残りますし、本当の意味で理解ができています。動画サイトの動画を見て、しっかりと記憶に残り、理解できているかは疑問が残ります。インターネットを使う人も、勉強をして知識を深めたいという点は私と共通していと思います。本当に価値のある勉強をするのであれば、すぐにインターネットに頼らずに、まずは自分で考えて、それでもわからない場合にインターネットを使うのが良いと考えます。

おまけ〜各学校の文化祭の様子〜

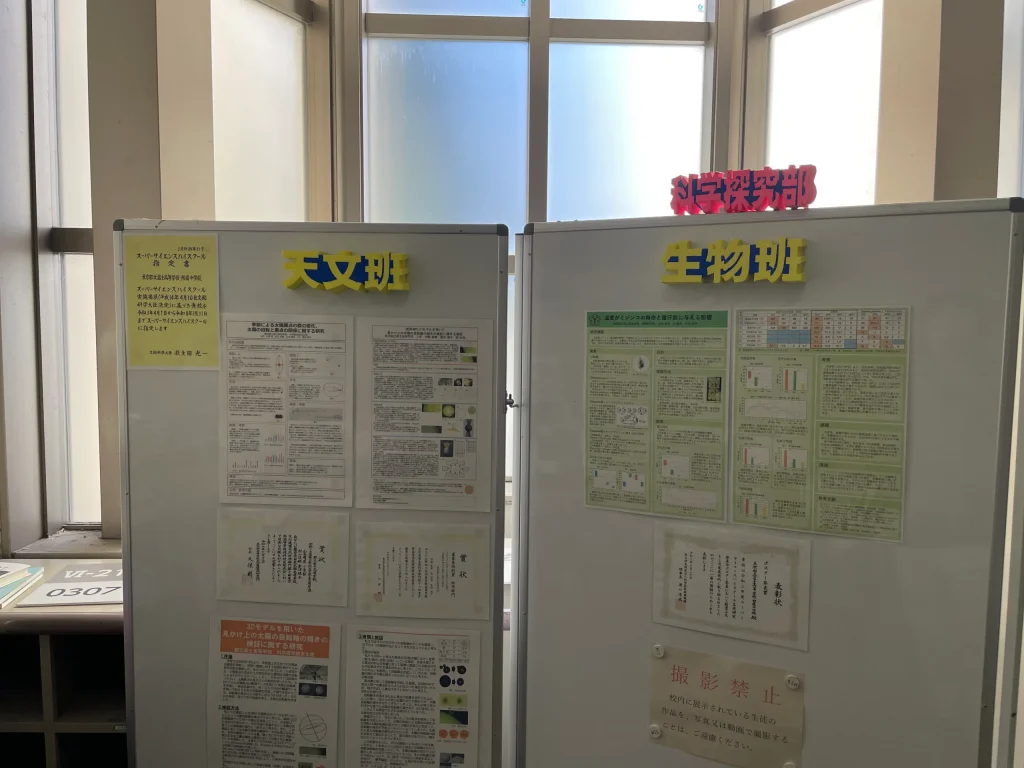

富士高等学校附属中学校の文化祭の様子

カラフルな配色がされた階段が印象的です。スーパーサイエンスハイスクール(SSH)の大きな垂れ幕も印象的です。

創立100年を超える同窓会(若竹会)の方々がクラシックを生演奏されています。学校内は流行りのJポップが流れていて気分がたかまります。

生徒の科学レポートが学校全体に掲示されています。全生徒分のレポートがあるのではないかと思わされるほどの枚数で理数系の学習カリキュラムが非常に充実していることがわかります。

桜修館中等教育学校の文化祭の様子

学校の玄関に各クラスの出し物のポスターが貼り出されています。

両国高等学校・附属中学校の文化祭の様子

錦糸町駅から徒歩7分ほど。途中にスカイツリーが見えます。

出し物のイラストが描かれた旗がずらりと並んでいます。

出店でチェーン店のフードトラックがきているのは珍しい(しかも安い)。

公立中高一貫校の作文過去問データ(すべての学校の問題を一覧化しています)

東京都公立中高一貫校の作文過去問模範解答データ(各学校各年度の作文模範解答を無料公開しています)