この記事書いた人「神泉忍」について

- 慶應義塾大学総合政策学部卒

- 2013年から10年以上中学受験指導に携わる

- 2017年からは、オンライン指導とオフライン指導を並行して実施する私塾を開設

- 国語と作文指導が専門

- YouTubeで受験関連の情報を発信中

- 中高一貫校専門作文添削塾を運営中

- 事業会社にてWEBマーケティング領域業務にも従事

- 当サイトではアフィリエイトプログラムを使用しています

開成中学の国語入試試験の傾向と対策をプロ講師が解説します

開成中学校は、全国最難関の中学校の1つです。

- 開成の国語過去問を見たけど、大人でも難しいと感じてしまった

- 開成を目指して過去問演習をしているけど、全く歯が立たなくて困っている

- 開成を併願で受験する予定だからどのような対策が必要なのかを知りたい

といった保護者様のお悩みに中学受験国語プロ講師の神泉忍(かみいずみしのぶ)がお答えします。この記事を読むことで、

- 開成の国語の傾向と対策

- 開成の国語で合格点を取るための最適アプローチ

が明確にわかるようになります。

当ブログでは、中学受験の傾向と対策について他塾以上に精度の高い分析を行っています。

ちなみにこういった高精度な過去問分析を元に、開成中の過去問をマンツーマンで添削指導できるサービスも展開しております。無料体験授業をいつでもお申し込み可能ですので、下記の公式無料相談バナーからご連絡ください。

開成中国語対策まとめ

- 読解問題に特化した学習を徹底する

配点の約84%を占める読解問題が合否を分けます。知識問題は標準レベルなので、あくまで満点を狙う得点源と位置づけ、学習時間の大部分を読解力の向上に充てましょう。 - 論理的文章で得点を稼ぎ、小説問題で失点を抑える

論理的文章は比較的解きやすく、得点源となります。一方、小説は難易度が高い傾向にあるため、標準レベルの問題を確実に正解し、失点を最小限に抑えることが大切です。 - 自分の言葉で論理的に説明する力を養う

読解問題の約95%が記述式で、選択肢問題は出題されません。本文の表現をそのまま使うのではなく、内容を深く理解した上で自分の言葉で再構築する「真の記述力」が求められます。 - 「対比関係」を意識して文章を読む習慣をつける

記述問題の約77%が「対比関係」を考える必要のある問題です。日頃から文章を読む際に、「何と何が対比されているか」を常に意識し、視覚的に整理する訓練をしましょう。 - 本文の表現を「一般化してまとめる」訓練を積む: 本文の表現を単につなぎ合わせるだけでは通用しません。筆者の主張の具体例から共通のテーマや概念を抽出し、簡潔な言葉で表現する練習を繰り返しましょう。

- 心情を表す言葉を豊富に覚える

小説問題で問われる複雑な心情を読み解くために、心情を表す言葉を200語程度リストアップし、その意味やニュアンスを深く理解しておきましょう。

開成中学の国語入試全体的な傾向

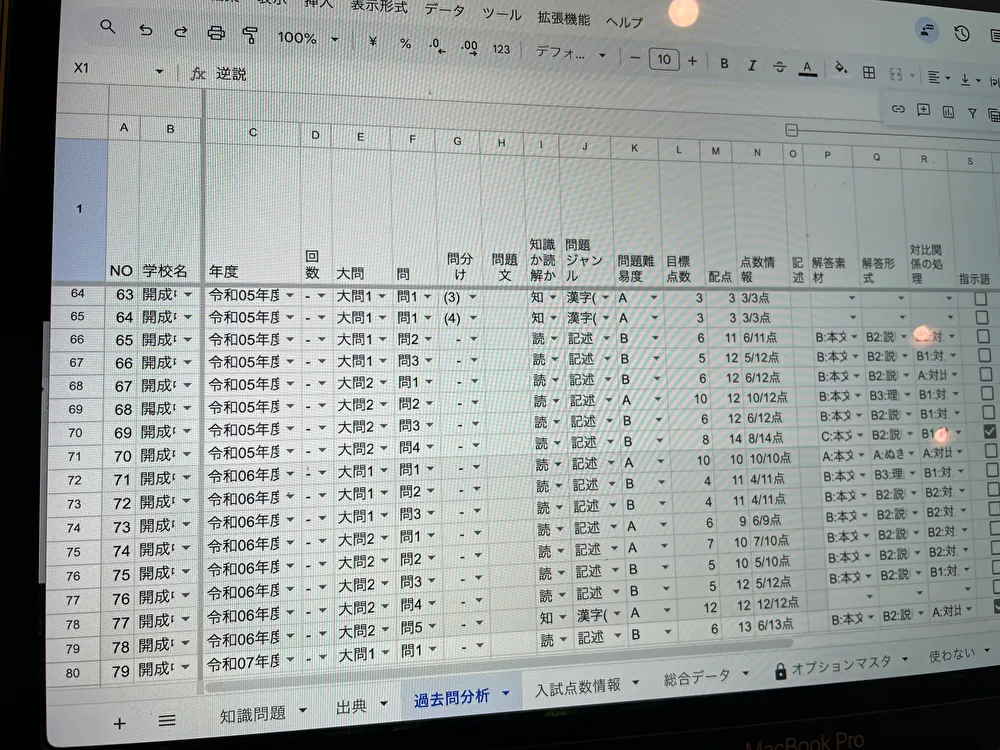

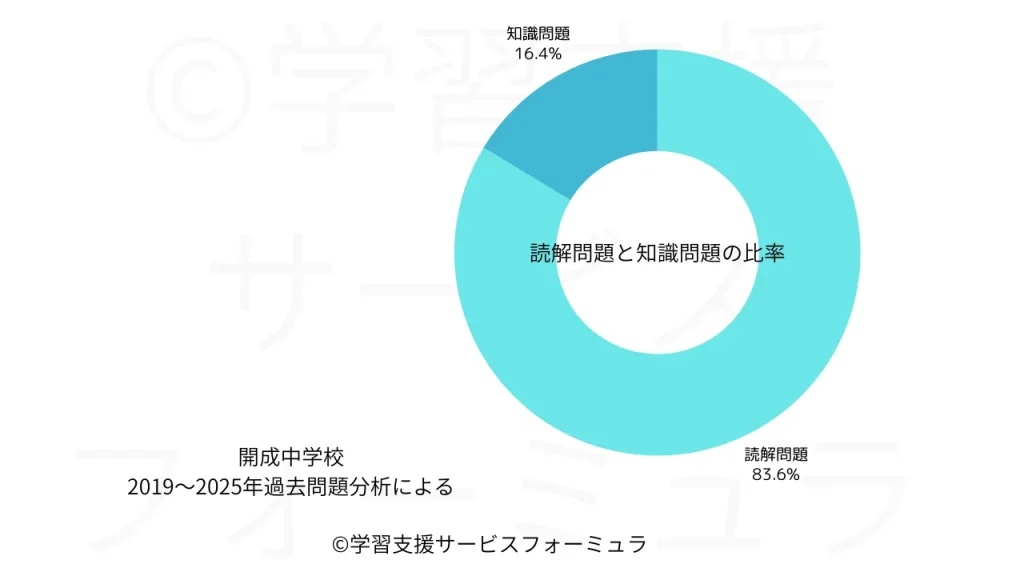

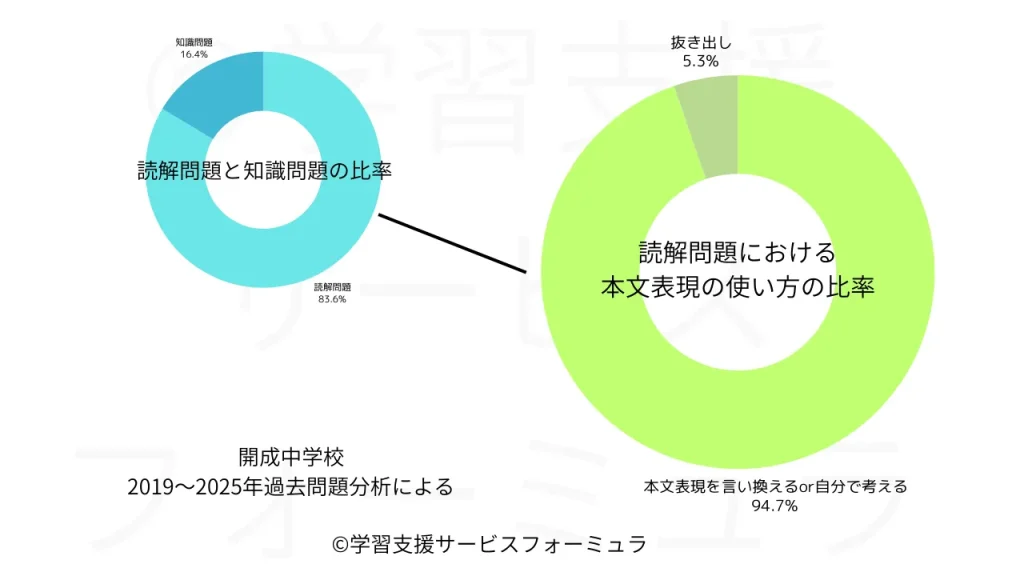

知識問題約16%/読解問題が約84%という配点比率になっている

令和1年以降、知識問題は、漢字の書き取りが中心で、全体の16%程度です。一方、読解問題は84%と高い割合を占めます。

この配点からわかるように、合否を分けるのは読解問題であり、日頃の学習において読解力を徹底的に鍛える必要があります。単なる知識の暗記に終始するのではなく、文章全体を深く読み解く力を養うことが重要です。

知識問題は、難しくない漢字の書き取り問題が中心に出題され、点差がつきづらい

開成中学の国語における知識問題は、漢字の書き取り問題が中心です。その難易度は標準レベルであり、他の中学受験校と比較しても、特に難しいというわけではありません。そのため、日頃から基礎的な漢字練習を継続し、満点を取ることを目指しましょう。知識問題で点数を落とすと、周りの受験生に差をつけられてしまうため、ここは確実に得点しておきたい分野です。

開成中学の国語で出題された知識問題まとめ

- 令和07年度(2025年度)

- 漢字(書き取り)/規模

- 漢字(書き取り)/無機質

- 漢字(書き取り)/裏側

- 漢字(書き取り)/明示

- 令和06年度(2024年度)

- 漢字(書き取り)/一挙一動

- 漢字(書き取り)/呼吸

- 漢字(書き取り)/退治

- 漢字(書き取り)/神聖

- 漢字(書き取り)/異質

- 令和05年度(2023年度)

- 漢字(書き取り)/目標

- 漢字(書き取り)/息苦しい

- 漢字(書き取り)/逆

- 漢字(書き取り)/耕す

- 令和04年度(2022年度)

- 漢字(書き取り)/平静

- 漢字(書き取り)/野次馬

- 漢字(書き取り)/満面

- 漢字(書き取り)/筋骨

- 令和03年度(2021年度)

- 漢字(書き取り)/試行錯誤

- 漢字(書き取り)/身を粉にする

- 漢字(書き取り)/大半

- 令和02年度(2020年度)

- 漢字(書き取り)/唱歌

- 漢字(書き取り)/由来

- 漢字(書き取り)/高官

- 漢字(書き取り)/美談

- 漢字(書き取り)/功

- 漢字(書き取り)/成語

- 漢字(書き取り)/側近

- 令和01年度(2019年度)

- 漢字(書き取り)/要求

- 漢字(書き取り)/定刻

- 漢字(書き取り)/済む

- 漢字(書き取り)/宣伝

小説問題+論理的文章(説明/随筆/論説)問題が典型の構成となっており、小説問題の難易度が高く設定され、小説が点差がつく問題となっていく

開成中学の国語入試は、小説問題と論理的文章(説明文、随筆、論説文など)の組み合わせが典型的な出題形式です。

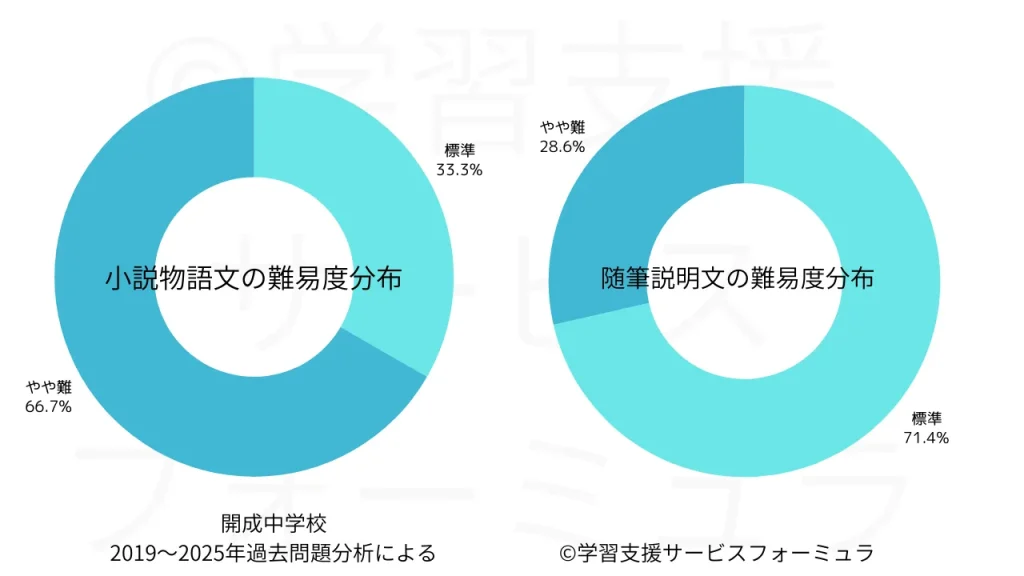

出題文ごとに難易度を測定すると、小説物語問題においては、「やや難」の難易度レベルの文章が60%以上を占めています。一方で、論理的文章(説明文、随筆、論説文など)においては、「やや難」の難易度レベルの文章が30%以下に留まります。

以上のことから、論理的文章(説明文、随筆、論説文など)の問題において点数をしっかりと稼ぎ、小説物語問題では標準レベルまでの問題を落とさず、守り切るということが大切です。

小説では、「スクールカースト」「貧困」「差別」「都会への羨望」「キャリアウーマンの苦悩」等、中学受験生男子と全く異なる立場の登場人物の心情を例年読み解かせている

開成中学の小説問題では、受験生である小学生男子とはかけ離れた、様々な立場や境遇にある登場人物の心情を読み解く力が試されます。

- 学生の身分序列であるスクールカースト

- 貧困

- 差別

- 都会への憧れ

- 社会で活躍する女性の葛藤

など、普段の生活では触れることのないような心情の機微を扱った問題が毎年出題されています。お子さんが経験したことのない世界であっても、文章に描かれている情報から登場人物の感情を丁寧に追いかける練習を積むことが、高得点への鍵となります。

論理的文章(説明/随筆/論説)問題では、「常識へのアンチテーゼ」「現代社会への問題提起」等、典型的なテーマの出題が目立ち、受験戦略上は得点源となる

開成中学の論理的文章では、「常識へのアンチテーゼ」や「現代社会への問題提起」といった典型テーマが出題されます。文章の構造や論理展開も典型的なものが多く、対策次第で確実に得点源にできる分野です。

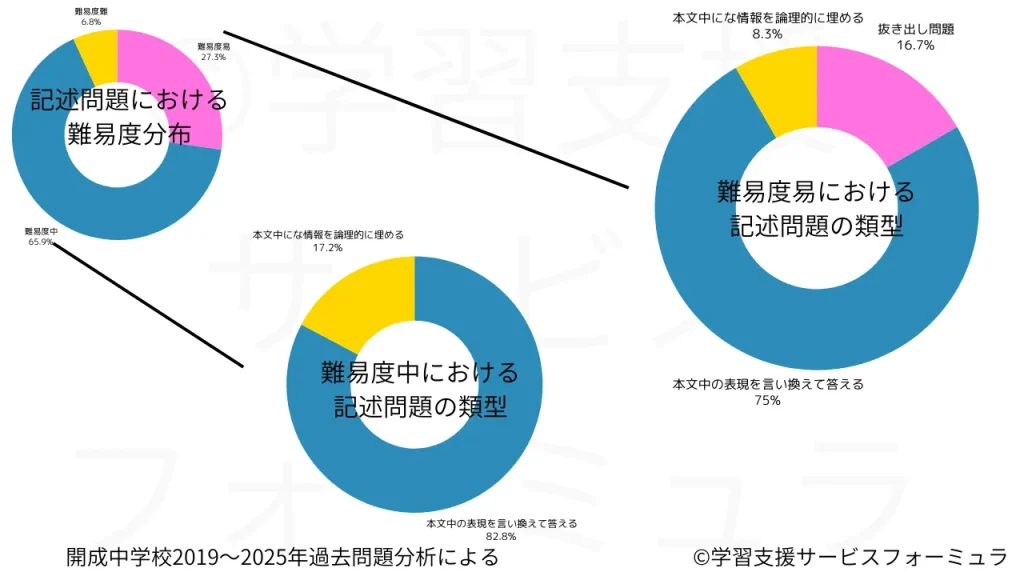

読解問題の難易度分布は、基本〜標準難易度の問題が90%以上を占め、難問奇問の出題は少ない

開成中学の国語の読解問題は、基本から標準レベルの問題が全体の90%以上を占めています。いわゆる難問や奇問と呼ばれるような、非常に解きにくい問題はほとんど出題されません。このことから、開成中学の国語入試は、特別な才能やひらめきを求めるのではなく、基礎的な読解力と論理的な思考力を着実に積み重ねてきた受験生が合格できることを示しています。

難しい問題ばかりに気を取られるのではなく、まずは基本レベルの問題を確実に正解できる力をつけることが重要です。

開成中学国語の読解問題の傾向

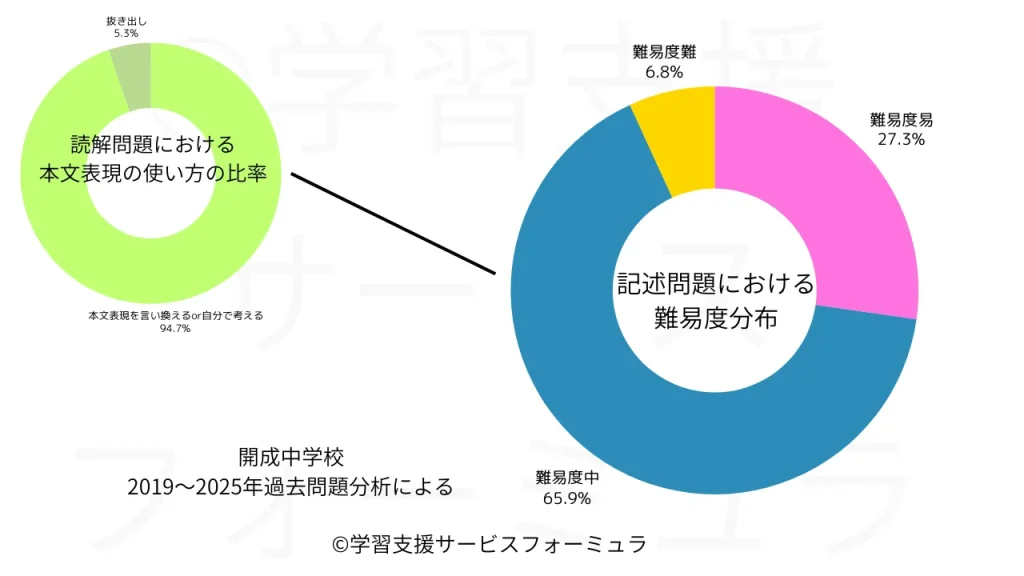

読解問題のうち約95%は記述問題で、残り約5%は抜き出し問題となっていて、選択肢問題は出題されない

開成中学の国語の読解問題は、およそ95%が記述問題であり、選択肢問題は全く出題されないという大きな特徴があります。残りの約5%は本文から該当箇所を抜き出す問題です。

自分の言葉で論理的に説明する力が強く求められていることがわかります。普段の学習から、なぜその答えになるのか、自分の言葉で説明する練習を繰り返すことが不可欠です。この圧倒的な記述問題の比重を理解し、早期から対策を始めることが合格への近道になります。

記述問題は「本文の表現を一般化したりまとめる」or「本文の情報から論理的に推測して書き上げる」ことが求められ、本文の表現を繋ぎ合わせて解答を作成できる簡単な記述問題は出題されない(真の記述力が求められる)

開成中学の記述問題では、本文中の表現を単に抜き出してつなぎ合わせるだけでは正解できません。

- 「本文の表現を一般化してまとめる力」

- 「本文の情報から論理的に推測して書き上げる力」

が求められます。本文の情報を深く理解した上で、自分なりの言葉で再構築する「真の記述力」が試されていることを意味します。

国語が苦手で嫌いになっている受験生は、抜き出し問題だけを解いたり、本文をコピペして繋ぎ合わせた解答を提出することが多々あります。意味内容を変えずに、本文の表現を一般化するという力は、開成中の記述問題の8割以上を占める割合で出題されています。時間をかけてトレーニングしていきましょう。

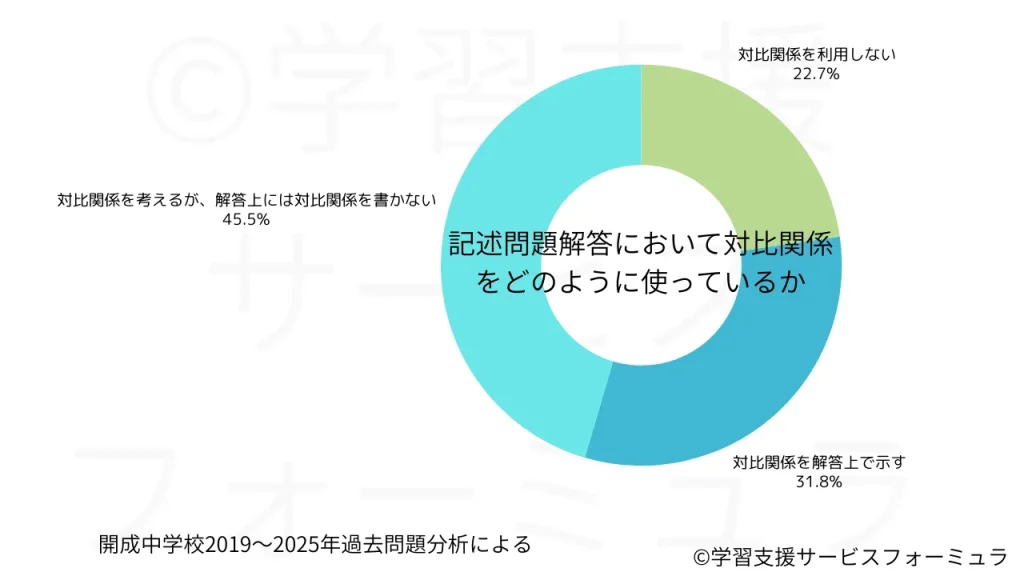

記述問題では、約77%の問題が解答作成過程で「対比関係」を考える必要がある

開成中学の国語の記述問題では、約77%の問題が、解答を作成する過程で「対比関係」を考える問題となっています。

- 解答する記述内で対比関係を示す問題:約31%

- 思考過程で対比を考えるが、解答上には対比関係を書かない問題:約45%

となっています。解答上に対比関係を書かない問題とは、文字数の制約や解答として結論のみ求められている場合です。ただいずれにせよ、対比関係を軸に解く問題が全体の70%以上を占めています。国語の読解問題は常に対比関係を意識する必要がありますが、それは開成中学でも例外ではありません。

開成中学国語の記述問題の対策

1.対比関係を軸に問題を解く習慣をつける

開成中学の問題に限りませんが、読解問題の多くは対比関係を軸に解いていくことが多いです。日頃から文章を読む際に、「何と何が対比されているか」を常に意識する習慣をつけましょう。例えば、筆者の意見と世間の一般的な意見、過去と現在、ある人物の考えと別の人物の考えなど、文章中に現れる様々な対比関係に線を引いたりメモをしたりして、視覚的に整理する訓練をすることが効果的です。この習慣をつけることで、問題の意図を正確に捉え、解答を作成できるようになります。過去問演習においても、対比関係を軸に問題を解く練習を徹底してください。

2.本文の表現を一般化してまとめる訓練を積む

開成中学の記述問題では、本文の表現をそのまま繋ぎ合わせて解答を作るという戦略が使えないように作られています。求められるのは、本文の内容を一般化してまとめる力です。例えば、筆者が具体的な例を挙げて主張している場合、それらの例が指し示す共通のテーマや概念を抽出し、簡潔な言葉で表現する訓練を積むことが大切です。普段から要約問題や記述問題に取り組む際には、「この文章全体で筆者は何を伝えたいのか」という問いを立て、客観的な言葉でまとめる練習を繰り返してください。

3.問われていることへの結論を明確にして、そこから修飾部分を付け足すという順番で解く

開成中学の記述問題は解答文字数が多くありません。解答の核となる内容を意識せずに文章を最初から書き始めると、何が言いたいのかわからない解答になったり、文字数が足りないという状況に陥りがちです。問題で問われていることに対する「結論」を軸に解答を作り上げる習慣をつけましょう。

開成中学国語の読解問題への対策

日頃の読解演習で本文中に「わからない」ことがあったら先生や親に聞く習慣をつける

中学受験の国語の文章問題において、文章中に登場する語彙や概念、あるいは登場人物の心情が小学生にとって理解できないことは日常茶飯事です。そのような場合、先生や保護者の方に質問する習慣をつけさせることが重要です。国語の読解力を発揮するためには、まず「文章内で書かれていることがわかる」というラインに立たなければなりません。文章中に登場する言葉やテーマは、「知っているか知らないか」という単純な話で解決しますので、どんどん大人に質問していきましょう。

心情を表す言葉を200語暗記しておく

開成中学の小説問題では、登場人物の複雑な心情を読み解く力が求められます。この力を養うためには、心情を表す言葉を豊富に知っておくことが非常に有効です。「嬉しさ」「悲しさ」「不安」「葛藤」「後悔」など、様々な感情を表す言葉を200語程度リストアップし、それぞれの意味を理解し、暗記しておくことをおすすめします。単に言葉を覚えるだけでなく、その言葉がどのような状況で使われるのか、どのようなニュアンスを持つのかまで理解を深めることが大切です。

読解問題は正解でも不正解でも「なぜ正解(不正解)か」を言葉で説明する習慣をつける

読解問題の演習は、ただ答え合わせをするだけでは不十分です。開成中学の合格を目指すには、正解した問題でも、なぜそれが正解なのかを言葉で説明する習慣をつけさせることが大切です。さらに、不正解だった問題については、なぜ間違えたのか、どこを読み違えたのかを具体的に分析し、次へと活かすことが重要です。

開成中の過去問を解き各文章のテーマをノートに整理する

開成中学の過去問を解く際は、単に問題を解いて点数を確認するだけでなく、出題された文章のテーマをノートに整理する習慣をつけましょう。例えば、「常識へのアンチテーゼ」「現代社会への問題提起」「多文化共生」など、文章が何を扱っているのかを簡潔にまとめておくのです。この作業を繰り返すことで、開成中学がどのようなテーマに関心を持っているのか、どのような文章を出題する傾向にあるのかが見えてきます。これにより、初見の文章でもテーマを素早く把握できるようになり、読解のスピードと精度を上げることができます。

開成中学国語の知識問題への対策

中学受験の標準的な漢字学習で十分に対応可能

開成中学の知識問題は、中学受験の標準的な漢字学習で十分に対応できます。特別な難易度の高い漢字や熟語を無理に暗記するよりも、標準レベルの漢字を確実に書き取りできるようにしておくことが大切です。普段の学習では、教科書や問題集に登場する漢字を丁寧に練習し、読みと書きの両方を完璧にマスターするようにしましょう。これにより、知識問題で確実に得点を稼ぎ、読解問題に備えることができます。

マニアックな知識問題を深めるのではなく、基本〜標準難易度の記述問題の訓練が大切

開成中学の国語の入試は、読解問題が合否を分けるため、マニアックな知識問題に時間をかけるのは得策ではありません。難易度の高い知識問題に深入りするよりも、基本から標準レベルの記述問題の訓練を徹底することに重点を置きましょう。記述問題の対策は、論理的思考力や表現力を養う上で非常に重要です。知識問題はあくまで得点源と捉え、読解力、特に記述力を高めるための学習時間を確保するようにしてください。

塾長 神泉

塾長 神泉私が主催する中学受験国語フォーカスラーニング講座では、記述の基礎的な思考パターンを徹底的にトレーニングしています。

開成中学の国語対策についてのよくある質問

Q.出題される文章のレベルは高いですか?

A.近年(2019年以降)ではいたづらに難しい文章を読み解かせる問題は出題されていません。その代わりに、小学生にも理解できるような、現代社会の課題や人間の感情の機微を描いた文章が選ばれる傾向にあります。ただし、文章自体の難易度が下がったわけではなく、文章を深く読み解く力、そしてそれを論理的に記述する力がより一層求められるようになっています。

Q.算数は得意ですが、国語が苦手で全く読める気配がなく、心配になっています。

A.大人が当たり前と思っていることも小学生男子にとっては当たり前ではありません。根気強く丁寧に教えていくことが大切です。国語が苦手な場合、大人が当たり前だと思っていることが、小学生のお子さんには理解できていないというケースが多々あります。

例えば、「本音と建前」の読解は、開成中学で頻繁に取り上げられます。大人にとって見れば、本音と建前は無意識に使い分けているコミュニケーションですが、小学生にとっては、当たり前ではありません。このような場合は、丁寧に解説をしてあげましょう。国語力がないのではなく、単に知らないということが問題なのです。

Q.開成に受かる子は天才ばかりですか?

A.日本最難関の進学校なので、天才がいないと言えば嘘になります。合格する子は、粘り強く堅実に勉強に向き合っていることは共通しています。開成中学の国語は、付け焼き刃の対策では通用しない深い読解力が求められるため、日々の地道な努力が不可欠です。お子さんが壁にぶつかった時でも、諦めずに努力を続けること、そしてその努力をサポートすることが、合格への道を開く鍵となります。

Q.過去問はいつから取り組むべきですか?

A.私(塾長神泉)の意見としては、小6春以降が良いと考えます。通常過去問演習は、小6の秋以降に行われます。ただし国語に関しては、未学習分野がないので、小6の春以降で十分取り組めます。小6以降の塾のテキストは、文章の難易度が異様に難しいといった形になり、良質なトレーニングがしづらくなってしまっています。開成の国語の難しさは、文章の難易度にあるわけではなく、短時間でロジカルに解答を記述できるかどうかなので、私の授業では、毎年小6春以降じっくりと過去問演習を繰り返しています。

開成中学の出題文の出典/テーマ/難易度データまとめ

令和07年度(2025年度)

大問1:随筆文「百年の子(古内一絵)」

- テーマ:子供への価値観を都合よく変えるのではなく、未来に向けて真剣に考える必要がある

- 文章難易度:4(やや難)

大問2:論説文「世界の適切な保存(永井玲衣)」

- テーマ:自分を削って相手の心に踏み込み、不完全な伝達の中から相手の思いを汲み取る

- 文章難易度:3(普通)

令和06年度(2024年度)

大問1:随筆文「時速250kmのシャトルが見える~トップアスリート16人の身体論~(佐々木正人)」

- テーマ:フィジカルハンディキャップという制約が、環境からアフォーダンスを引き出す

- 文章難易度:3(普通)

大問2:小説物語文「鵺の森(千早茜)」

- テーマ:禍々しさ、いびつさ、拒絶を乗り越え、生きる希望を見出す

- 文章難易度:3(普通)

令和05年度(2023年度)

大問1:随筆文「ひとの住処(隅研吾)」

- テーマ:効率化を追求した社会のひずみとしての心のゆとりの消滅

- 文章難易度:4(やや難)

大問2:小説物語文「終点のあの子(柚木麻子)」

- テーマ:才能や魅力において圧倒的に優位な相手と、劣等感を抱く自分との間に横たわる、埋めがたい隔絶

- 文章難易度:4(やや難)

令和04年度(2022年度)

小説物語文「おいしくて泣くとき(森沢明夫)」

- テーマ:食を通じて過去の記憶や大切な人との繋がりを再確認し、失った心を取り戻して再生していく

- 文章難易度:3(普通)

令和03年度(2021年度)

大問1:小説物語文「糸(最上一平)」

- テーマ:貧しさの中で感じた人としての小狡さ

- 文章難易度:4(やや難)

大問2:随筆文「非属の才能(山田玲司)」

- テーマ:常識的な生き方に埋没することの危険性

- 文章難易度:3(普通)

令和02年度(2020年度)

大問1:小説物語文「君たちは明日が世界(朝比奈あすか)」

- テーマ:クラス内での本音と建前を使い分けたコミュニケーション

- 文章難易度:4(やや難)

大問2:説明文「中国 虫の奇聞録(瀬川千秋)」

- テーマ:実証的に考えることの重要性

- 文章難易度:3(普通)

令和01年度(2019年度)

大問1:小説物語文「空は今日もスカイ(萩原浩)」

- テーマ:家出による心理的成長

- 文章難易度:4(やや難)

大問2:随筆文「うしろめたさの人類学(松村圭一郎)」

- テーマ:異文化交流から見出した現代社会批評

- 文章難易度:3(普通)

開成中国語の各年度の予想配点&目標点数&問題難易度まとめ

- 難易度A:最低得点率80%以上が求められる問題

- 難易度B:最低得点率50%以上が求められる問題

- 難易度C:最低得点率20%以上が求められる問題

- 目標点数/予想配点

令和07年度(2025年度)-難易度A:28.6%難易度B:71.4%難易度C:0.0%-目標点52点/配点85点

- 大問1問1-読解/記述難易度B 6/13点

- 大問1問2-読解/記述難易度B 7/13点

- 大問1問3-読解/記述難易度B 6/12点

- 大問2問1-知識/漢字(書取)難易度A 12/12点

- 大問2問2-読解/記述難易度A 9/12点

- 大問2問3-読解/記述難易度B 7/12点

- 大問2問4-読解/記述難易度B 5/11点

令和06年度(2024年度)-難易度A:50.0%難易度B:50.0%難易度C:0.0%-目標点53点/配点85点

- 大問1問1-読解/記述難易度A 10/10点

- 大問1問2-読解/記述難易度B 4/11点

- 大問1問3-読解/記述難易度B 4/11点

- 大問2問1-読解/記述難易度A 6/9点

- 大問2問2-読解/記述難易度A 7/10点

- 大問2問3-読解/記述難易度B 5/10点

- 大問2問4-読解/記述難易度B 5/12点

- 大問2問5-知識/漢字(書取)難易度A 12/12点

令和05年度(2023年度)-難易度A:50.0%難易度B:50.0%難易度C:0.0%-目標点53点/配点85点

- 大問1問1(1)知識/漢字(書取)難易度A 3/3点

- 大問1問1(2)知識/漢字(書取)難易度A 3/3点

- 大問1問1(3)知識/漢字(書取)難易度A 3/3点

- 大問1問1(4)知識/漢字(書取)難易度A 3/3点

- 大問1問2-読解/記述難易度B 6/11点

- 大問1問3-読解/記述難易度B 5/12点

- 大問2問1-読解/記述難易度B 6/12点

- 大問2問2-読解/記述難易度A 10/12点

- 大問2問3-読解/記述難易度B 6/12点

- 大問2問4-読解/記述難易度B 8/14点

令和04年度(2022年度)-難易度A:66.7%難易度B:16.7%難易度C:16.7%-目標点52点/配点85点

- 問1-知識/漢字(書取)難易度A 8/8点

- 問2-読解/記述難易度A 12/15点

- 問3-読解/記述難易度A 8/10点

- 問4-読解/記述難易度A 10/14点

- 問5-読解/記述難易度B 9/18点

- 問6-読解/記述難易度C 5/20点

令和03年度(2021年度)-難易度A:37.5%難易度B:50.0%難易度C:12.5%-目標点56点/配点85点

- 大問1問1-知識/語彙難易度A 4/4点

- 大問1問2-読解/記述難易度B 10/15点

- 大問1問3-読解/記述難易度B 8/15点

- 大問1問4-読解/記述難易度A 5/5点

- 大問1問5-読解/記述難易度C 5/15点

- 大問2問1-知識/漢字(書取)難易度A 9/9点

- 大問2問2-読解/記述難易度B 10/12点

- 大問2問3-読解/記述難易度B 5/10点

令和02年度(2020年度)-難易度A:25.0%難易度B:62.5%難易度C:12.5%-目標点49点/配点85点

- 大問1問1-読解/記述難易度B 8/10点

- 大問1問2-読解/記述難易度A 4/6点

- 大問1問3-読解/記述難易度B 4/10点

- 大問1問4-読解/記述難易度B 4/6点

- 大問1問5-読解/記述難易度C 2/10点

- 大問2問1-知識/漢字(書取)難易度A 9/21点

- 大問2問2-読解/記述難易度B 8/10点

- 大問2問3-読解/記述難易度B 10/12点

令和01年度(2019年度)-難易度A:37.5%難易度B:62.5%難易度C:0.0%-目標点53点/配点85点

- 大問1問1-読解/記述難易度A 6/8点

- 大問1問2-読解/記述難易度B 8/11点

- 大問1問3-読解/記述難易度B 5/10点

- 大問1問4-読解/記述難易度B 5/11点

- 大問2問1-知識/漢字(書取)難易度A 12/12点

- 大問2問2-読解/記述難易度A 8/11点

- 大問2問3-読解/記述難易度B 5/11点

- 大問2問4-読解/記述難易度B 4/11点

開成中の関連校の過去問分析情報まとめ

まとめ

ここまでご覧いただきありがとうございました。中学受験国語の勉強は小学生にとって高いハードルとなるかもしれません。一方で、母国語を論理的に操る能力をじっくり鍛えられるのは、実質的に高校生までです。近年では、英語が重視されますが、英語においても読解問題が配点の多くを占めるので、国語の早期学習の重要性はさらに高まっていると感じます。

私は、中学受験を通して、一生使える強固な国語力を養成することをモットーに授業を行ったり日々情報発信を行っています。

この記事を読んで

- 開成の国語についてよくわかった

- 開成の国語についてもっとこんなことが知りたい

- 開成以外のトピックでもこんなことが知りたい

と感じた方は、ぜひ、この記事のコメント欄(引用のデータに一部誤りがある等のコメントでも大丈夫です!)に、書き込んでください。私の情報発信の励みになります。私の個別指導では、開成に特化した個別レッスンも行っています。無料体験授業は、すべての方が受講いただけますので、お気軽にお問い合わせください。

当ブログでは受験勉強に関する様々な情報をプロ講師目線で発信しています。他の記事もぜひご覧ください。

中学受験の各科目の勉強&おすすめグッズまとめ

- 公立中高一貫校専門オーダーメイド作文添削塾

- 【2025年最新版】最強テキストまとめ~勉強法と厳選テキストを一挙紹介~

- 【厳選紹介】おすすめの勉強グッズ

- 【完全版】勉強法紹介

- 【息抜き】コンテンツ

中学受験国語に関する記事一覧

有名中学校国語過去問に関する記事一覧

公立中高一貫校の作文対策に関する記事一覧

中高一貫校のデータに関する記事一覧

【おまけ】開成中学校文化祭 2025 開成祭レポ

開成祭2025 レポートまとめ

- 土曜日午前中が混まないで楽しめるのでおすすめ

- 西日暮里駅を降りれば在校生が立って案内してくれているので、地図アプリ不要

- 公式情報だと学祭は午前09時00分から開始となっているが、09時前から中に入ることはでき、割と空いている状態で探索できる

- 開成ツアー(学生が30分くらいで校内を案内してくれるツアー)の予約を最初にしておくのがおすすめ

- 入口でもらえるパンフレットは一人一部のみなので無くさないように注意

- 男子トイレは豊富にありそうでしたが女子トイレはそんなに数がない印象

- 講演会はチケット制なので、聞きたい場合は事前にゲットするのがおすすめ

2025年09月20日 午前08時40分ごろ、西日暮里駅から、開成学園へ。人波にのっていけば自ずと到着しますので、地図アプリは不要です。エルカミノと早稲アカの方がチラシを配っておりました。サピはみかけませんでしたが、ピーク時になると現れるのかもしれません。塾からすれば開成志望の小学生は逃したくないお客さんであることがうかがえます。チラシはもらっていないのでわからないのですが、文化祭でもらったチラシ限定の割引とかあるのかもしれません。

開成学園前の有名なサンドイッチ専門店「ポポー」。いつも行列ができているみたいですが、文化祭当日はかなり長蛇の列になっていました。文化祭前に買えたらいいなという淡い期待は叶えられませんでした。現金のみらしいので並ぶ方は気を付けてください。

正門です。みんなここで記念撮影しています。学園祭にきている人の9割は親子連れで、残り1割が他校の学生という感じでした。土曜午前なので、学生は土曜授業や部活があってこられないのかと思います。受験生ご家族で空いている状態で校内を見学したい方は土曜午前がねらい目です。おそらく、土曜午後や日曜昼以降は、他校学生が増えて、混雑がピークになるのではないかと推測されます。

正門前の広場です。「Kaisei Festival」の垂れ幕も見えるので、写真撮影スポットですね。写真右側の階段をのぼって校舎に入っていく形になります。写真左奥にはステージがありまして、在校生のインタビューなどが催されておりました。学校生活の様子を聞けるのでおすすめです。高校数学を大学数学の考え方を使って解いているという話が印象的でした。

A会場が高校の校舎でB会場が中学の校舎になっています。掃除は中高生一緒でやると在校生がお話していました。

入口でもらえるパンフレット。配布は一人一部らしいので、なくさないように注意しましょう。

在校生が校内を案内してくれるツアーです。所要時間30分くらいで案内付きで校内を周れます。写真をとったのは09時30分くらいでしたが、向こう一時間は満席になっていました。確実に参加したい方は、校内に入ったらすぐツアーの予約をするのがおすすめです。

フルバスケコートが三面あるのでかなり広い体育館でした。

人工芝のグラウンドです。体育館やテニスコートも別にあるので、広々運動できそうです。

横断幕とクラスTシャツ?が飾られていました。このあたりで迷子になり在校生に道を聞いたところ、非常に親切に教えてくれました。

焼きそばやパン、大判焼きが売っていました。焼きそばは抽選制(?)って書いてあったので、在庫は少ないのかもしれません。キャッシュレス決済も一部対応していみたいです。