この記事書いた人「神泉忍」について

- 慶應義塾大学総合政策学部卒

- 2013年から10年以上中学受験指導に携わる

- 2017年からは、オンライン指導とオフライン指導を並行して実施する私塾を開設

- 国語と作文指導が専門

- YouTubeで受験関連の情報を発信中

- 中高一貫校専門作文添削塾を運営中

- 事業会社にてWEBマーケティング領域業務にも従事

- 当サイトではアフィリエイトプログラムを使用しています

小学生のお子様の国語、特に「文法」の学習で悩んでいませんか?「主語・述語って何?」「助詞の使い分けが分からない」など、複雑なルールが多く、教え方に困ることもあるかもしれません。

しかし、国語文法は文章を正確に読み解き、自分の考えを表現するための大切な土台です。つまずきやすいポイントを理解し、適切な方法で学ばないと、苦手意識が大きくなってしまう可能性があります。

この記事の著者、神泉忍は、2013年から10年以上中学受験指導に携わり、オンライン・オフラインの私塾でこれまで600人以上の生徒をサポートしてきました。プロの講師として、日々教育情報を発信しています。

この記事では、

- 小学生が国語文法を学ぶべき理由

- 子どもたちがつまずきやすいポイント

- レベル別の具体的な学習ステップ

- 目的別のおすすめテキスト

- 無料の学習プリントサイト

などを詳しく解説します。この記事を読めば、お子様に合った国語文法の学習法が見つかり、苦手克服から得意分野へ、そして中学受験対策まで、具体的な道筋を描くことができます。

この記事を参考にして、お子様の国語力アップに向けた効果的な学習を始めましょう。

この記事でわかること

- 小学生が国語文法をマスターすべき理由

- 国語文法の勉強法ステップ

- 小学生が国語文法を学ぶための厳選テキスト

小学生が「国語文法」をマスターすべき3つの理由

長文読解や記述問題の基礎となるため

複雑な長文の内容を正確に読み解くためには、文の構造を正しく理解する力が必要です。主語と述語の関係、修飾語がどの言葉を詳しく説明しているのかなどを瞬時に把握できなければ、筆者の意図を誤って解釈してしまう可能性があります。文法力は、いわば文章を読むための”地図”のようなものであり、正確な読解には欠かせません。 また、記述問題で自分の考えを論理的かつ分かりやすく表現する際にも、文法に基づいた正しい文章構成能力が求められます。

英語や古文に応用が利くため

国語文法の学習は、日本語の構造を深く理解することにつながります。この理解は、他の言語を学ぶ際にも大きな助けとなります。例えば、英語の学習では、主語や動詞、目的語といった文の要素を意識することが重要ですが、これは国語文法で学ぶ文の成分の考え方と共通する部分が多くあります。 また、中学校以降で学習する古文では、現代語とは異なる助動詞や助詞の用法が登場します。小学生のうちに国語文法をしっかり学んでおくことで、これらの違いをスムーズに理解し、古文読解の基礎を築くことができます。このように、国語文法の知識は、将来的な言語学習全般において応用が利く土台となるのです。

中学生以降は他分野の勉強で忙しくなるため

小学校で学ぶ内容は、中学校以降の学習の基礎となります。特に国語文法は、文章を正確に読み解き、論理的に表現するための基盤です。中学校に進学すると、学習する教科が増え、内容もより専門的になります。英語や数学など、積み重ねが重要な教科に多くの時間を割く必要が出てくるでしょう。 さらに、部活動や学校行事なども始まり、小学生の頃と比べて学習に充てられる時間は限られてきます。比較的時間に余裕のある小学生のうちに、国語文法の基礎を固めておくことが、中学校以降の学習をスムーズに進める上で非常に有効です。早めに文法を習得しておけば、中学校では読解や記述など、より応用的な学習に集中できます。

小学生が国語文法でつまずきやすいポイント

多くの小学生が国語文法の学習で壁にぶつかります。その原因を知ることは、適切なサポートを提供するための第一歩です。「うちの子だけができないのでは?」と心配になる必要はありません。多くの子どもたちが共通してつまずきやすいポイントを理解し、お子様の状況に合わせて対策を考えていきましょう。

ルールが抽象的でイメージしにくい

「主語」「述語」「修飾語」「品詞」といった文法用語は、小学生にとっては非常に抽象的で、具体的なイメージを持ちにくいものです。算数の計算のように明確な答えがあるわけではなく、目に見えない「文のルール」を理解する必要があるため、難しく感じてしまう子が多いのです。特に低学年のうちは、具体的な物事と文法用語を結びつけるのが難しく、学習への抵抗感につながることがあります。

日常会話との違いに戸惑いやすい

普段何気なく使っている日本語と、文法で説明されるルールとの間にギャップを感じ、混乱してしまうことがあります。例えば、会話では主語を省略することが多いですが、文法学習では主語を意識する必要があります。また、「は」と「が」の使い分けなど、感覚的に使っている言葉のルールを改めて学ぶことに難しさを感じる子もいます。普段の言葉遣いと学習内容の接続がうまくいかないと、文法は「面倒なもの」と捉えられがちです。

学習の「面白さ」を感じにくい

文法学習は、漢字の書き取りや計算問題のように、目に見える達成感を得にくい側面があります。ルールを覚えたり、文を分解したりする作業が単調に感じられ、「何のために勉強するのだろう?」と疑問を持ってしまう子も少なくありません。学習の目的や面白さを見いだせないと、モチベーションを維持することが難しくなります。 保護者の方が学習の意義を伝えたり、楽しい要素を取り入れたりする工夫が求められます。

塾長 神泉

塾長 神泉小学生の場合、簡単なテキストから入り、点数が着実に上がっていく喜びを実感してもらうことが継続のコツです!

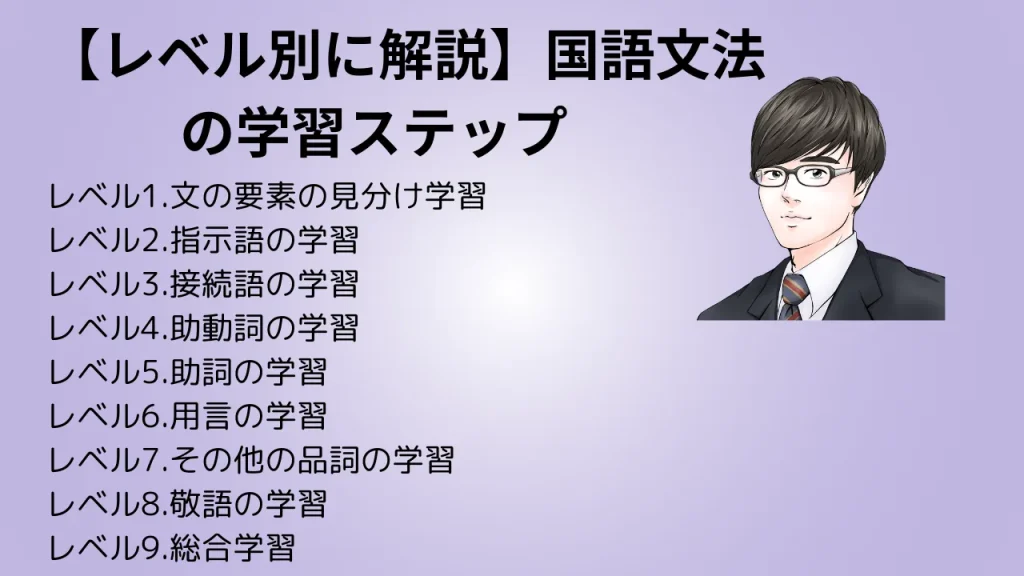

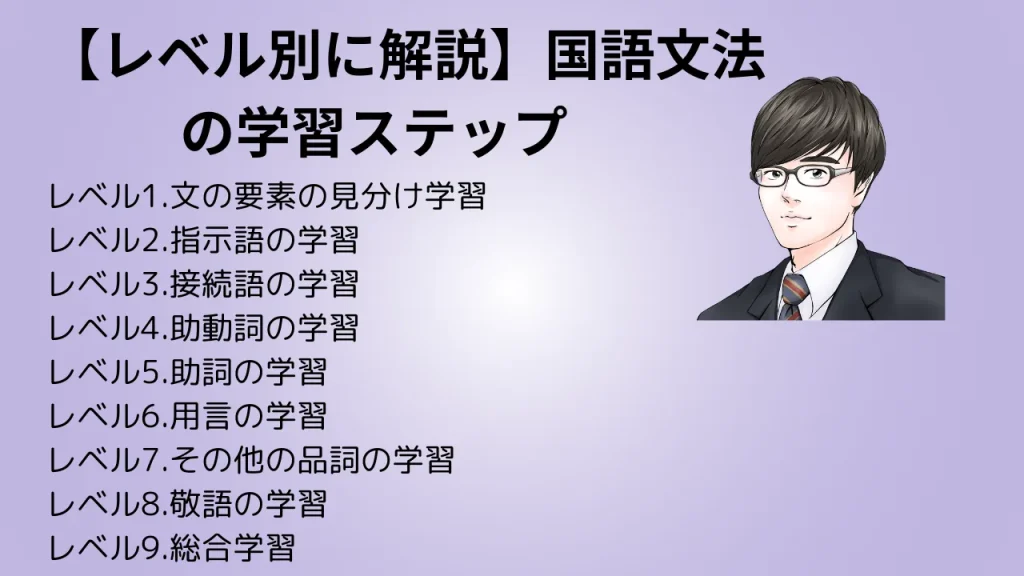

【レベル別に解説】国語文法の学習ステップ

さあ、いよいよご家庭での文法学習をスタートしましょう。しかし、意気込みすぎて空回りしてしまっては元も子もありません。ここでは、お子様がスムーズに文法学習に入っていけるような始め方のコツと、学習を進める上での注意点についてお伝えします。無理なく、楽しく学習を進めるためのヒントが満載です。

【レベル別に解説】国語文法の学習ステップまとめ

- レベル1.文の要素の見分け学習

- レベル2.指示語の学習

- レベル3.接続語の学習

- レベル4.助動詞の学習

- レベル5.助詞の学習

- レベル6.用言の学習

- レベル7.その他の品詞の学習

- レベル8.敬語の学習

- レベル9.総合学習

レベル1.文の要素の見分け学習

国語文法学習の第一歩は、文がどのような要素で成り立っているかを理解することです。文を構成する主な要素には、以下のようなものがあります。

- 主語: 「何が(誰が)」にあたる部分

- 述語: 「どうする」「どんなだ」「なんだ」にあたる部分

- 修飾語: 主語や述語などを詳しく説明する部分

これらの文の基本的な要素を見分ける力を養うことが、正確な読解と表現の基礎となります。簡単な例文を使って、主語・述語・修飾語を探す練習から始めましょう。

レベル2.指示語の学習

文章を読む上で、「これ」「それ」「あれ」「どれ」といった指示語が何を指しているかを正確に把握することは非常に重要です。指示語は、前に述べられた内容や、文脈から判断できる特定の事柄を指し示します。指示語が指す内容を取り違えると、文章全体の意味を誤って解釈してしまう可能性があります。特に長文読解においては、指示語の正確な理解が不可欠です。どの言葉や内容を指しているのか、文章を注意深く読み返し、前後関係から判断する練習を繰り返しましょう。この練習は、論理的な思考力を養うことにもつながります。

レベル3.接続語の学習

文と文、あるいは段落と段落の関係性を示すのが接続語の役割です。

- 【順接】だから/それで/すると/したがって/ゆえに

- 【逆接】しかし/でも/ところが/けれども/それなのに

- 【並列・累加】また/そして/それから/さらに/おまけに

- 【選択】または/あるいは/もしくは

- 【転換】さて/ところで/では

これらの接続語の意味を正しく理解することで、文章全体の論理的な流れを掴むことができます。筆者が次に何を述べようとしているのか、前後の文脈がどのように繋がっているのかを予測する手がかりとなるのが接続語です。様々な接続語が使われている文章を読み、その働きを確認する練習が効果的です。

レベル4.助動詞の学習

助動詞は、動詞や形容詞などの用言について、様々な意味を付け加える働きをします。助動詞には、以下のような様々な種類と働きがあります。

- れる・られる: 受身・可能・自発・尊敬

- せる・させる: 使役

- ない: 打消

- う・よう: 推量・意志・勧誘

- ます: 丁寧

- た(だ): 過去・完了・存続・確認

それぞれの助動詞が持つ意味や、接続する語形(未然形、連用形など)、活用を正確に覚えることが重要です。助動詞を理解することで、文末のニュアンスや話し手の意図などをより深く読み取ることができるようになります。最初は種類が多く大変かもしれませんが、一つひとつ丁寧に確認していくことが大切です。

レベル5.助詞の学習

助詞は、主に名詞などについて、その語と他の語との関係を示したり、様々な意味を添えたりする付属語です。助詞には、主に以下のような種類があります。

- 格助詞: 「が」「の」「を」「に」「へ」「と」「より」「から」「で」「や」など。文の中での語の関係性を示します。

- 副助詞: 「は」「も」「こそ」「さえ」「でも」「しか」「ばかり」など。様々な意味を添えます。

- 終助詞: 「か」「ね」「よ」「な」など。文末について疑問や感動などの意味を表します。

- 接続助詞: 「と」「ながら」「ても」「ので」「のに」など。文と文をつなぎます。

これらの助詞の働きを正確に理解することは、文の構造を把握し、内容を正しく解釈するために不可欠です。例文の中で助詞がどのような役割を果たしているかを確認する練習をしましょう。

レベル6.用言の学習

用言とは、文の中で主に述語になることができ、活用を持つ品詞のことです。以下の3種類があります。

- 動詞: 動作や存在を表します(例:「走る」「ある」)。言い切りの形がウ段の音で終わります。

- 形容詞: 物事の性質や状態を表します(例:「美しい」「高い」)。言い切りの形が「い」で終わります。

- 形容動詞: 物事の性質や状態を表します(例:「静かだ」「親切だ」)。言い切りの形が「だ」または「です」で終わります。

それぞれの用言の種類、意味、そして活用の仕方を正確に理解することが、文法学習の重要な柱となります。特に活用の規則を覚えることは、正確な日本語を使う上で欠かせません。様々な文に触れ、用言の活用形を見分ける練習を積むことが大切です。

レベル7.その他の品詞の学習

国語の品詞には、用言(動詞・形容詞・形容動詞)以外にも様々な種類があります。用言以外にも、文を構成する重要な品詞があります。

- 名詞: 物事の名前を表します(例:「犬」「学校」「友情」)。

- 代名詞: 名詞の代わりに人や物事を指します(例:「私」「これ」「あそこ」)。

- 副詞: 主に用言(動詞、形容詞、形容動詞)を修飾します(例:「ゆっくり」「とても」「もっと」)。

- 連体詞: 主に名詞を修飾します(例:「この」「大きな」「あらゆる」)。

- 接続詞: 文や語句をつなぎます(例:「そして」「しかし」「だから」)。

- 感動詞: 感動や呼びかけ、応答を表します(例:「ああ」「もしもし」「はい」)。

これらの品詞の特徴と働きを理解することで、文の構造をより細かく分析し、多様な表現を使いこなすことができるようになります。単語がどの品詞に分類されるのかを見分ける練習を通して、語彙力と文法知識を同時に高めていきましょう。

レベル8.敬語の学習

敬語は、相手や話題になっている人物に対する敬意を表すための言葉遣いです。敬語には、主に以下の3つの種類があります。

- 尊敬語: 相手や話題の人物を高めて敬意を表します(例:「いらっしゃる」「おっしゃる」)。

- 謙譲語: 自分や身内をへりくだることで、相手への敬意を表します(例:「伺う」「申し上げる」)。

- 丁寧語: 聞き手に対して丁寧に表現します(例:「です」「ます」)。

それぞれの敬語の種類と、どのような場面で、誰に対して使うべきかを正しく理解することが重要です。適切な敬語を使うことは、円滑な人間関係を築く上で欠かせない社会的なスキルです。特に、目上の人とのコミュニケーションや、改まった場面での言葉遣いとして必要になります。具体的な場面を想定しながら、正しい敬語の使い方を練習しましょう。

レベル9.総合学習

レベル1からレベル7までで学んだ文法の知識を、実際の文章の中で総合的に活用する段階です。これまでに習得した、文の要素、品詞、助詞、助動詞、敬語などの知識を総動員して、文章の構造を正確に分析し、内容を深く理解することを目指します。 また、自分で文章を作成する際にも、文法的に正しいだけでなく、より効果的で分かりやすい表現を選ぶ力を養います。様々なジャンルの文章を読んだり、作文や要約に取り組んだりすることを通して、文法知識を実践的なスキルへと高めていきます。この段階での学習が、国語力全体の向上に直結します。

【国語が苦手!】最低限レベル1までできればOKな理由

国語に苦手意識があるお子様にとって、最初から難しい文法用語に取り組むのは負担が大きいかもしれません。レベル1で学ぶ「文の要素の見分け」は、文章を理解する上での最も基本的な土台です。 まず、文の基本的な構造である主語と述語を理解することが、文章読解の出発点です。 これにより、「誰が・何が」「どうした・どんなだ」という文の骨格を捉えることができます。 修飾語まで見分けられるようになると、より詳しく内容を把握できます。まずはこのレベル1を確実にクリアすることを目指し、簡単な文から練習を始めましょう。焦らず、少しずつ成功体験を積み重ねることが、苦手意識を克服する近道です。

【中学受験をする場合】最低限レベル3までできればOKな理由

中学受験の国語では、長文読解問題が合否を分ける重要なポイントになります。複雑な文章の内容を正確に把握するためには、文法的な基礎知識が欠かせません。 レベル1の「文の要素」、レベル2の「指示語」に加え、レベル3の「接続語」まで理解していることが望ましいです。中学受験の国語では、長文を正確に読み解く力が求められます。 特に接続語は、文と文、段落と段落の関係性を示し、文章の論理的な流れを掴む上で非常に重要です。「しかし」「だから」といった接続語の働きを理解することで、筆者の主張や要点を効率的に読み取ることが可能になります。レベル3までの知識があれば、受験レベルの読解問題に対応するための基礎が身についていると言えるでしょう。

【文法を今後得意にしたい場合】短期間でレベル9まで一気にやるべき理由

国語文法を深く理解し、得意分野にしたいと考えるなら、断片的な学習ではなく、体系的に学ぶことが効果的です。文法の各項目は、それぞれが独立しているわけではなく、相互に深く関連しあっています。例えば、助詞や助動詞の正しい使い方をマスターするには、用言の活用についての知識が不可欠です。 国語文法を得意分野にするためには、各項目をバラバラに学ぶのではなく、体系的に理解することが重要です。 短期間でレベル9の総合学習まで一気に進めることで、個々の知識が繋がり、文法全体の構造を俯瞰的に捉えられるようになります。これにより、知識が定着しやすくなるだけでなく、読解や作文といった実践的な場面で文法知識を応用する力も飛躍的に向上し、国語力全体の底上げが期待できます。

【レベル別】国語文法を学べる厳選テキスト紹介!!

初心者から気軽に取り組める厳選文法ドリル

言葉と文法にぐーんと強くなるシリーズ

「言葉と文法にぐーんと強くなる」シリーズは文法の他にも対義語や類義語なども含めて演習可能です。初心者でも取り組みやすく毎日続けられるようになっています。

【中学受験組】国語が苦手で最低限取り組みたい場合の厳選文法ドリル

くもんのにがてたいじドリル

中学入試 効率的問題集(語句・文法)

中学受験では最低限「文の要素の見分け」「接続語」「指示語」「敬語」をマスターしておきましょう。それらをマスターするための厳選テキストです。

【中学受験組】国語を得意にして難関校に挑みたい場合の厳選文法ドリル

文の組み立て特訓 主語・述語専科

文の組み立て特訓 修飾/被修飾語専科

文の組み立て特訓 指示語の特訓 上

文の組み立て特訓 指示語の特訓 下

文の組み立て特訓 敬語の特訓

できた!中学国語 文法

どんな学校にも対応できる文法知識を身につけるためのメニューです。「できた!中学国語 文法」は公立中学生向けのテキストですが、総合的に文法を鍛えられます。

無料で国語の文法学習ができるサイトまとめ

①ちびむすドリル

小学生〜中学生の各科目の学習分野ごとに無料の演習プリントをDLできます。小学生の国語文法についてのページはこちらです。

②個別指導WASEI

小学生〜中学生の各科目の学習分野ごとに無料の演習プリントをDLできます。小学生の国語文法についてのページはこちらです。

③ポテスクプリント

小学生〜中学生の各科目の学習分野ごとに無料の演習プリントをDLできます。小学生の国語文法についてのページはこちらです。ただ、中学生向けの文法プリントになっているので、前者2つのサイトに比べて難易度の高めになっています。

無料プリントとテキストはどっちがいい?違いを解説

①十分な解説がついているかいなかの違い

国語文法の学習教材を選ぶ際、解説の詳しさは重要なポイントです。市販されているテキストの多くは、文法の規則や用法について、丁寧な解説が付いています。具体的な例文や図解なども豊富で、つまずきやすい箇所を重点的に説明しているものもあります。 一方、インターネット上で無料で提供されているプリント教材は、問題演習が中心で、解説は簡潔にまとめられている場合が多いです。じっくりと解説を読み込み、根本から理解を深めたい場合は、テキストの方が適しているといえるでしょう。無料プリントは、基本的な知識がある程度身についてからの演習用として活用するのが効果的です。

②体系的学習ができるかできないかの違い

国語文法は、一つひとつの知識を積み重ねていくことで、全体の理解が深まる分野です。市販のテキストは、学習する順序が考慮されており、基礎から応用へと段階的に、そして体系的に学べるように構成されているのが一般的です。文の要素から品詞、活用、敬語へと、無理なくステップアップできるよう工夫されています。 対して無料プリントは、特定の単元(例えば「助詞」や「形容詞の活用」など)に特化したものが多く見られます。文法全体を網羅的に、順序立てて学習したい場合は、テキストを使用する方が効率的です。無料プリントは、苦手な単元をピンポイントで補強したい場合などに役立ちます。

③広告を見るか見ないかの違い

無料プリント教材は、多くの場合、ウェブサイト上で提供されています。これらのサイトは、広告収入によって運営されていることが一般的です。そのため、学習中に画面上に広告が表示されることがあります。お子さんによっては、広告が気になって学習に集中できない可能性も考えられます。 一方、市販のテキストは購入費用がかかりますが、学習中に広告が表示されることはありません。学習環境として、静かで集中できる状態を重視したい場合は、広告のないテキストの方が適しています。どちらを選ぶかは、費用面と学習環境のどちらを優先するかによって判断すると良いでしょう。

結論:こだわりたいなら「テキスト」一択

無料プリントにも手軽さや特定の単元の反復練習に適しているといったメリットはありますが、国語文法を本格的に、そして効率的に学習したいと考えるなら、テキストを選ぶのが合理的です。テキストには、詳しい解説、体系的な構成、そして広告のない集中できる学習環境という、無料プリントにはない利点があります。 特に、文法の基礎からしっかりと理解を深めたい場合や、中学受験などで高いレベルの文法知識が求められる場合には、質の高いテキストへの投資は有効です。もちろん、テキストで学んだ内容の定着度を確認するために無料プリントを活用するなど、両者をうまく組み合わせることも効果的な学習方法といえるでしょう。

かけ合わせれば最強!おすすめの語彙テキストまとめ

文法の知識と組み合わせて「語彙」を学習するのがおすすめです。知っている「語彙」の幅を広げることにより読解できる文章の難易度を高めていけます。

- 通常の小学生の場合

- 中学受験をする場合

2つのケースに分けておすすめのテキストを紹介していきます。

小学生の語彙力アップ 基礎練習ドリル1200!

「伝える力」が伸びる! 12歳までに知っておきたい語彙力図鑑

中学受験国語の必須語彙2800

中学受験国語の必須語彙ドリル A(基礎レベル)

中学受験国語の必須語彙ドリル B/C(標準/ハイレベル)

まとめ

この記事では、小学生の国語文法学習の重要性から、つまずきやすいポイント、そしてレベル別の具体的な学習ステップまで詳しく解説してきました。苦手克服、中学受験対策、さらには得意分野にしたい場合など、お子様の目標に合わせた学習レベルの目安や、おすすめのテキスト、無料プリントサイトもご紹介しました。本格的な学習にはテキストが、語彙力との組み合わせ学習も効果的です。ぜひこの記事を参考に、お子様に最適な学習法を見つけ、国語力アップへの一歩を踏み出しましょう。

当ブログでは受験勉強に関する様々な情報をプロ講師目線で発信しています。他の記事もぜひご覧ください。

中学受験の各科目の勉強&おすすめグッズまとめ

- 公立中高一貫校専門オーダーメイド作文添削塾

- 【2025年最新版】最強テキストまとめ~勉強法と厳選テキストを一挙紹介~

- 【厳選紹介】おすすめの勉強グッズ

- 【完全版】勉強法紹介

- 【息抜き】コンテンツ

中学受験国語に関する記事一覧

有名中学校国語過去問に関する記事一覧

公立中高一貫校の作文対策に関する記事一覧

中高一貫校のデータに関する記事一覧

小学生のうちに国語文法を学ぶことが大切なのはなぜですか?

国語文法は、長文を正確に読み解き、記述問題で自分の考えを表現するための基礎となるからです。また、英語や古文の学習にも役立ち、中学以降の学習負担を軽減できるため重要です。

小学生が国語文法の学習でつまずきやすいのはなぜですか?

文法用語が抽象的でイメージしにくい点、普段使う言葉との違いに戸惑う点、学習の面白さを感じにくい点が挙げられます。目に見えないルールを理解する必要があるため難しく感じることがあります。

国語文法の学習は、まず何から始めるのがおすすめですか?

まずはレベル1の「文の要素の見分け学習」から始めるのがおすすめです。文の基本構造である「主語」と「述語」を見分ける練習から始め、文章理解の基礎を固めましょう。

中学受験の国語対策として、文法は最低限どこまで学習すればよいですか?

最低限レベル3の「接続語」まで学習することが望ましいです。文の要素、指示語、接続語を理解することで、長文読解問題に対応するための基礎力が身につき、筆者の主張を効率的に読み取れます。

国語文法の学習には無料プリントと市販テキスト、どちらを使うのがおすすめですか?

本格的に学ぶならテキストがおすすめです。詳しい解説があり体系的に学べ、広告もないため集中できます。無料プリントは手軽ですが解説が少なく、特定の単元の補強や演習に向いています。