この記事書いた人「神泉忍」について

- 慶應義塾大学総合政策学部卒

- 2013年から10年以上中学受験指導に携わる

- 2017年からは、オンライン指導とオフライン指導を並行して実施する私塾を開設

- 国語と作文指導が専門

- YouTubeで受験関連の情報を発信中

- 中高一貫校専門作文添削塾を運営中

- 事業会社にてWEBマーケティング領域業務にも従事

- 当サイトではアフィリエイトプログラムを使用しています

筑波大学附属駒場中の国語の入試問題の傾向と対策

筑波大学附属駒場中学校、通称「筑駒(つくこま)」は、全国最難関の中学校の1つです。

「筑駒の国語過去問を見たけど、大人でも難しいと感じてしまった」

「筑駒を目指して過去問演習をしているけど、全く歯が立たなくて困っている」

「筑駒を併願で受験する予定だからどのような対策が必要なのかを知りたい」

といった保護者様のお悩みに中学受験国語プロ講師の神泉忍(かみいずみしのぶ)がお答えします。この記事を読むことで、

- 筑駒の国語の傾向と対策

- 筑駒の国語で合格点を取るための最適アプローチ

が明確にわかるようになります。

当ブログでは、中学受験の傾向と対策について他塾以上に精度の高い分析を日々行っています。

ちなみにこういった高精度な過去問分析を元に、筑駒中の過去問をマンツーマンで添削指導できるサービスも展開しております。無料体験授業をいつでもお申し込み可能ですので、下記の公式無料相談バナーからご連絡ください。

筑駒中国語対策の結論まとめ

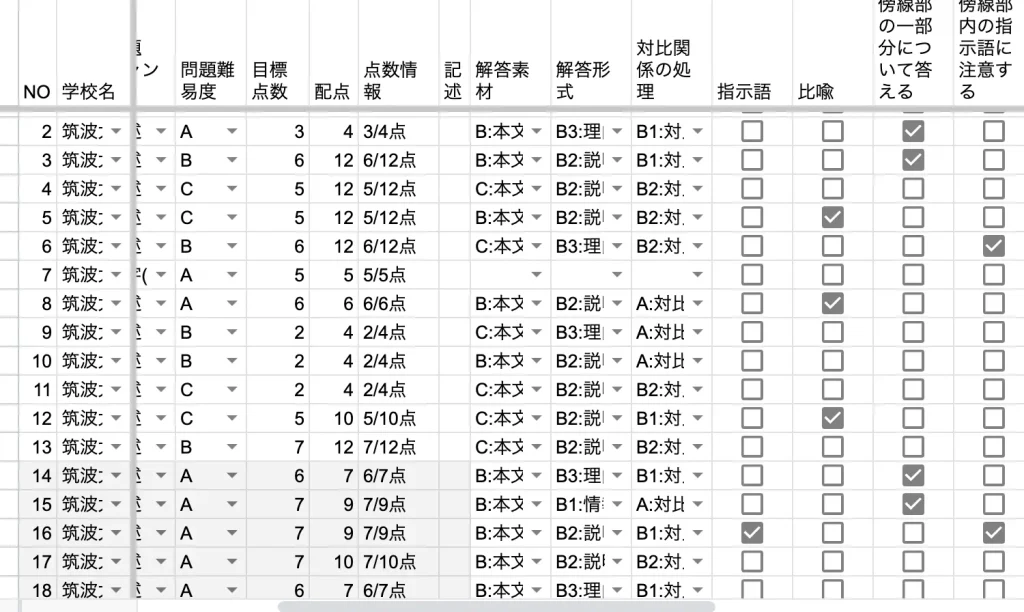

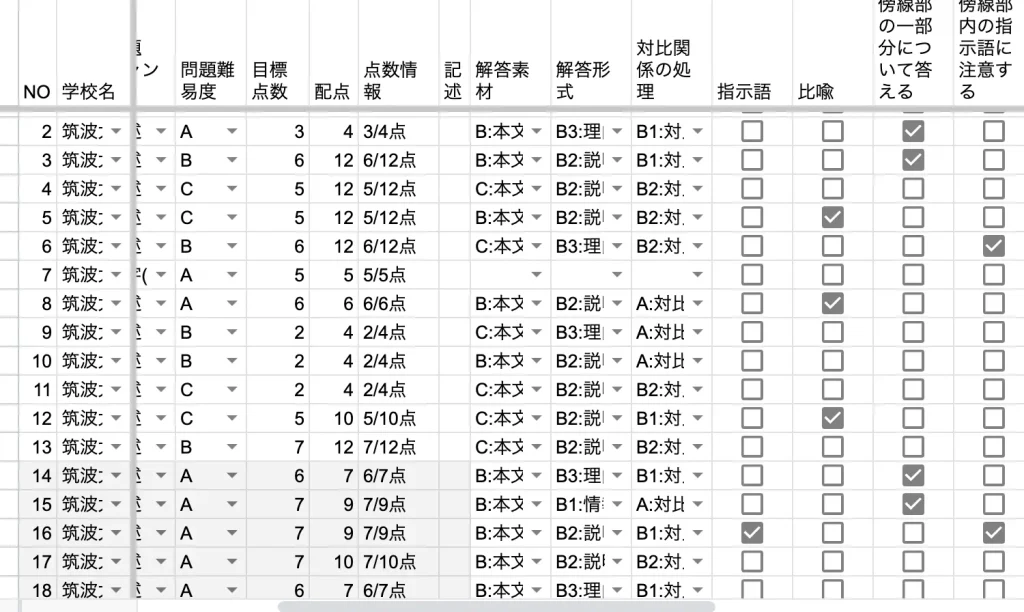

- 筑駒中の国語は、全体の9割以上が読解問題で構成されている

- 漢字や文法などの知識問題や選択肢問題も出題されるが、比率は非常に少なく難易度が低いため、確実に得点する

- 詩の問題が毎年必ず出題され、難易度が高く、論理的に行間を読み解く力が求められる

- 記述問題が中心となっており、本文の表現をそのまま使うのではなく、一般化・具体化する力が試される

- 本文に書かれていない情報を、論理的に推測して記述させる問題が非常に多く、中学受験国語では最高難易度となっている

- 高難度の記述問題で満点を狙うのではなく、部分点を確実に取りにいくことが重要

- 高難度な問題に時間をかけすぎず、本文の言い換えで解ける標準的な記述問題で確実に得点することが合格への基盤となる

読解問題の傾向

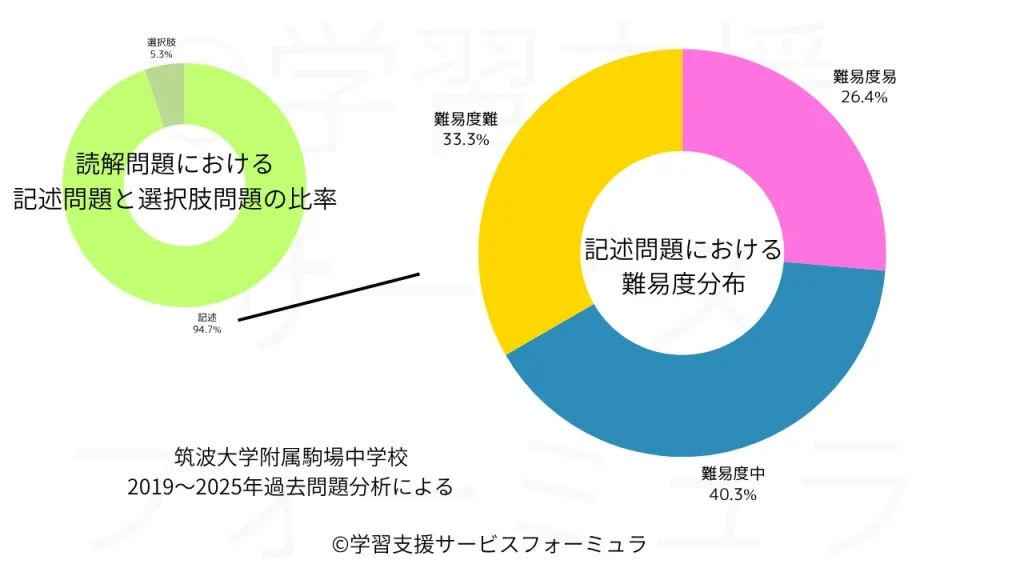

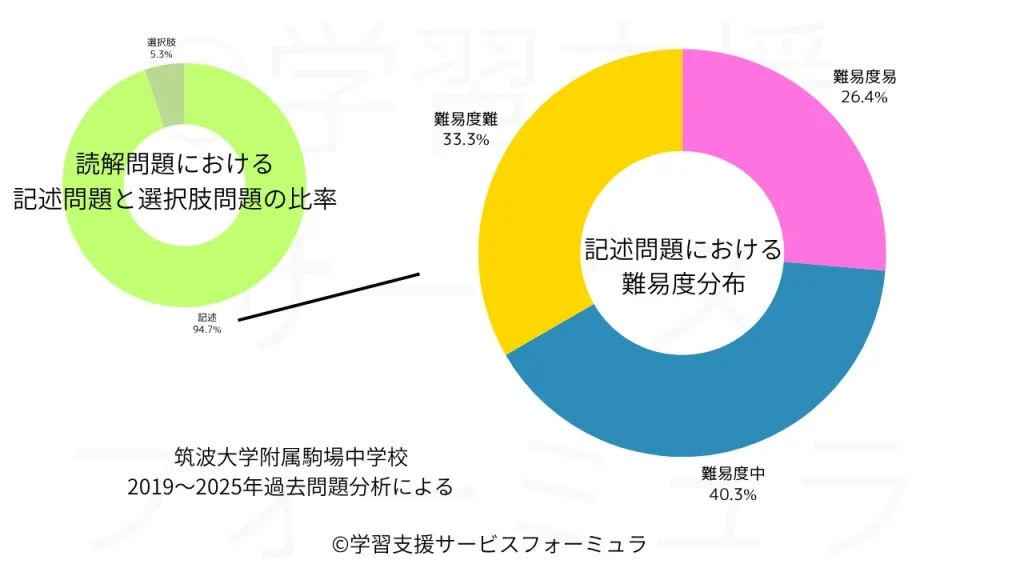

問題全体の90%以上が読解問題で構成されており、知識問題の比率は非常に少ない

筑駒中の国語は、ほとんどの問題が読解問題で構成されています。漢字や文法などの知識問題も出題されますが、その比率は非常に少ないです。この出題形式は、受験生が文章の内容を正確に理解し、そこから論理的に思考する力を重視している表れと言えます。 知識の有無に左右されることなく、与えられた文章を読み解く力そのものが問われているのです。そのため、単語や文法といった知識の詰め込みに時間を費やすよりも、読解問題の演習に重点を置いた対策が必要です。

制限時間40分の中で合計2,000文字程度(本文のみ)の文章を読み解くことが求められる

筑駒中の国語は、試験時間40分という限られた時間で、合計2,000文字程度の文章を読み解く必要があります。これは一般的な中学入試の文章量と比較して非常に多いわけではありません。

しかし、出題される問題の90%以上が思考型の記述問題であることを考えると非常にタイトな時間設定になっているといえます。 単に文章を読むだけでなく、読みながら思考を整理し、的確に解答をまとめる能力が求められるため、時間の使い方には十分注意が必要です。

詩は毎年出題され、論説/随筆/小説は毎年バランスよく出題される

筑駒中の国語は、読解問題のジャンルが多岐にわたります。論説文、随筆、小説、そして詩がバランス良く出題されるのが特徴です。特に、詩は毎年必ず出題されており、独特の読解力を試す問題として知られています。それぞれのジャンルには異なる読解のポイントがあるため、特定のジャンルに偏ることなく、幅広いジャンルの文章に触れておくことが重要です。 多くの文章に触れ、それぞれの文章に合った読み方を身につけることで、どのようなジャンルの問題が出題されても対応できるようになります。

詩の難易度は非常に高いが、その他のジャンルの文章の難易度はそこまで高くない

筑駒中の国語は、詩の難易度が非常に高いことで知られています。詩は情報が省略されているため、行間を論理的に読み解く力が強く求められます。

一方で、論説文、随筆、小説といった他のジャンルの文章自体の難易度は、そこまで高くありません。 複雑な語彙や文構造が多用されているわけではないので、文章そのものを理解することは比較的容易です。問題の難易度は、文章の読み取り方ではなく、そこから問われる記述問題の思考深度にあります。

記述中心の問題構成となり、他校と比べ記述問題の難易度が非常に高い

筑駒中の国語は、選択肢問題がほとんどなく、記述問題が中心です。

さらに特筆すべきは、その難易度構成です。通常であれば、得点率が30%を下回る高難易度の記述は記述問題の10%以下の構成となります。しかし、筑駒中の国語では、出題されている記述問題のおよそ30%が前述の高難易度問題で構成されています。表面的な読解力だけでなく、論理的な思考力や、自分自身の言葉で表現する力が不可欠となります。

【総論】知識や出題文の難しさで安直に難易度を上げるのではく受験生の精度の高い思考力を試そうとしているという点で難易度が高い

筑駒中の国語は、単純な知識量や語彙力だけでは高得点を取るのが難しい問題構成になっています。その特徴は、安易に難易度を上げるのではなく、受験生の精度の高い思考力を試そうとしている点にあります。

本文の内容を深く理解し、その上で論理的に思考し、的確に自分の言葉で表現する力こそが、筑駒中の国語で求められる本質的な能力です。 読解力や記述力だけでなく、思考力そのものを鍛える対策が必要となるでしょう。

記述問題の傾向

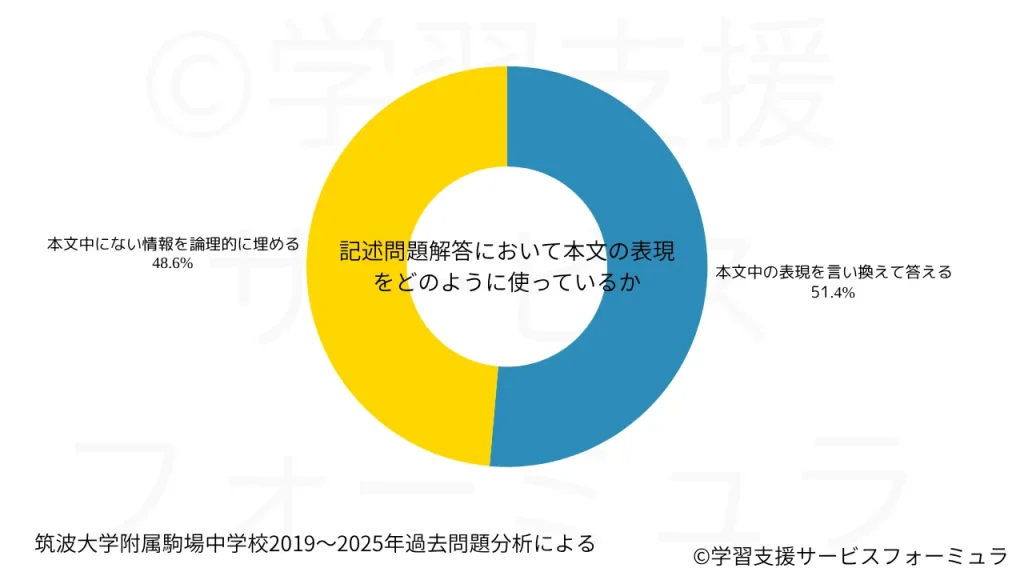

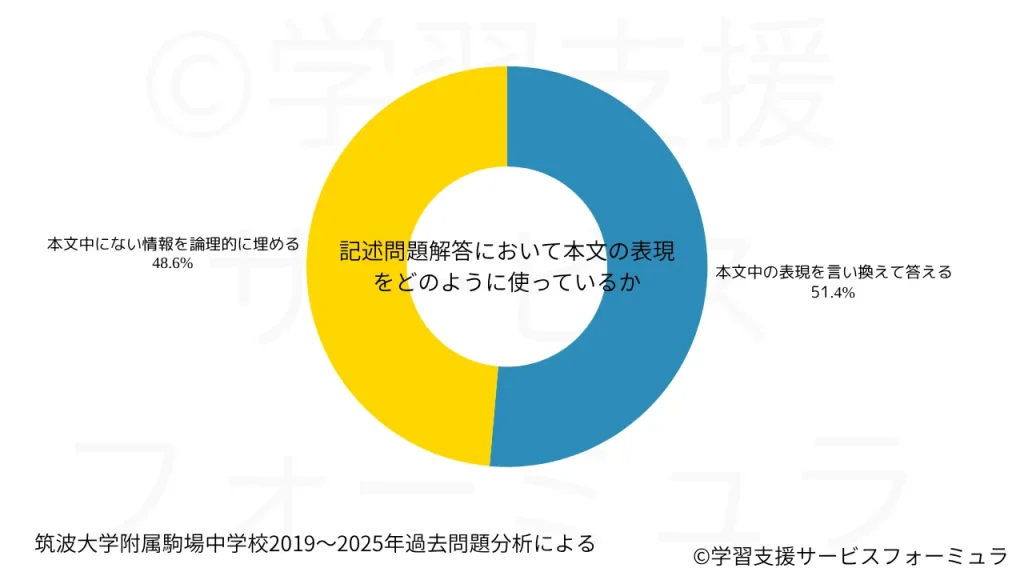

本文の表現をそのまま記述として使える問題は出題されず、本文の表現を一般化(まれに具体化)させる問題がほとんどをしめる

筑駒中の記述問題は、本文の表現をそのまま抜き出して解答できる問題はほとんど出題されません。本文で述べられている具体的な内容を抽象化し、一般的な表現にまとめる「一般化」が求められます。 この形式は、受験生が文章の核心を正確に捉え、その本質を理解しているかを試すものです。

記述を書く際に、本文の表現をつなぎ合わせて解答を作る癖がある受験生は注意が必要です。

【筑駒中国語最大の特徴】本文に記載のない情報を合理的に推測させて記述させる問題が非常に多く出題されている

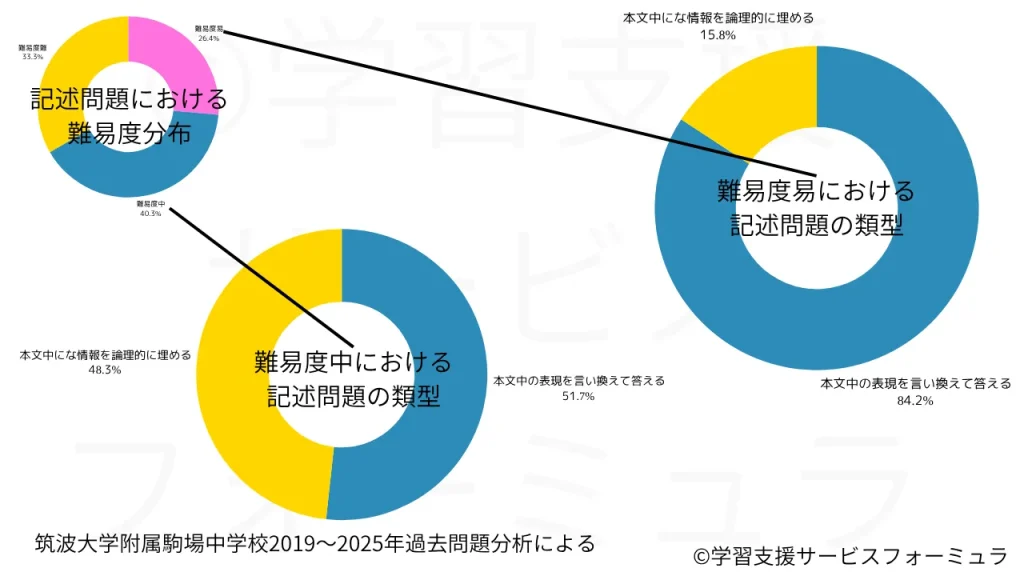

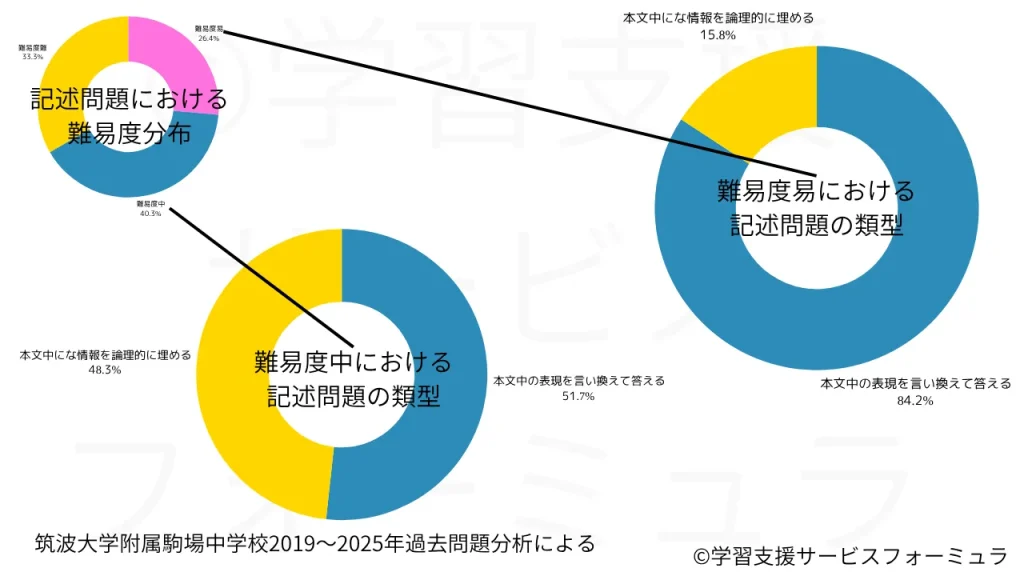

本文中の内容を別の言葉で言い換える解答と、本文に直接書かれていない情報を論理的に補完して解答する問題が、ほぼ同じ割合で出題されていることがわかります。

一般的な中学校受験の割合は、難関中学であっても以下のような割合になっていることが多いです

- 難易度易ランク:本文中の表現をそのまま解答に使える→50%

- 難易度中ランク:本文中の表現を言い換えて答える→40%

- 難易度難ランク:本文中にな情報を論理的に埋める→10%

それに対して、筑駒の記述問題では、

- 難易度易ランク:本文中の表現をそのまま解答に使える→0%

- 難易度中ランク:本文中の表現を言い換えて答える→51%

- 難易度難ランク:本文中にな情報を論理的に埋める→49%

となっています。国語の難易度には様々な基準がありますが、「本文にない情報を論理的に推定させ短時間で記述させる」という設問をメインに出題するという基準では、筑駒が中学受験界の最高峰と言えるでしょう。

私の記述添削サービスでは、各学校がどういった能力を重んじているかということを伝えることを意識しています。特に難関の学校は特色が強く出ています。

選択肢問題の傾向

出題頻度は約5%であり、あまり出題されない

筑駒中の国語は、記述問題が中心であるため、選択肢問題の出題頻度は非常に低く、全体の5%程度です。したがって、選択肢問題を解く練習に時間を割く必要はあまりありません。 時間をかけて読解や記述の対策に集中することが、合格への近道です。

難易度は簡単なので、出題された場合は、確実に得点する必要がある

筑駒中の国語で出題される選択肢問題は、難易度が比較的低い傾向にあります。記述問題に比べると、本文の内容を読み取れば答えられる問題が多く、確実に得点できるチャンスです。

- 令和05年度(2023年度)

- 難易度易

- 予想配点6

- 令和06年度(2024年度)

- 難易度易

- 予想配点6

- 令和06年度(2024年度)

- 難易度易

- 予想配点6

- 令和07年度(2025年度)

- 難易度易

- 予想配点3

合格者平均点が、50~60%と考えられている筑駒においては、選択肢問題での得点はマストと言えるでしょう。

中学受験用の国語問題集の選択肢問題の方が圧倒的に難しいので、筑駒における選択肢問題は、一種のサービス問題と言えるでしょう。

知識問題の傾向

簡単な漢字書き取り問題が毎年数問出題される程度で、確実に得点する必要がある

筑駒中の国語における知識問題は、簡単な漢字の書き取り問題が毎年数問出題される程度です。漢字の読み書きは基本的な学習内容であり、他の受験生も高得点を取ってくるため、ここで失点すると大きな差がついてしまいます。

- 令和01年度(2019年度)

- 難易度易

- 予想配点5

- 令和03年度(2021年度)

- 難易度易

- 予想配点5

- 令和04年度(2022年度)

- 難易度易

- 予想配点3

- 令和05年度(2023年度)

- 難易度易

- 予想配点3

- 令和06年度(2024年度)

- 難易度易

- 予想配点5

- 令和07年度(2025年度)

- 難易度易

- 予想配点5

日頃から漢字の練習を怠らず、出題された場合は確実に得点できるようにしておくことが重要です。

詩の傾向と対策

そもそも詩は他ジャンル以上に情報が省略されているので、行間を論理的に読み解く必要がある

詩は、小説や論説文に比べて情報が極端に少なく、言葉の背景にある感情や情景、作者の意図など、多くが省略されています。そのため、詩を読み解く際には、与えられた言葉から論理的に行間を推測する力が不可欠です。 単に表面的な意味を追うのではなく、言葉の裏側にあるものを深く考える習慣を身につけることが重要です。

詩の表現技法に関しての問題は出題されず、あくまで読解問題の延長として出題されている

筑駒中の国語では、詩の表現技法に関する専門的な知識を問う問題は出題されません。比喩や擬人化といった文学的な用語を問われるのではなく、あくまで詩の内容を深く読み解くための読解問題として出題されます。 詩が持つ言葉の連想や、複数の意味合いを汲み取る力が求められるため、表現技法そのものの知識よりも、言葉の意味を深く考察する読解力を鍛えることが重要です。

「本文に記載されいない情報を論理的に推測して記述する」という問題形式は、詩に限らず、筑駒中の国語で高頻度で出題されているので、まずはその問題形式になれる

「本文に記載されていない情報を論理的に推測して記述する」という問題形式は、筑駒中の国語の大きな特徴であり、詩の問題でも頻繁に出題されます。この形式は、詩だけでなく、小説や論説文でも出題されるため、筑駒中の国語全体で高得点を取るためには、この問題形式に慣れることが不可欠です。 過去問演習を通じて、どのような思考プロセスで推測すればよいのかを繰り返し練習しましょう。

過去問の詩の問題を解き、なぜその解答に至るかという根拠を理解する(問題量をこなすのではなく、質を重視する)

詩の問題対策では、量をこなすことよりも、質を重視することが大切です。過去問を解く際は、単に正解・不正解に一喜一憂するのではなく、「なぜその答えになるのか」という根拠を深く理解することが重要です。 自分の解答と模範解答を比較し、どのような思考の差があったのかを分析しましょう。特に、本文のどの部分からその推測に至ったのか、論理的な根拠を明確にすることが、思考力を鍛える上で非常に効果的です。

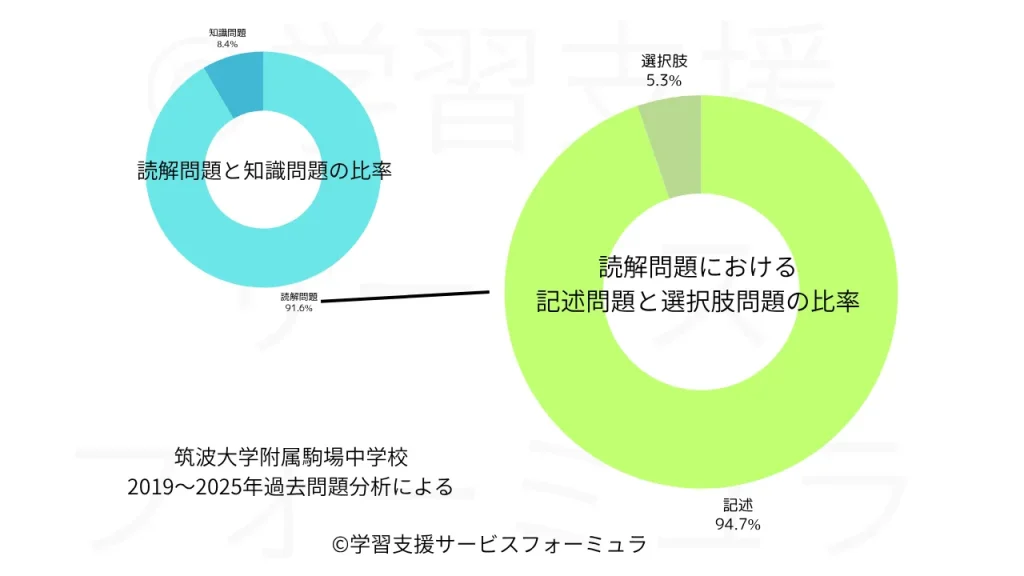

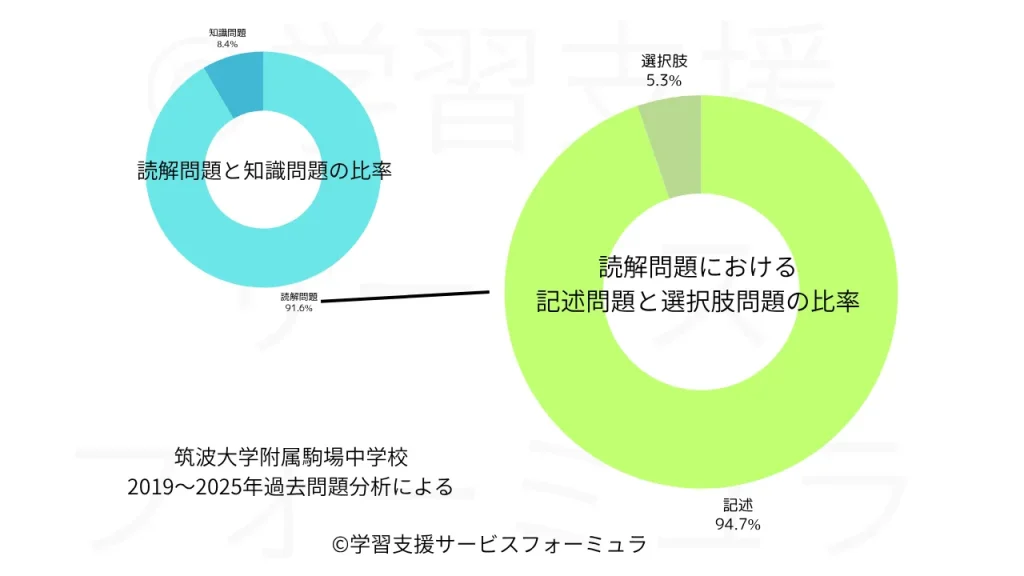

【重要】詩の読解問題は得点率30%程度の高難易度の問題が多く含まれているので、高得点を目指すのではなく、部分点を確実にとれるようにする

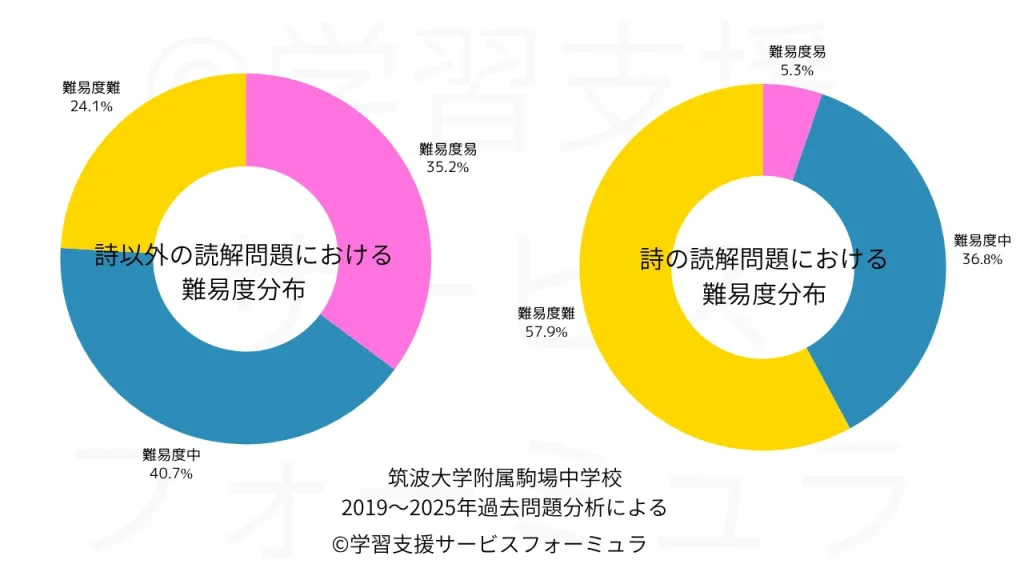

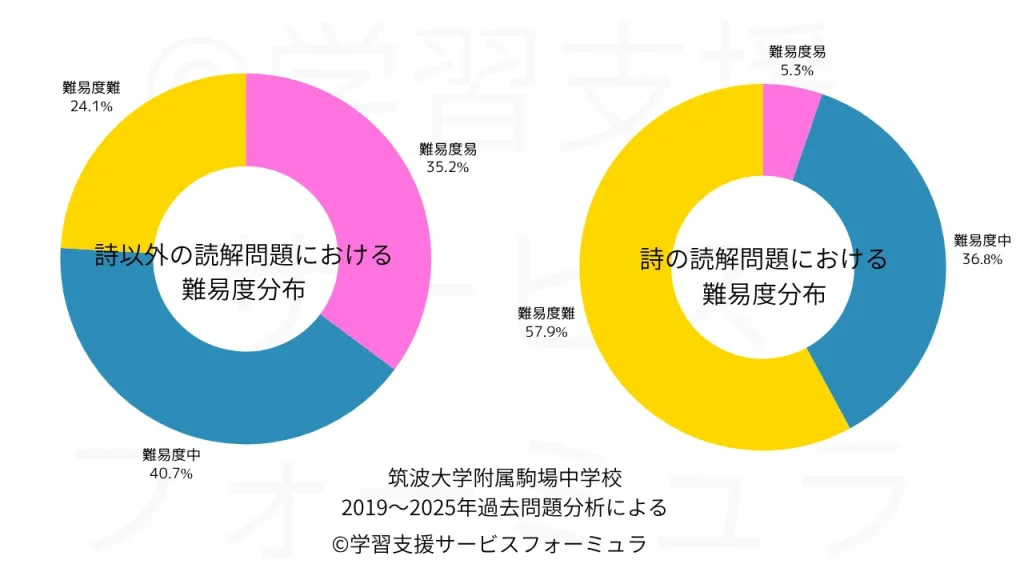

- 難易度の分布が大きく異なる

詩以外の読解問題では難易度が比較的均等に分布しているのに対し、詩の読解問題では「難しい」問題に大きく偏っていることがわかります。 - 詩の読解問題は難易度が高い

詩の読解問題は、詩以外の読解問題に比べて全体的に難易度が高い傾向にあることが読み取れます。特に「難しい」問題の割合は、詩以外の約2.4倍(57.9% vs 24.1%)となっています。 - 「易しい」問題の少なさ

詩の読解問題では「易しい」問題がわずか5.3%しかなく、これは詩以外の読解問題(35.2%)と比べて非常に少ないです。

詩の読解問題は詩以外の読解問題と比較して、全体的に難易度が高く、特に難しい問題の割合が顕著に多いという傾向が明らかになります。

記述問題では、完璧な解答でなくても、正解につながるキーワードや論理の筋道が合っていれば部分点がもらえます。詩の読解記述問題は、合格者であっても高得点が難しいです。

「筑駒の国語といえば詩」と捉えられがちですが、「詩の問題で高得点を取らなければ合格できない」というわけではありません。高難易度の問題で部分点を稼ぐ余裕を持たせるために、基礎基本を反復し、基本〜標準の難易度の問題で合格点奪取の基盤を整えておく必要があります。

記述問題の対策

高難易度の問題ではなく、標準的な難易度の記述問題を確実に得点することを目指す

筑駒中の記述問題は、難易度が高い問題と、比較的解きやすい標準的な問題が混在しています。まずは、誰もが得点してくるであろう標準的な難易度の問題を確実に正解することを目指しましょう。

2019年以降の問題を分析した結果、

- 難易度易の記述問題(得点率80%以上)の中には、「本文の言い換え」を利用して解ける問題が、84.2%

- 難易度中の記述問題(得点率50%以上)の中には、「本文の言い換え」を利用して解ける問題が、51.7%

というデータが出ています。

つまり、「本文を適切に言い換える」という能力を鍛えることで、合格最低点を確保する基盤をより強固にすることができるのです。

難易度の高い問題に時間をかけすぎて、解けるはずの問題を落とすのは非常にもったいないことです。過去問演習を通じて、どの問題が基本〜標準レベルなのかを見極め、時間配分を意識しながら対策を進めることが重要です。

私の記述指導では、とにかく「本文表現を一般化する能力」を徹底的に鍛えます。

本文を一般的な表現に変換しまとめる問題が得点源になるので、客観的な表現にまとめる訓練を積んでいく

筑駒中の記述問題では、本文中の表現をそのまま使うのではなく、それを一般的な表現に変換してまとめる力が問われます。この「一般化」の問題は、本文の核心を捉えることができれば比較的解答しやすい問題であり、得点源になります。 普段の学習から、文章を読んだ後に「この文章で最も言いたいことは何か」「具体的に述べられている内容は、抽象的に言うとどういうことか」と問いかけ、客観的な表現にまとめる訓練を積むことが有効です。

語彙学習のおすすめテキストについては、「【完全版】中学受験国語 語彙おすすめ本まとめ記憶法も完全解説」で紹介しています。

記述中心の出題ではあるが、制限文字数は長くないので、結論を端的にまとめてから修飾部分を足していくクセをつける

筑駒中の国語は記述問題が中心ですが、制限文字数はそれほど長くありません。そのため、解答を作成する際には、まず結論を端的にまとめてから、その結論を補足する理由や具体例といった修飾部分を付け加えていくという習慣をつけましょう。 最初に結論を明確にすることで、論理がぶれることなく、採点者にも伝わりやすい解答を作成できます。長々と文章を書いてしまいがちな人は、この方法を意識して練習してみてください。

記述対策は、プロ講師の添削を受けるのが最短のルートです。「一年間ずっと受け続けなければならない…」といったわけではなく、短期間で記述のノウハウを吸収するというメソッドがおすすめです。

筑駒中学の国語対策におすすめの問題集まとめ

筑駒国語対策のおすすめテキストまとめ

- 中学受験の頻出漢字がコンパクトにまとまっている

- ステップ1をしっかりやればOK

記述攻略のおすすめテキスト

- 記述のコツが体系的にまとまっている

国語攻略のおすすめテキストについては、「【完全版】中学受験国語〜合格までの勉強法と最強テキストまとめ〜」で紹介しています。

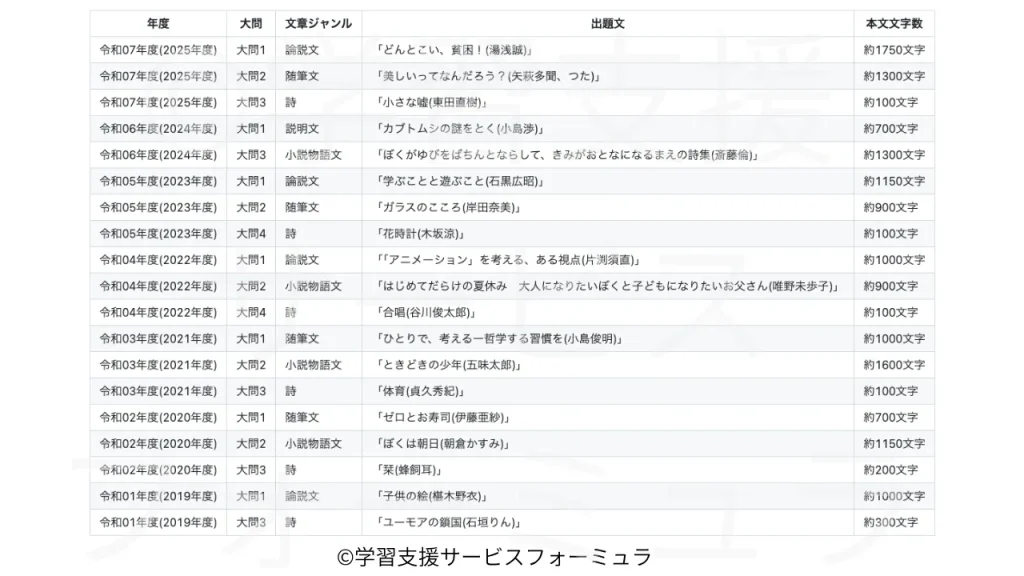

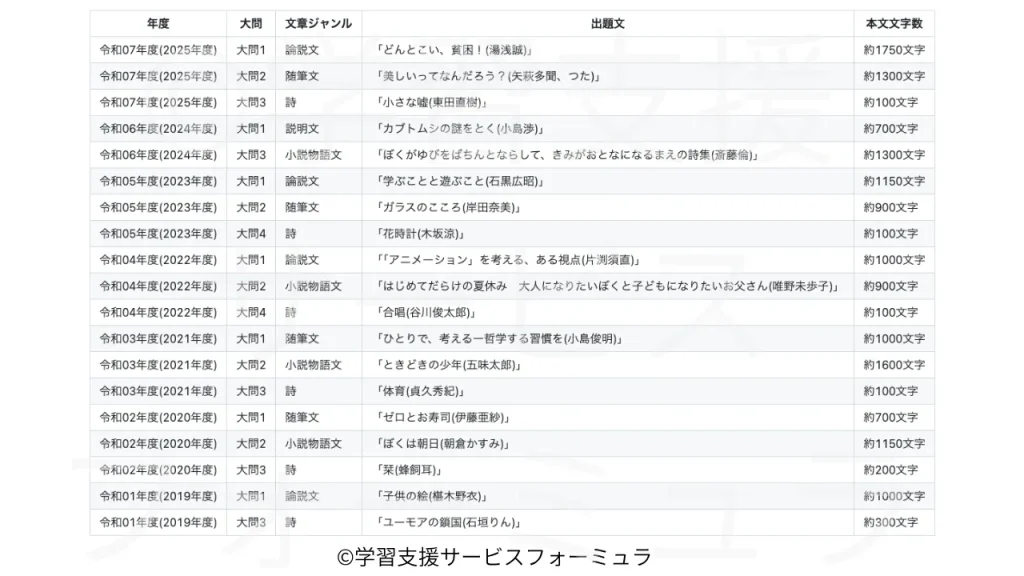

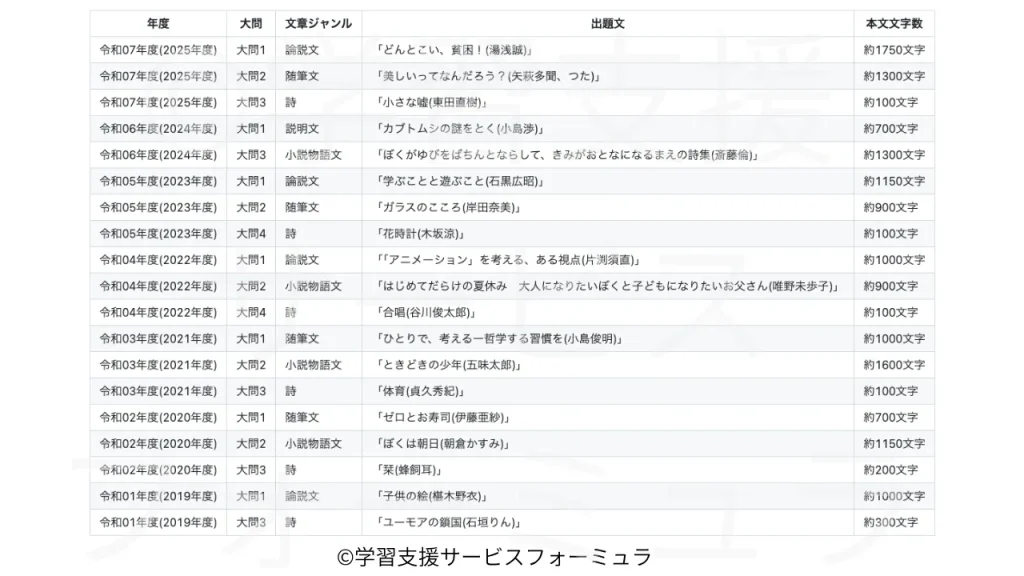

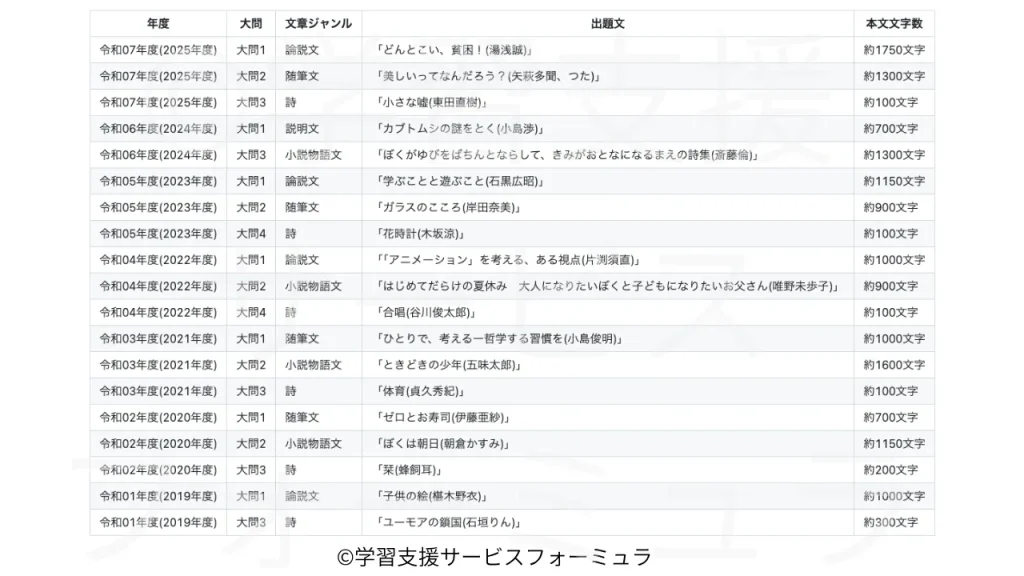

出題文の出典/テーマ/難易度データまとめ

令和07年度(2025年度)

大問1:論説文「どんとこい、貧困!(湯浅誠)」

- テーマ:成功のための「ハングリー精神」の重要性

- 文章難易度:3(普通)

大問2:随筆文「美しいってなんだろう?(矢萩多聞、つた)」

- テーマ:文字の持つ奥深さや魅力

- 文章難易度:4(やや難)

大問3:詩「小さな嘘(東田直樹)」

- テーマ:小さな嘘が引き起こす、人間関係の軋轢や世の中の不和、そしてそれがやがて大きな嘘へとつながっていく

- 文章難易度:5(難)

令和06年度(2024年度)

大問1:説明文「カブトムシの謎をとく(小島渉)」

- テーマ:カブトムシやクワガタムシの角の役割と、オスとメスの性差が進化の過程でどのように形成されたか

- 文章難易度:3(普通)

大問3:小説物語文「ぼくがゆびをぱちんとならして、きみがおとなになるまえの詩集(斎藤倫)」

- テーマ:言葉の意味や楽しさを再発見していく

- 文章難易度:4(やや難)

令和05年度(2023年度)

大問1:論説文「学ぶことと遊ぶこと(石黒広昭)」

- テーマ:学びや遊びの本来の意味について、知識を詰め込むだけではなく、自ら探求して新しい意味を創造する重要性

- 文章難易度:3(普通)

大問2:随筆文「ガラスのこころ(岸田奈美)」

- テーマ:幼い頃に弟がコップを割った出来事を回想し、その時の兄の感情や、大人になった今、弟の言葉から愛を再認識するまでの心の機微を描いた物語

- 文章難易度:4(やや難)

大問4:詩「花時計(木坂涼)」

- テーマ:梅や星、太陽といった自然の動きから時の流れを感じていたが、正確な時計を持って人は時間に支配されるようになった

- 文章難易度:4(やや難)

令和04年度(2022年度)

大問1:論説文「「アニメーション」を考える、ある視点(片渕須直)」

- テーマ:アニメーション制作における表現の可能性と独自性について、実写や漫画との比較を通して、その魅力と意義を考察した文章

- 文章難易度:4(やや難)

大問2:小説物語文「はじめてだらけの夏休み 大人になりたいぼくと子どもになりたいお父さん(唯野未歩子)」

- テーマ:父親と夏休みの宿題をめぐって口論した「ぼく」が、父親の仕事への思いを知り、自分勝手な考えを反省するまでの物語。

- 文章難易度:4(やや難)

大問4:詩「合唱(谷川俊太郎)」

- テーマ:喧騒の中で孤独を感じていた「僕」が、机の上の英和辞典や地球儀に触れ、やがて「合唱」という言葉に心を惹かれるまでを描いた詩

- 文章難易度:5(難)

令和03年度(2021年度)

大問1:随筆文「ひとりで、考えるー哲学する習慣を(小島俊明)」

- テーマ:フランスとアメリカの子育ての違いを、赤ちゃんの待つ力や睡眠サイクルの考え方を例に挙げて論じた文章

- 文章難易度:3(普通)

大問2:小説物語文「ときどきの少年(五味太郎)」

- テーマ:子供の視点から描かれた、電車運転士との出会いを通して、仕事に対する固定観念を乗り越え、その奥深さを知る成長物語

- 文章難易度:4(やや難)

大問3:詩「体育(貞久秀紀)」

- テーマ:精神と肉体が一体となった「体」のあり方を描きながら、人との出会いとすれ違いの中で心がどのように形成されていくかを表現した詩

- 文章難易度:4(やや難)

令和02年度(2020年度)

大問1:随筆文「ゼロとお寿司(伊藤亜紗)」

- テーマ:食文化や言葉の違いを面白がりながら、多様性を受け入れて相手を深く理解するまでの心の変化を描いたエッセイ

- 文章難易度:3(普通)

大問2:小説物語文「ぼくは朝日(朝倉かすみ)」

- テーマ:お兄ちゃんのランドセルを巡る家族のやり取りを通して、子供たちの成長、両親の愛情、そして家族の絆の温かさを描いた物語

- 文章難易度:4(やや難)

大問3:詩「栞(蜂飼耳)」

- テーマ:引っ越しによって離れ離れになった二人の関係を、木やパングア大陸、埋めた箱の思い出になぞらえ、心の繋がりを問いかける詩

- 文章難易度:4(やや難)

令和01年度(2019年度)

大問1:論説文「子供の絵(椹木野衣)」

- テーマ:子供の創造性あふれる自由な絵が、義務教育の科目を通じて均質化されていく過程と、その影響について考察した文章

- 文章難易度:3(普通)

大問3:詩「ユーモアの鎖国(石垣りん)」

- テーマ:「私」が、シジミの生態を観察し、命をいただくことの意味を改めて考えた体験を描いた文章

- 文章難易度:5(難)

各年度の予想配点&目標点数&問題難易度まとめ

- 難易度A:最低得点率80%以上が求められる問題

- 難易度B:最低得点率50%以上が求められる問題

- 難易度C:最低得点率20%以上が求められる問題

- 目標点数/予想配点

令和07年度(2025年度)-難易度A:30.8%難易度B:30.8%難易度C:38.5%-目標点49点/配点100点

- 大問1問1-知識/漢字(書取)難易度A 5/5点

- 大問1問2(1)読解/記述難易度A 6/7点

- 大問1問2(2)読解/記述難易度B 5/7点

- 大問1問3-読解/記述難易度C 3/9点

- 大問1問4-読解/選択肢難易度A 3/3点

- 大問1問5(1)読解/記述難易度B 4/8点

- 大問1問5(2)読解/記述難易度C 3/9点

- 大問2問1-知識/語彙難易度A 3/3点

- 大問2問2-読解/記述難易度B 4/8点

- 大問2問3-読解/記述難易度B 5/9点

- 大問2問4-読解/記述難易度C 3/11点

- 大問3問1-読解/記述難易度C 2/10点

- 大問3問2-読解/記述難易度C 3/11点

令和06年度(2024年度)-難易度A:30.0%難易度B:40.0%難易度C:30.0%-目標点50点/配点100点

- 大問1問1-読解/記述難易度B 10/14点

- 大問1問2-読解/選択肢難易度A 6/6点

- 大問1問3(1)読解/記述難易度B 6/13点

- 大問1問3(2)読解/記述難易度B 6/12点

- 大問2–知識/漢字(書取)難易度A 5/5点

- 大問3問1-読解/記述難易度C 2/7点

- 大問3問2-読解/選択肢難易度A 6/6点

- 大問3問3-読解/記述難易度C 3/12点

- 大問3問4-読解/記述難易度C 3/12点

- 大問3問5-読解/記述難易度B 3/13点

令和05年度(2023年度)-難易度A:54.5%難易度B:18.2%難易度C:27.3%-目標点58点/配点100点

- 大問1問1-読解/記述難易度A 7/9点

- 大問1問2-読解/記述難易度A 8/10点

- 大問1問3-読解/記述難易度B 8/10点

- 大問1問4-読解/選択肢難易度A 6/6点

- 大問2問1-読解/記述難易度A 5/7点

- 大問2問2-読解/記述難易度A 5/7点

- 大問2問3-読解/記述難易度B 5/9点

- 大問2問4-読解/記述難易度C 4/12点

- 大問3–知識/漢字(書取)難易度A 3/3点

- 大問4問1-読解/記述難易度C 3/11点

- 大問4問2-読解/記述難易度C 4/16点

令和04年度(2022年度)-難易度A:23.1%難易度B:53.8%難易度C:23.1%-目標点49点/配点100点

- 大問1問1-読解/記述難易度B 5/8点

- 大問1問2-読解/記述難易度B 5/8点

- 大問1問3-読解/記述難易度C 2/9点

- 大問1問4(1)読解/記述難易度A 4/5点

- 大問1問4(2)読解/記述難易度B 4/7点

- 大問2問1-読解/記述難易度A 5/7点

- 大問2問2-読解/記述難易度B 4/7点

- 大問2問3-読解/記述難易度B 4/8点

- 大問2問4-読解/記述難易度B 4/8点

- 大問3–知識/漢字(書取)難易度A 3/3点

- 大問4問1-読解/記述難易度B 4/8点

- 大問4問2-読解/記述難易度C 2/10点

- 大問4問3-読解/記述難易度C 3/12点

令和03年度(2021年度)-難易度A:41.7%難易度B:25.0%難易度C:33.3%-目標点53点/配点100点

- 大問1問1-読解/記述難易度A 5/6点

- 大問1問2-読解/記述難易度A 5/6点

- 大問1問3-読解/記述難易度B 5/8点

- 大問1問4-読解/記述難易度C 4/10点

- 大問1問5-知識/漢字(書取)難易度A 5/5点

- 大問2問1-読解/記述難易度B 3/7点

- 大問2問2-読解/記述難易度A 7/9点

- 大問2問3-読解/記述難易度A 7/9点

- 大問2問4-読解/記述難易度C 3/10点

- 大問3問1-読解/記述難易度B 3/5点

- 大問3問2-読解/記述難易度C 3/12点

- 大問3問3-読解/記述難易度C 3/13点

令和02年度(2020年度)-難易度A:45.5%難易度B:36.4%難易度C:18.2%-目標点68点/配点100点

- 大問1問1-読解/記述難易度A 6/7点

- 大問1問2-読解/記述難易度A 7/9点

- 大問1問3読解/記述難易度A 7/9点

- 大問1問4読解/記述難易度A 7/10点

- 大問2問1-読解/記述難易度A 6/7点

- 大問2問2-読解/記述難易度B 3/3点

- 大問2問3-読解/記述難易度C 4/10点

- 大問2問4-読解/記述難易度B 12/15点

- 大問3問1-読解/記述難易度B 5/8点

- 大問3問2(1)読解/記述難易度B 7/11点

- 大問3問2(2)読解/記述難易度C 4/11点

令和01年度(2019年度)-難易度A:30.8%難易度B:38.5%難易度C:30.8%-目標点57点/配点100点

- 大問1問1(a)読解/記述難易度A 3/3点

- 大問1問1(b)読解/記述難易度A 3/4点

- 大問1問2-読解/記述難易度B 6/12点

- 大問1問3-読解/記述難易度C 5/12点

- 大問1問4-読解/記述難易度C 5/12点

- 大問1問5-読解/記述難易度B 6/12点

- 大問2問1-知識/漢字(書取)難易度A 5/5点

- 大問3問1-読解/記述難易度A 6/6点

- 大問3問2(a)読解/記述難易度B 2/4点

- 大問3問2(b)読解/記述難易度B 2/4点

- 大問3問2(c)読解/記述難易度C 2/4点

- 大問3問3-読解/記述難易度C 5/10点

- 大問3問4-読解/記述難易度B 7/12点

筑波大学附属駒場中の関連校の過去問分析情報まとめ

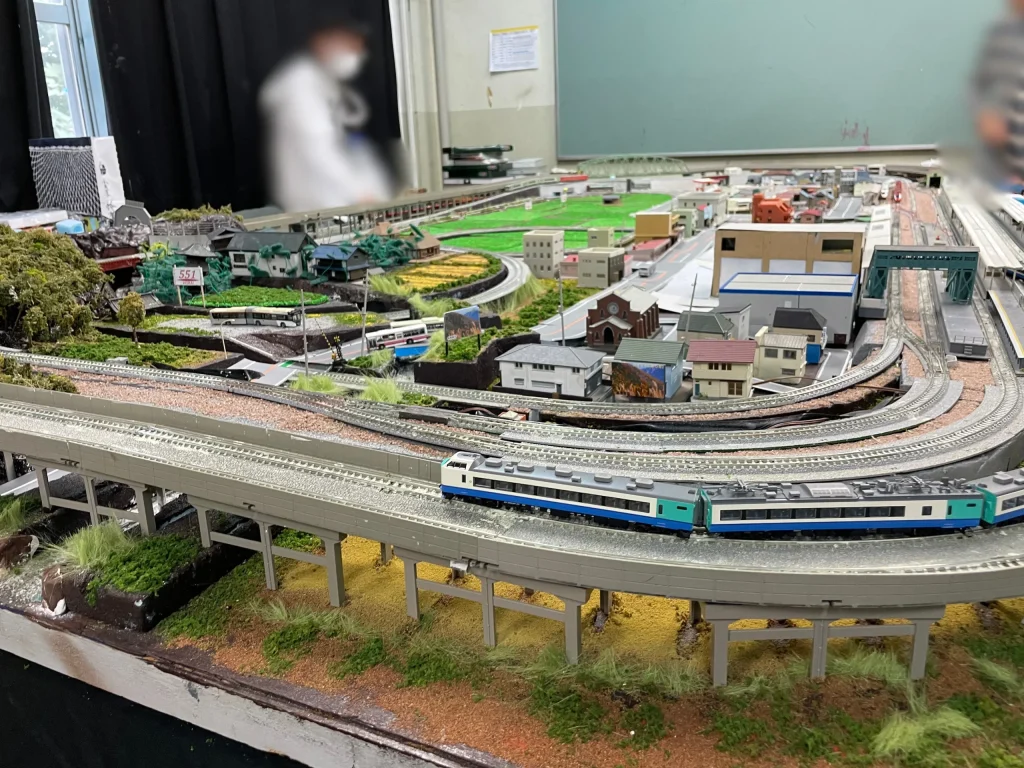

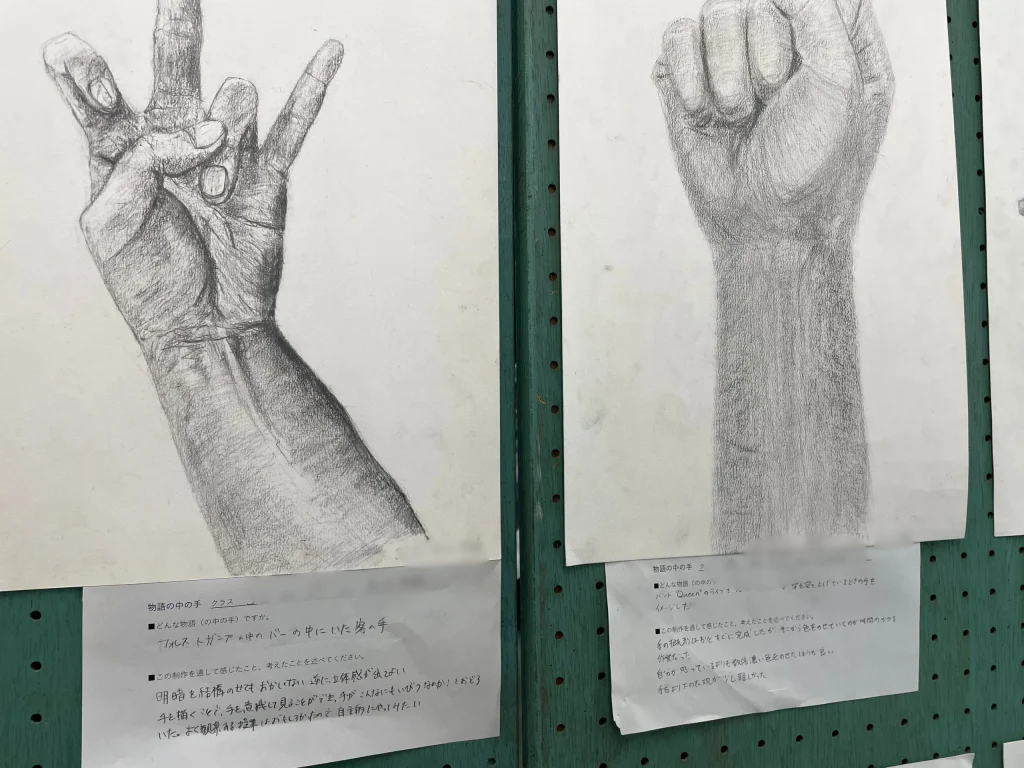

〜おまけ〜筑波大学附属駒場中の文化祭2025レポート

筑駒文化祭レポートまとめ

- 11/2日曜日午前09時15分頃に現地着、100人くらいの列ができていました。09時30分開場ですが、フライング入場があるかと期待していました。(開場は定刻通りでした。)

- 他の文化祭だと並んでいるのはほとんど中学受験生の親子ですが、筑駒の列は大人の方の比率が高かったです。図鑑や参考書を開きながら待っている小学生がちらほらいるのも筑駒ならではという感じです。

- ポスターや展示のデザインの質が非常に高いと感じました。色味や配色、フォントなどこだわりを感じます。

- 校舎がちょっと古いのもあいまってアカデミックバンカライズムが強く感じられました。伝わるかわからないですが、コクリコ坂の学生寮の感じです。

- 展示物もどれも面白く観賞できました。校内に研究論文のまとめポスターなどが掲載されていて読み応えがあります。どのレポートも結論や図、説明過程などが洗練されていて素晴らしかったです。

まとめ

ここまでご覧いただきありがとうございました。中学受験国語の勉強は小学生にとって高いハードルとなるかもしれません。一方で、母国語を論理的に操る能力をじっくり鍛えられるのは、実質的に高校生までです。近年では、英語が重視されますが、英語においても読解問題が配点の多くを占めるので、国語の早期学習の重要性はさらに高まっていると感じます。

私は、中学受験を通して、一生使える強固な国語力を養成することをモットーに授業を行ったり日々情報発信を行っています。

この記事を読んで

- 筑駒の国語についてよくわかった

- 筑駒の国語についてもっとこんなことが知りたい

- 筑駒以外のトピックでもこんなことが知りたい

と感じた方は、ぜひ、この記事のコメント欄に、書き込んでください。私の情報発信の励みになります。私の個別指導では、筑駒に特化した個別レッスンも行っています。無料体験授業は、すべての方が受講いただけますので、お気軽にお問い合わせください。

筑駒中の国語入試問題は、どのような特徴がありますか?

筑駒中の国語は、ほとんどが読解問題で構成されており、知識問題の比率は非常に少ないのが特徴です。また、論理的な思考力や、本文に書かれていない情報を推測して記述する力が強く求められる、難易度の高い記述問題が中心に出題されます。

筑駒中の国語対策は、具体的に何に重点を置くべきですか?

読解問題に重点を置くことが重要です。特に、本文の内容を一般化・具体化したり、書かれていない情報を推測したりする記述問題の対策が不可欠です。多くの文章に触れ、自分の言葉で表現する訓練を積むことが有効です。

筑駒中の国語では、詩の問題が毎年出題されると聞きましたが、どのように対策すれば良いですか?

詩の問題は、情報が省略されているため、行間を論理的に読み解く力が必要です。専門的な知識は問われないため、量をこなすより、過去問を質的に深く分析し、なぜその解答になるのかという根拠を理解することが大切です。

筑駒中の国語で、選択肢問題や知識問題は出題されますか?

選択肢問題や知識問題は出題されますが、その比率は非常に少ないです。しかし、出題された問題の難易度は比較的易しい傾向にあるため、確実に得点できるように対策しておくことが重要です。

筑駒中の記述問題で高得点を取るためのコツは何ですか?

本文の表現をそのまま使うのではなく、一般的な表現に変換して要約する訓練を積むことが有効です。また、解答を作成する際は、まず結論を端的にまとめてから、その理由などを加えるようにすると、論理的で分かりやすい解答になります。

コメント

コメント一覧 (1件)

[…] 筑駒中の国語過去問~傾向と対策~ […]