この記事書いた人「神泉忍」について

- 慶應義塾大学総合政策学部卒

- 2013年から10年以上中学受験指導に携わる

- 2017年からは、オンライン指導とオフライン指導を並行して実施する私塾を開設

- 国語と作文指導が専門

- YouTubeで受験関連の情報を発信中

- 中高一貫校専門作文添削塾を運営中

- 事業会社にてWEBマーケティング領域業務にも従事

- 当サイトではアフィリエイトプログラムを使用しています

中学受験国語で合格点を取るにあたり、語彙の学習は最重要分野です。

- 語彙の学習をするけど、なかなか定着していないように感じる

- 日々の読解問題から語彙を断片的に覚えているがまとめて体系的に覚えるためのテキストが欲しい

- 語彙以外にも通用する普遍的な記憶術を習得したい

といった保護者様のお悩みに中学受験国語プロ講師の神泉忍(かみいずみしのぶ)がお答えします。この記事を読むことで、

- 中学受験国語の語彙学習で重要なポイント

- 語彙学習のおすすめテキスト

- 本番でも通用する本質的な語彙力の養成方法

が明確にわかるようになります。

当ブログでは、中学受験の傾向と対策について他塾以上に精度の高い分析を日々行っています。

<公式>試験本番でゆるぎない記憶を構築するための講座も展開しております。無料体験授業をいつでもお申し込み可能ですので、下記の公式無料相談バナーからご連絡ください。

中学受験国語語彙対策の結論まとめ

- 中学受験国語の語彙学習は最重要課題

高校入試レベルの文章理解、思考力強化、知識問題での確実な得点源、記述力の土台構築、読解速度・精度の向上といった多方面にわたる効果があるため最優先で取り組みましょう。 - 低学年(小4まで)での先取り学習が効果的

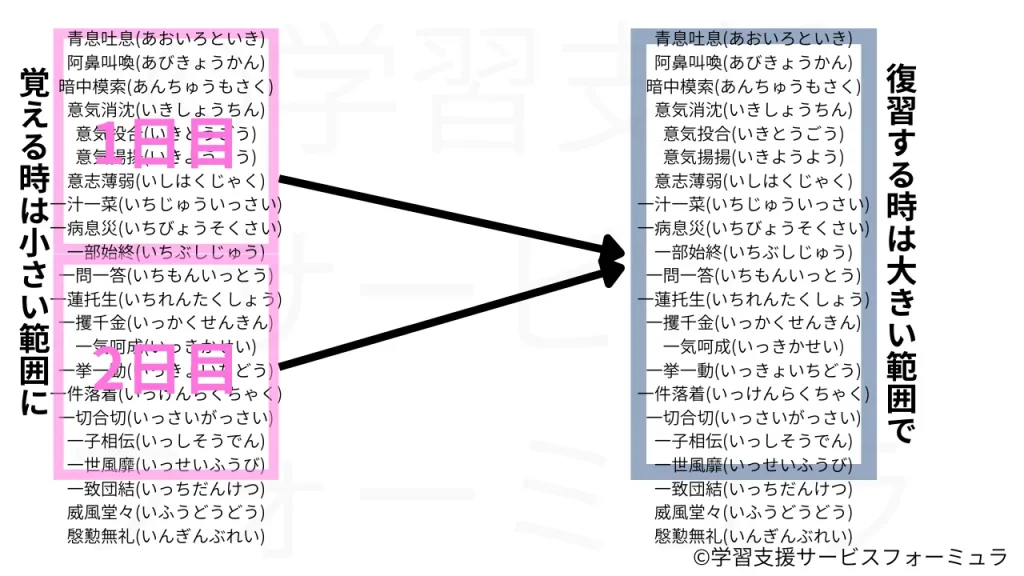

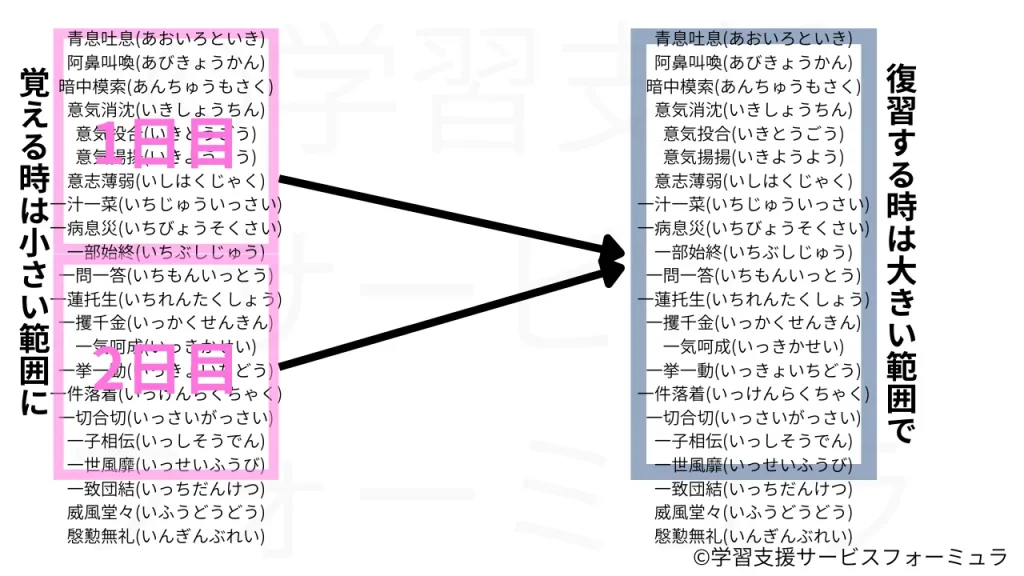

算数や理科が本格化する小5・小6になると時間が取りづらくなるため、時間の余裕がある低学年のうちから語彙・漢字学習を進めておくのがおすすめ。 - 効率的な記憶法を実践する

新しい語彙は範囲を狭めて深く学習し、復習は広範囲を一気に確認する「インプットは狭く深く、アウトプットは広く浅く」を繰り返しましょう。 - 丸暗記を避け「理解」を伴う学習へ移行する

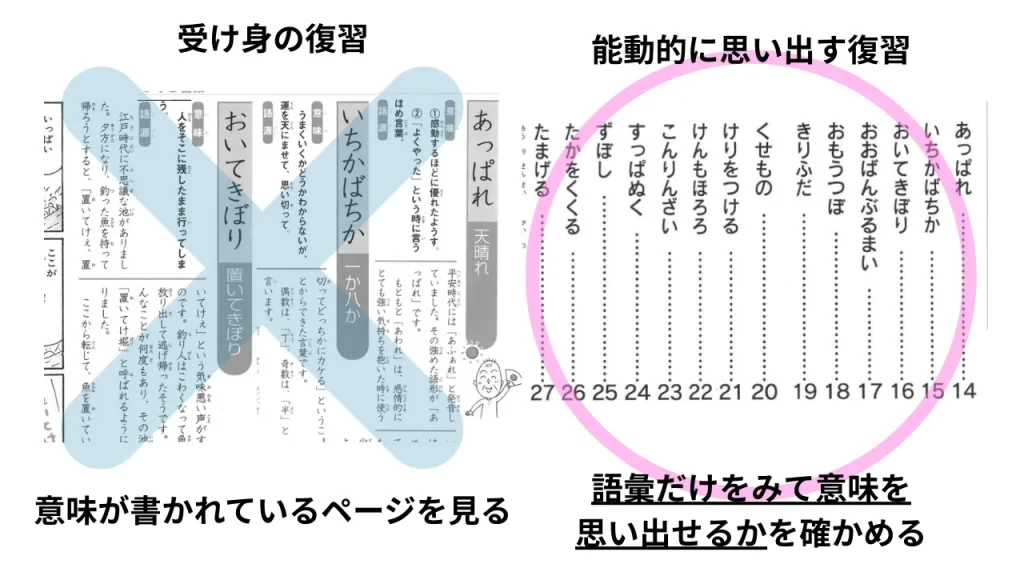

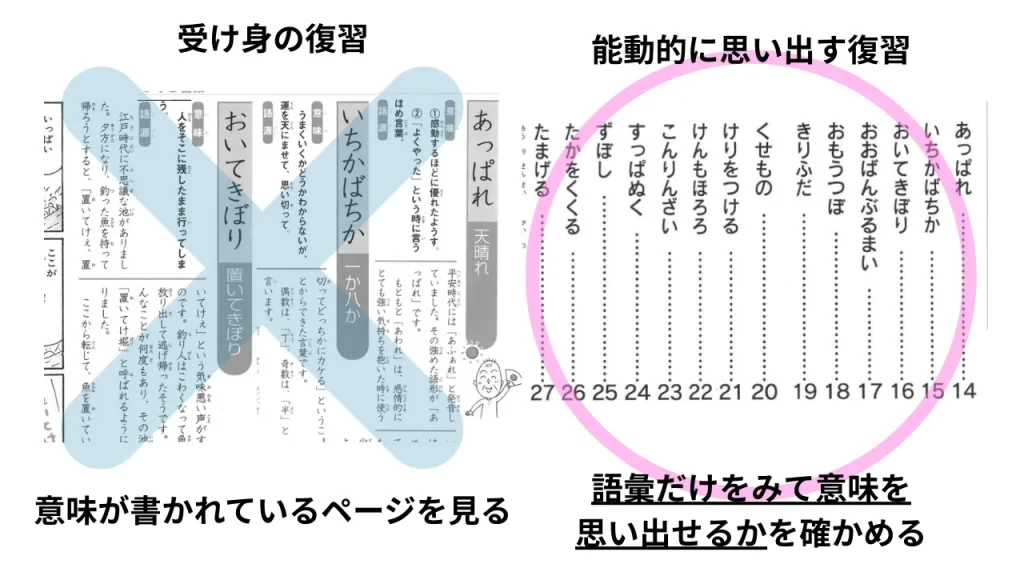

慣用句やことわざ、四字熟語などは、語源や背景を含めて理解することで長期記憶に繋がり、文脈に応じた応用的な問題にも対応可能となる。 - 受動的な学習ではなく、能動的に思い出す学習を習慣化

単語帳を漫然と眺めるのではなく、語彙を見て自分で意味を説明できるか確認したり、日常で出会った知らない言葉を辞書で調べたりする能動的な学習が定着を促す。 - 記述力向上には語彙力に加え「論理的な表現力」が必要

記述問題では、本文表現の言い換えが90%以上を占めるため、語彙力を土台としつつ、設問の意図を正確に捉え、論理的に自分の言葉で説明する訓練が不可欠。 - 心情語(200語程度)の学習で物語文の読解精度を高める

物語文の心情読解では、複雑な心の動きを表す心情語をあらかじめ覚えておくことが、登場人物の感情を深く理解し、論理的な読解に繋がる。

中学受験国語の語彙学習でおすすめ本まとめ

【入門レベル】小学校低学年or国語が苦手な子のおすすめテキストまとめ

ちびまる子ちゃんのことわざ教室

ちびまる子ちゃんの慣用句教室

ちびまる子ちゃんの四字熟語教室

【総仕上げレベル】小学校五年生以上のおすすめテキスト4選まとめ

中学入試 語彙力トレーニング1400 基礎編

中学入試 語彙力トレーニング1400 発展編

合格する国語の授業 説明文・論説文 得点アップよく出るテーマ編

合格する国語の授業 物語文 得点アップよく出る感情語&パターン編

中学受験国語において語彙学習が最重要と言える理由

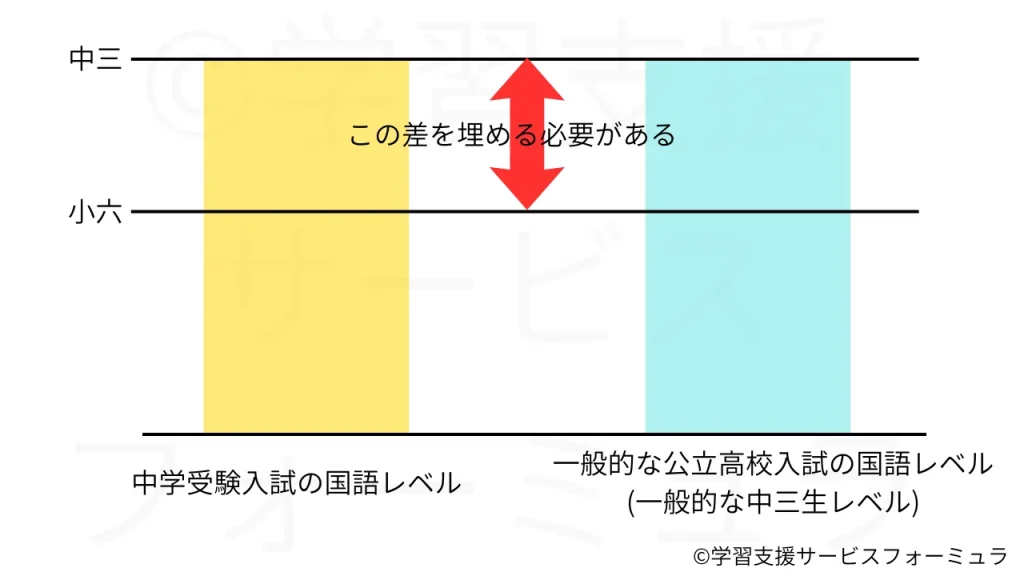

理由1.一般的な高校入試レベルの文章が出題されるから

中学受験の国語では、小学校で習う漢字や熟語の知識だけでは十分に読みこなすことは難しいです。出題される文章のレベルは、一般的な高校入試レベルとなります。

- 思想や社会問題をテーマとした評論

- 抽象的な心情描写や複雑な人間関係を描いた小説

など、難しい語彙や抽象的な思考を必要とする文章が多く用いられます。

説明文の出題例

世の中が便利になり効率化したことから、どんどん時間が加速され、私たちは忙しい生活を 送るようになってしまいました。便利にするということは、それによって雑用に取られる時間が節約でき、私たちの自由時間が増えて、芸術や学問や趣味など自分の好きなことに余暇が使 えるようになるはずでした。しかし、現実には次々しなければならないことが待っていて、 好きなことに使える自由時間はかえって減る一方だし、「早くしなさい」と急かされるばかりです。「便利になればなるほど自由時間がなくなっている」のです。

淑徳与野中学出題/なぜ科学を学ぶのか(池内了)

論説文の出題例

インターネットの普及以前のマスメディアは、味はおいしくないものの、これさえ食べていれば、最低限の栄養バランスは保証される「情報ランチ定食」のような存在だったと言えるかも知れない。

山脇学園中学出題/はじめてのニュースリテラシー(白戸圭一)

小説文の出題例

四月末、新学期がようやく始まった。制服の学年章を三年生のものに付け替えて、新しい教室に足を踏み入れた。新しいクラスのうち、ふたりが欠席していた。実家が沿岸で、片付けなどの手伝いをしていると担任は言った。私は美術室に通う毎日を再開した。美術部は幽霊部員がほとんどで、コンクール四ヵ月前の部室でキャンバスに向かう部員は私だけだ。木の匂いと、すこしだけニスの匂いがする美術室にいると、気持ちが研ぎ澄まされていくのがわかった。使い古されたイーゼルを立たせて、両腕をいっぱい伸ばしてキャンバスを置く。私は改めて、集大成の滝を描こうと思った。不動の滝の写真を携帯に表示して、じっと眺めて、閉じる。大きく息を吸って、アタリの線を描き始める。 自分のからだのなかに一本の太い滝を流すような、絵のなかの音を描きだすような、豪快で、繊細な不動の滝で、必ず賞を獲りたい。獲る。描きたすほどに、今までの中でいちばん立体的な滝になっていく。「氷柱のこえ(くどうれいん)」より引用

これらの文章を正確に理解するためには、小学生が日常会話ではあまり使用しないような語彙を知っている必要があります。そのため、語彙力の強化は中学受験国語の読解力を根本から支える土台となるのです。

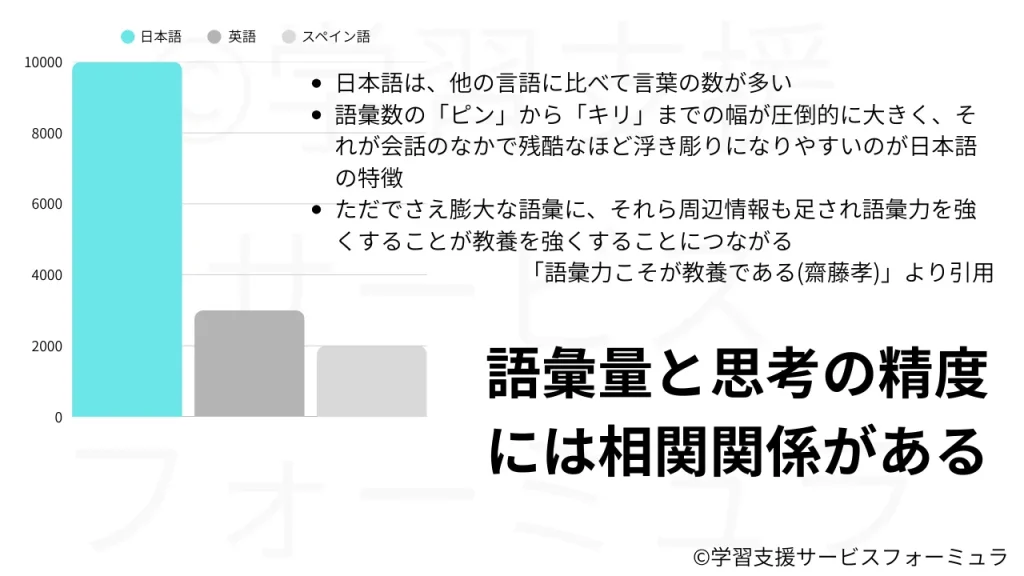

理由2.「語彙力」と「思考力」は比例関係にあるから

「語彙力こそが教養である(齋藤孝)」より引用

日本語の90%を理解するために必要な語彙数は、およそ1万語と言われています。ところが、諸外国を見てみると、ケタが違う。英語は日本語の3分の1にも満たない3000語、スペイン語やフランス語にいたっては2000語足らずで、その言語を90%理解できるのです。つまり、日常のコミュニケーションを円滑に進めたり文章を読んだりするために、私たち日本人はスペイン人の5倍の語彙を持たなくてはならない、ということです。

〜中略〜

また、日本の大学生が持っている平均的な語彙数がおよそ5万語で、『広辞苑』には24万語も掲載されていることを考えると、大学を卒業してからさらに残りの19万語を網羅して、ようやくほぼ100%の日本語が理解できる計算になります。

こうした数字に鑑みても、語彙数の「ピン」から「キリ」までの幅が圧倒的に大きく、それが会話のなかで残酷なほど浮き彫りになりやすいのが日本語の特徴だ、ということがおわかりいただけるのではょうか。

さらに、前述したとおり、本書で扱う「語彙」はただ単語数や言葉の量を指すものではありません。語彙=教養ですから、言い回しやフレーズなどの文章も含んだ知識の集合体を「語彙」としています。ただでさえ膨大な語彙に、それら周辺情報も足される。語彙力は「ここまでできたらOK」という明確なゴールのない、むしろ宇宙のようにどこまでも広がっていく果てしないものかもしれません。だからこそ、貪欲にインプットした人とそうでない人で、教養の差が生まれやすい。

「語彙力こそが教養である(齋藤孝)」より引用

語彙力は、文章の表面的な意味を理解するだけでなく、その裏にある書き手の意図や論理を読み解く「思考力」と深く結びついています。語彙が豊富であればあるほど、より複雑な概念や抽象的な事柄を深く理解できるようになります。

例えば、「相対化」という言葉を知っていれば、物事を絶対的なものではなく、他の物事との関係性の中で捉え直すという高度な思考が可能になります。

このように、語彙力は思考のツールであり、語彙を増やすことは、思考の幅を広げ、深い洞察力や論理的な思考力を養うことにつながるのです。 中学受験で合否を分けるのは、単なる知識の有無ではなく、思考力や表現力です。語彙力は、それら全ての基礎を築く鍵となります。

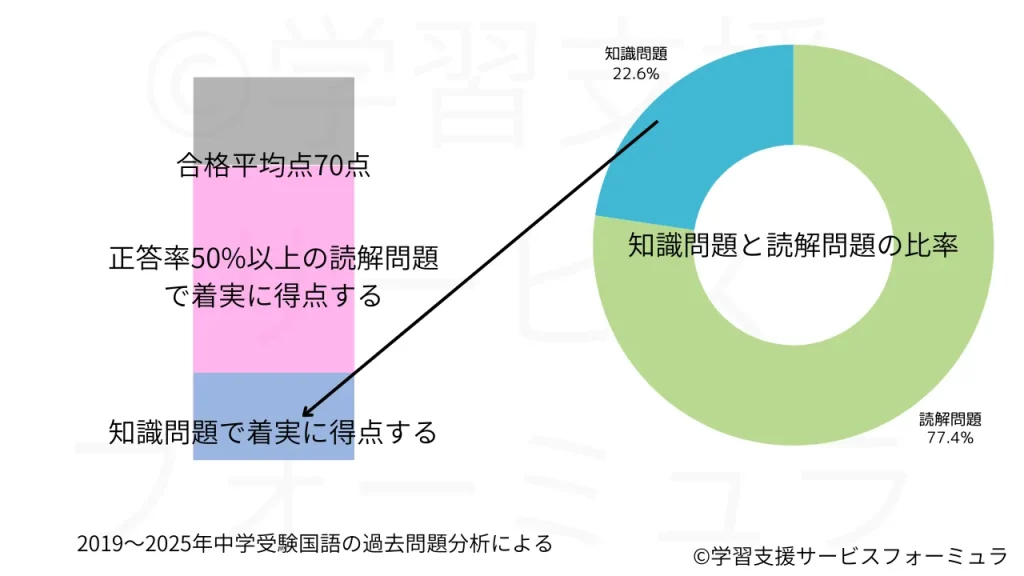

理由3.知識問題で確実に得点できるようになるから

中学受験の国語では、語句の意味を問う問題や、慣用句、ことわざ、四字熟語などの知識を問う問題が必ずと言っていいほど出題されます。これらの問題は、文章読解問題と異なり、あらかじめ知識を身につけておけば確実に得点できます。 読解問題は、当日の問題との相性や集中力に左右される部分もありますが、語彙問題は努力がそのまま点数に直結します。

特に、近年では単純な意味を問うだけでなく、文脈に合う語句を選択させるなど、応用力を問う問題も増えてきています。そのため、単なる丸暗記ではなく、それぞれの語句が持つニュアンスまでを理解しておくことが、安定した高得点につながるのです。

理由4.記述力の土台が出来上がるから

中学受験の国語では、正答率50%以上の記述問題で安定して得点ができるかが合否を分ける大きなカギとなります。記述問題では、問われている内容を正確に理解し、自分の言葉で論理的に説明する力が求められます。適切な語彙を知らなければ、自分の考えを正確に表現できず、抽象的で曖昧な文章になってしまいがちです。

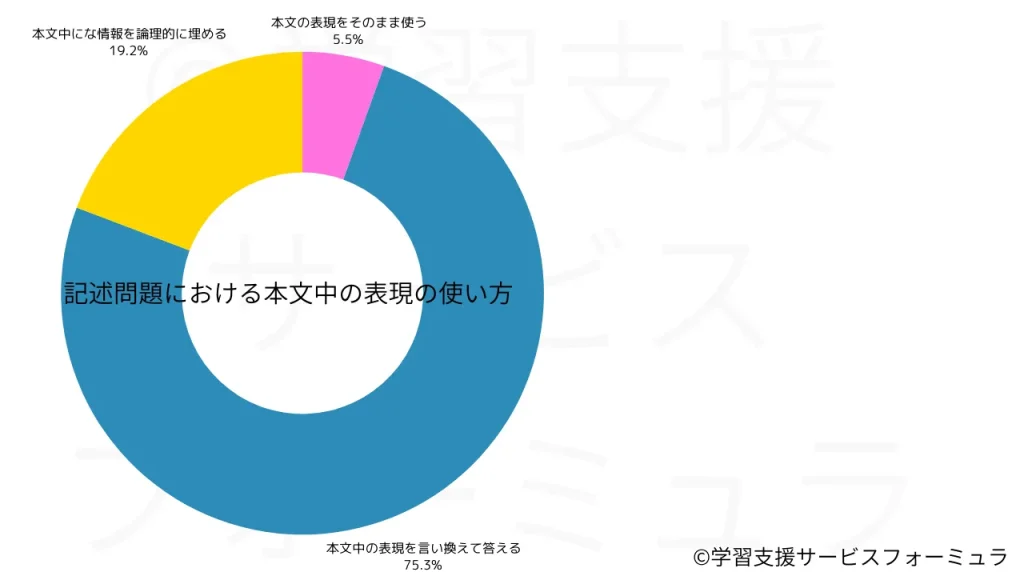

こちらのグラフは、直近7年間の中学受験国語の記述問題において、「本文表現がどのように使われたか」というデータです。

- 本文中の表現をそのまま解答に使える:5.5%

- 本文中の表現を言い換えて答える:75.3%

- 本文中にない情報を論理的に埋める:19.2%

記述問題においては、90%以上の問題で、本文の表現を言い換えて解答する必要があることがわかります。本文をコピペするだけでは太刀打ちが難しいのが中学受験国語です。

塾長 神泉

塾長 神泉体系化された方法論で記述問題を解くことに特化したオンラインレッスンは「中学受験国語フォーカスラーニング」で無料でお試し受講が可能です。

理由5.読解の速度と精度が上がるから

中学受験の国語では、限られた時間内で長い文章を読み解くスピードも重要になります。語彙力が不足していると、文章を読むたびに知らない言葉の意味を推測したり、立ち止まったりすることになり、読解スピードが大幅に低下してしまいます。あらかじめ多くの語彙を知っていれば、文章全体をスムーズに読み進めることができ、読解速度が飛躍的に向上します。

また、語彙の意味を正確に理解していれば、文脈を誤解することなく、筆者の意図を正確に読み取ることができ、読解の精度も向上します。語彙力の学習は、読解の土台を固めることで、時間的プレッシャーを軽減し、冷静に問題に取り組めるようになります。

理由6.小学校低学年の時点から先取り学習ができるから

中学受験の算数や理科、社会は、学年が上がるにつれて内容が複雑になり、小学校高学年にならないと本格的な学習が難しい分野が多くあります。しかし、国語の語彙学習は、特別な予備知識を必要としないため、小学校低学年の時点から始めることができます。早い時期から少しずつでも語彙を増やしておくことで、学年が上がってからの学習が非常にスムーズになります。 「<公式>中学受験フォーカスラーニング」では、合理的な記憶法に沿った形で語彙を習得する講座も実施しております。

中学受験国語で抑えるべき語句の代表的分野まとめ

「慣用句」系の語彙

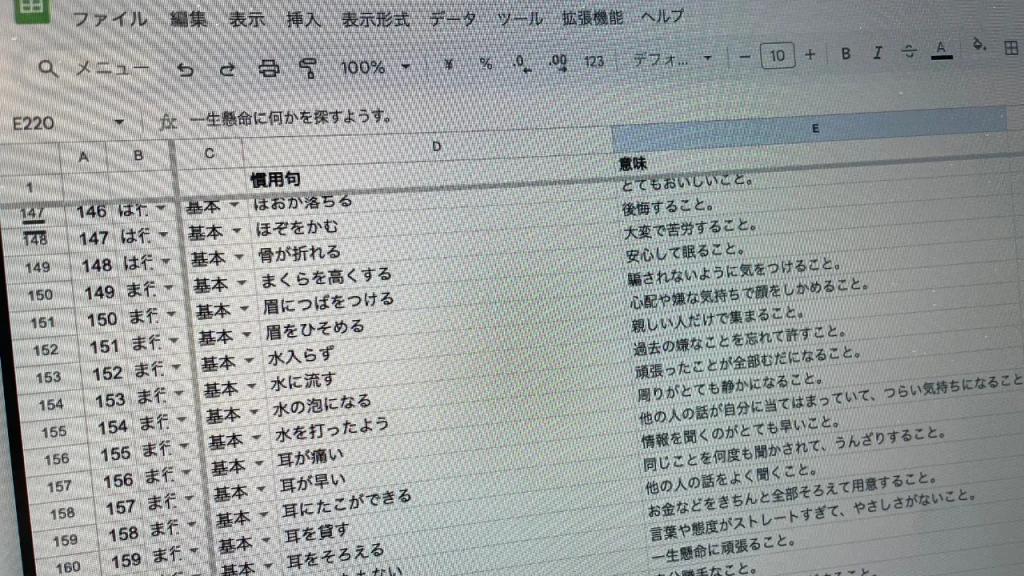

基本レベルの慣用句185語まとめ

- 相づちを打つ

- 揚げ足をとる

- あごを出す

- 朝飯前

- 足が地につかない

- 足が出る

- 足が棒になる

- 味もそっけもない

- 足を洗う

- 味をしめる

- 足を引っ張る

- 頭が上がらない

- 後の祭り

- 穴の開くほど

- 油を売る

- あわを食う

- 息を殺す

- 息をのむ

- いたちごっこ

- 板につく

- 一か八か

- 一目置く

- 一糸乱れず

- 一杯食わす

- いもを洗うよう

- 雨後の筍

- 浮き足立つ

- 後ろ髪を引かれる

- 後ろ指をさされる

- うだつが上がらない

- 腕が鳴る

- 腕におぼえがある

- 腕によりをかける

- 鰻のぼり

- 馬が合う

- うりふたつ

- 上の空

- 大目玉を食う

- 奥歯に物がはさまる

- 鬼の首をとったよう

- 尾ひれをつける

- 親のすねをかじる

- 顔が広い

- 顔から火が出る

- 顔に泥をぬる

- 顔を立てる

- かたずをのむ

- 肩で風を切る

- 肩の荷がおりる

- 肩身がせまい

- 肩を並べる

- 肩を持つ

- かぶとをぬぐ

- 借りてきた猫

- 気が置けない

- 気が気でない

- 狐につままれる

- 気に病む

- 肝をつぶす

- 釘をさす

- 草の根を分けてさがす

- 口が軽い

- 口がすっぱくなる

- 口が減らない

- 口車に乗る

- くちばしを入れる

- 首が回らない

- 首を長くする

- くもの子を散らす

- 雲をつかむ

- 煙に巻く

- けりがつく

- けんもほろろ

- 黒白を争う

- 心を鬼にする

- 心をくだく

- 腰が低い

- 腰を折る

- ごまをする

- さじを投げる

- さばを読む

- 舌つづみを打つ

- 舌を巻く

- しっぽを出す

- しっぽを巻く

- しのぎをけずる

- 白羽の矢が立つ

- しらを切る

- 尻馬に乗る

- 尻に火がつく

- すずめの涙

- 図に乗る

- すみに置けない

- 太鼓判を押す

- 台無しにする

- 高嶺の花

- 高をくくる

- 竹を割ったよう

- 立て板に水

- 棚に上げる

- 玉にきず

- 血も涙もない

- 手塩にかける

- 手に余る

- 手の裏を返す

- 手をこまねく

- 手を抜く

- 手を焼く

- 峠を越す

- とどのつまり

- 途方に暮れる

- 長い目で見る

- 梨のつぶて

- 涙をのむ

- 二の足を踏む

- 二の句がつげない

- 猫の手も借りたい

- 猫をかぶる

- 寝耳に水

- 根も葉もない

- 音をあげる

- のどから手が出る

- 歯が立たない

- 鼻が高い

- 話に花が咲く

- 鼻にかける

- 鼻につく

- 鼻をあかす

- 羽をのばす

- 腹が黒い

- 腹がすわる

- はらわたが煮えくりかえる

- 腹をくくる

- 腹をさぐる

- ひざを打つ

- ひざを交える

- 火の消えたよう

- 百も承知

- ピンからキリまで

- ふいになる

- 不意をつく

- 袋のねずみ

- 腑に落ちない

- へそを曲げる

- 棒に振る

- ほおが落ちる

- ほぞをかむ

- 骨が折れる

- まくらを高くする

- 眉につばをつける

- 眉をひそめる

- 水入らず

- 水に流す

- 水の泡になる

- 水を打ったよう

- 耳が痛い

- 耳が早い

- 耳にたこができる

- 耳を貸す

- 耳をそろえる

- 身もふたもない

- 身を粉にする

- 虫がいい

- 虫が知らせる

- 虫が好かない

- 虫の居所が悪い

- 胸を張る

- 目が肥える

- 目からうろこが落ちる

- 目くじらを立てる

- 目と鼻の先

- 目に余る

- 目にもの見せる

- 目の色を変える

- 目のかたきをにする

- 目鼻がつく

- 目をかける

- 目を三角にする

- 目を白黒させる

- 目を丸くする

- やぶから棒

- 山をかける

- 指をくわえる

- わらにもすがる

- 輪をかける

受験レベルの慣用句174語まとめ

- 開いた口がふさがらない

- 合いの手を入れる

- 阿吽の呼吸

- 青筋を立てる

- 灰汁が強い

- 拳げ句の果て

- 胡座をかく

- 足並みがそろう

- 足下に火がつく

- 汗水たらす

- 頭が固い

- 頭が切れる

- 頭が下がる

- 頭を冷やす

- 当てが外れる

- 油をしぼる

- 甘い汁を吸う

- 蟻のはい出る隙もない

- 合わせる顔がない

- 暗礁に乗り上げる

- 痛くもかゆくもない

- 至れり尽くせり

- 一から十まで

- 一刻を争う

- 一矢を報いる

- 一石を投じる

- 一本取られる

- いの一番

- 否でも応でも

- 上を下への

- 現を抜かす

- 打てば響く

- 鵜呑みにする

- 鵜の目鷹の目

- 産みの苦しみ

- 有無をいわせず

- うんちくを傾ける

- 英気を養う

- 得体が知れない

- 襟を正す

- おうむ返し

- 大口をたたく

- 大船に乗ったよう

- 大風呂敷を広げる

- おくびにも出さない

- お茶をにごす

- お眼鏡にかなう

- 恩に着る

- 顔色をうかがう

- 片足をつっこむ

- 活を入れる

- 合点が行く

- 閑古鳥が鳴く

- 間髪を入れず

- 聞き耳を立てる

- 襟を返す

- 琴線に触れる

- ぐうの音も出ない

- 苦杯をなめる

- 逆鱗に触れる

- 檄を飛ばす

- けれんみがない

- 業を煮やす

- 腰が引ける

- 後手に回る

- 小耳にはさむ

- 様になる

- 三拍子そろう

- 思案に暮れる

- 敷居が高い

- 地団駄を踏む

- しっぽをつかむ

- しびれを切らす

- 耳目を集める

- 寝食を忘れる

- 進退きわまる

- 砂をかむよう

- 関の山

- 堰を切る

- 狭き門

- 先見の明

- 外堀をうめる

- 反りが合わない

- 手綱を締める

- 旋毛を曲げる

- 手取り足取り

- 手に汗をにぎる

- 手も足も出ない

- 天狗になる

- 取って付けたよう

- 虎の子

- 取りつく島がない

- 泣く子もだまる

- 為せば成る

- 波風が立つ

- 奈落の底

- 二の次にする

- 二の舞

- 二番煎じ

- 二枚舌を使う

- 抜き差しならない

- 願ったり叶ったり

- 根掘り葉掘り

- のっぴきならない

- 拍車をかける

- 薄氷を踏む

- 歯応えがある

- 梯子を外される

- 旗色が悪い

- 発破をかける

- 花も実もある

- 花を持たせる

- 羽目を外す

- 判で押したよう

- 引きも切らず

- 引く手数多

- 額に汗する

- 一息入れる

- 日の目を見る

- 火花を散らす

- 火ぶたを切る

- 氷山の一角

- ひんしゅくを買う

- 風雲急を告げる

- 風前の灯火

- 筆が立つ

- ふるいにかける

- ほうほうの体

- ほえ面をかく

- ほとぼりが冷める

- 骨抜きにされる

- 骨身にしみる

- ほらを吹く

- 間が悪い

- 巻き添えを食う

- 勝るとも劣らぬ

- 股にかける

- 的を射る

- まなじりを決する

- 目の当たりにする

- まんじりともしない

- 満を持す

- 見栄を張る

- 神輿を担ぐ

- 水と油

- 水も漏らさぬ

- 水を開ける

- 水を差す

- 身の毛がよだつ

- 耳を疑う

- 耳をそばだてる

- 見るに忍びない

- 身を立てる

- 実を結ぶ

- 無用の長物

- 明暗を分ける

- 目が利く

- 目頭が熱くなる

- めっきがはげる

- 目処がつく

- 目星をつける

- めりはりをつける

- 目を皿のようにする

- 諸刃の剣

- 矢面に立つ

- 矢の催促

- 世の習い

- 呼び声が高い

- 埒が明かない

- 溜飲を下げる

- 頼を見ない

- 脇目も振らず

- 我に返る

- 我を忘れる

中学受験で覚えるべき慣用句について「【中学受験国語】頻出の慣用句300個一覧~重要度別~おすすめのテキストも紹介」でより詳細な解説を行っています。

「ことわざ」系の語彙

基本レベルのことわざ162語まとめ

- 頭隠して尻隠さず

- 後は野となれ山となれ

- 蛇蜂とらず

- 雨垂れ石をうがつ

- 雨降って地固まる

- 案ずるより産むが易し

- 石の上にも三年

- 石橋をたたいて渡る

- 医者の不養生

- 急がば回れ

- 一寸の虫にも五分の魂

- 犬も歩けば棒に当たる

- 命あっての物種

- 井の中の蛙大海を知らず

- 魚心あれば水心

- 嘘も方便

- うどの大木

- 鶴のまねをする烏

- 馬の耳に念仏

- 海老で鯛を釣る

- 縁の下の力持ち

- 負うた子に教えられる

- 鬼に金棒

- 鬼の目にも涙

- 帯に短したすきに長し

- おぼれる者はわらをもつかむ

- 親の心子知らず

- 飼い犬に手をかまれる

- 蛙の面に水

- 稼ぐに追いつく貧乏なし

- 勝って兜の緒を締めよ

- 河童の川流れ

- 壁に耳あり障子に目あり

- 果報は寝て待て

- 亀の甲より年の功

- 枯れ木も山のにぎわい

- かわいい子には旅をさせよ

- かわいさ余って憎さ百倍

- 聞いて極楽見て地獄

- 聞くは一時の恥聞かぬは一生の恥

- 雉も鳴かずばうたれまい

- 窮すれば通ず

- 腐っても鯛

- 口は禍の門

- 苦しいときの神頼み

- 君子危うきに近寄らず

- 芸は身を助ける

- 孝行のしたい時分に親はなし

- 後悔先に立たず

- 怪我の功名

- 弘法にも筆の誤り

- 転ばぬ先の杖

- 紺屋の白袴

- 猿も木から落ちる

- 触らぬ神に祟りなし

- 山椒は小粒でもぴりりと辛い

- 三人寄れば文殊の知恵

- 鹿を追う者は山を見ず

- 親しき仲にも礼儀あり

- 釈迦に説法

- 朱に交われば赤くなる

- 十人十色

- 知らぬが仏

- 好きこそ物の上手なれ

- 過ぎたるはなお及ばざるが如し

- 雀百まで踊り忘れず

- 急いては事を仕損じる

- 背に腹はかえられぬ

- 船頭多くして船山に上る

- 善は急げ

- 千里の道も一歩から

- 袖すりあうも多生の縁

- 備えあれば憂いなし

- 損して得取る

- 大山鳴動して鼠一匹

- 大は小を兼ねる

- 宝の持ち腐れ

- 立つ鳥跡を濁さず

- 蓼食う虫も好き好き

- 棚から牡丹餅

- 旅は道連れ世は情け

- 短気は損気

- 忠言耳に逆らう

- 提灯に釣鐘

- 塵も積もれば山となる

- 月とすっぽん

- 月夜に提灯

- 釣り落とした魚は大きい

- 鶴の一声

- 出る杭は打たれる

- 灯台下暗し

- 遠くの親類より近くの他人

- 時は金なり

- 所変われば品変わる

- 隣の花は赤い

- とらぬ狸の皮算用

- 虎の威を借る狐

- 泥棒をとらえて縄をなう

- 団栗の背比べ

- 飛んで火に入る夏の虫

- ない袖は振れぬ

- 長い物には巻かれろ

- 泣きっ面に蜂

- なくて七癖

- 情けは人のためならず

- 七転び八起き

- 怠け者の節句働き

- 習うより慣れろ

- 二階から目薬(天井から目薬)

- 憎まれっ子世にはばかる

- 二度あることは三度ある

- 二兎を追う者は一兎をも得ず

- 糠に釘

- 濡れ手で粟

- 濡れぬ先の傘

- 猫に鰹節

- 猫に小判

- 能ある鷹は爪を隠す

- 喉もと過ぎれば熱さを忘れる

- 暖簾に腕押し

- 話し上手は聞き上手

- 花より団子

- 早起きは三文の得

- 針の穴から天をのぞく

- 必要は発明の母

- 人の噂も七十五日

- 人のふり見てわがふり直せ

- 火に油を注ぐ

- 火のない所に煙は立たぬ

- 百聞は一見にしかず

- 瓢箪から駒(が出る)

- 豚に真珠

- 下手な鉄砲も数うてば当たる

- 下手の横好き

- 蛇に見こまれた蛙

- 仏つくって魂入れず

- 仏の顔も三度

- まかぬ種は生えぬ

- 負けるが勝ち

- 待てば海路の日和あり

- ミイラ取りがミイラになる

- 身から出た錆

- 三つ子の魂百まで

- 昔取った杵柄

- 無理が通れば道理引っこむ

- 目から鼻へ抜ける

- 目の上のたんこぶ

- 餅は餅屋

- 物も言いようで角が立つ

- 門前の小僧習わぬ経を読む

- 焼け石に水

- 安物買いの銭失い

- 柳の下のどじょう

- 油断大敵

- 弱り目に祟り目

- 楽あれば苦あり

- 良薬は口に苦し

- 論語読みの論語知らず

- 論より証拠

- 禍を転じて福となす

- 渡る世間に鬼はない

- 笑う門には福来たる

受験レベルのことわざ167語まとめ

- 青は藍より出でて藍より青し

- 悪事千里を行く

- 悪銭身につかず

- あしたはあしたの風がふく

- 当たってくだけろ

- 当たらずとも遠からず

- 当たるも八卦当たらぬも八卦

- 暑さ寒さも彼岸まで

- 羹にこりて膾をふく

- あばたもえくぼ

- いうは易く行うは難し

- 生き馬の目をぬく

- 衣食足りて礼節を知る

- 一事が万事

- 一難去ってまた一難

- 一年の計は元旦にあり

- 一富士二鷹三なすび

- 一を聞いて十を知る

- 一寸先は闇

- いつまでもあると思うな親と金

- いわしの頭も信心から

- いわぬが花

- 上には上がある

- 牛に引かれて善光寺参り

- 氏より育ち

- 嘘から出たまこと

- 嘘つきはどろぼうの始まり

- 馬には乗ってみよ人には添うてみよ

- 海のものとも山のものともつかない

- 売り言葉に買い言葉

- 瓜のつるになすびはならぬ

- うわさをすれば影がさす

- 江戸のかたきを長崎で討つ

- 絵に描いた餅

- 老いては子に従え

- 起きて半畳寝て一畳

- おごる平家は久しからず

- 鬼のいぬ間に洗濯

- 思い立ったが吉日

- 親の意見となすびの花は千に一つの仇はない

- 終わりよければすべてよし

- 恩を仇で返す

- 隗より始めよ

- 火事とけんかは江戸の花

- 風がふけば桶屋がもうかる

- かぜは万病のもと

- 火中の栗を拾う

- 勝てば官軍

- 金は天下のまわりもの

- 金持ちけんかせず

- 禍福はあざなえる縄のごとし

- 鴨がねぎをしょってくる

- 堪忍袋の緒が切れる

- 九死に一生を得る

- 窮鼠猫をかむ

- 漁夫の利

- 清水の舞台から飛びおりる

- 木を見て森を見ず

- くさいものにふたをする

- 口も八丁手も八丁

- 来る者はこばまず

- 鶏口となるも牛後となるなかれ

- 犬猿の仲

- けんか両成敗

- 光陰矢のごとし

- 攻撃は最大の防御

- 好事魔多し

- 郷に入っては郷に従え

- 弘法筆を選ばず

- 虎穴に入らずんば虎子を得ず

- 五十歩百歩

- 転がる石に苔は生えない

- 転んでもただでは起きない

- コロンブスの卵

- 子を持って知る親の恩

- 三十六計逃げるにしかず

- 三度目の正直

- 地獄で仏

- 地獄の沙汰も金次第

- 地震雷火事おやじ

- 失敗は成功のもと

- 蛇の道は蛇

- 少年老い易く学なり難し

- 将を射んと欲すればまず馬を射よ

- 初心忘るべからず

- 人事をつくして天命を待つ

- 心頭を滅却すれば火もまた涼し

- 捨てる神あれば拾う神あり

- すべての道はローマに通ず

- 住めば都

- 青天の霹靂

- 柿檻は双葉より芳し

- 前門の虎 後門の狼

- 対岸の火事

- ただより高いものはない

- 旅の恥はかき捨て

- 玉にきず

- 便りのないのはよい便り

- 沈黙は金

- 罪を憎んで人を憎まず

- 爪に火をともす

- 爪のあかを煎じて飲む

- 鉄は熱いうちに打て

- 出もの腫れもの所嫌わず

- 伝家の宝刀

- 天は二物を与えず

- 天は自ら助くる者を助く

- 同病相あわれむ

- 毒をもって毒を制す

- 隣の芝生は青い

- とびが鷹を生む

- 流れに棹さす

- 泣く子と地頭には勝てぬ

- 生兵法は大けがのもと

- 逃げるが勝ち

- 二足のわらじ

- 人間万事塞翁が馬

- 猫の手も借りたい

- 寝耳に水

- 念には念を入れる

- 残りものには福がある

- 背水の陣

- 這えば立て立てば歩めの親心

- ばかの一つ覚え

- 馬脚をあらわす

- 箸にも棒にもひっかからない

- 働かざる者食うべからず

- 腹が減っては戦ができぬ

- 腹八分に医者いらず

- 庇を貸して母屋を取られる

- 一筋縄ではいかない

- 人の口に戸は立てられぬ

- 人の褌で相撲を取る

- 人は見かけによらぬもの

- 覆水盆に返らず

- 武士は食わねど高楊枝

- へそが茶をわかす

- 下手の考え休むに似たり

- ペンは剣より強し

- 坊主憎けりゃ袈裟まで憎い

- 忙中閑あり

- 骨折り損のくたびれもうけ

- 馬子にも衣装

- 真綿で首をしめる

- 見ざる聞かざる言わざる

- 水清ければ魚すまず

- 実るほど頭の下がる稲穂かな

- 見ると聞くとは大違い

- 目から鱗が落ちる

- 目には目を歯には歯を

- 目は口ほどにものをいう

- 元の木阿弥

- 元も子もない

- 桃栗三年柿八年

- 藪をつついて蛇を出す

- 病は気から

- 矢も楯もたまらず

- 羊頭をかかげて狗肉を売る

- 寄らば大樹の陰

- 来年のことをいえば鬼が笑う

- 李下に冠を正さず

- 両手に花

- 類は友を呼ぶ

- ローマは一日にしてならず

- 若い時の苦労は買ってでもせよ

- 渡りに舟

- 割れ鍋に綴じ蓋

中学受験で覚えるべきことわざについて「【中学受験国語】頻出のことわざ300個一覧~重要度別~おすすめのテキストも紹介」でより詳細な解説を行っています。

「四字熟語」系の語彙

基本レベルの四字熟語146語まとめ

- 悪戦苦闘(あくせんくとう)

- 異口同音(いくどうおん)

- 以心伝心(いしんでんしん)

- 一衣帯水(いちいたいすい)

- 一言居士(いちごんこじ)

- 一期一会(いちごいちえ)

- 一言半句(いちごんはんく)

- 一日千秋(いちじつせんしゅう)

- 一念発起(いちねんほっき)

- 一望千里(いちぼうせんり)

- 一網打尽(いちもうだじん)

- 一目瞭然(いちもくりょうぜん)

- 一喜一憂(いっきいちゆう)

- 一挙両得(いっきょりょうとく)

- 一刻千金(いっこくせんきん)

- 一触即発(いっしょくそくはつ)

- 一所懸命(いっしょけんめい)

- 一進一退(いっしんいったい)

- 一心同体(いっしんどうたい)

- 一心不乱(いっしんふらん)

- 一世一代(いっせいちだい)

- 一石二鳥(いっせきにちょう)

- 一朝一夕(いっちょういっせき)

- 一長一短(いっちょういったん)

- 一刀両断(いっとうりょうだん)

- 意味深長(いみしんちょう)

- 因果応報(いんがおうほう)

- 右往左往(うおうさおう)

- 海千山千(かいせんざんせん)

- 栄枯盛衰(えいこせいすい)

- 傍目八目(おかめはちもく)

- 温故知新(おんこちしん)

- 快刀乱麻(かいとうらんま)

- 臥薪嘗胆(がしんしょうたん)

- 花鳥風月(かちょうふうげつ)

- 我田引水(がでんいんすい)

- 画竜点睛(がりょうてんせい)

- 冠婚葬祭(かんこんそうさい)

- 完全無欠(かんぜんむけつ)

- 危機一髮(ききいっぱつ)

- 起死回生(きしかいせい)

- 起承転結(きしょうてんけつ)

- 疑心暗鬼(ぎしんあんき)

- 奇想天外(きそうてんがい)

- 喜怒哀楽(きどあいらく)

- 牛飲馬食(ぎゅういんばしょく)

- 急転直下(きゅうてんちょっか)

- 玉石混淆(ぎょくせきこんこう)

- 空前絶後(くうぜんぜつご)

- 月下氷人(げっかひょうじん)

- 言行一致(げんこういっち)

- 公平無私(こうへいむし)

- 吳越同舟(ごえつどうしゅう)

- 古今東西(ここんとうざい)

- 後生大事(ごしょうだいじ)

- 五里霧中(ごりむちゅう)

- 言語道断(ごんごどうだん)

- 三寒四温(さんかんしおん)

- 自画自賛(じがじさん)

- 自給自足(じきゅうじそく)

- 四苦八苦(しくはっく)

- 試行錯誤(しこうさくご)

- 自業自得(じごうじとく)

- 事実無根(じじつむこん)

- 七転八倒(しちてんばっとう)

- 質疑応答(しつぎおうとう)

- 質実剛健(しつじつごうけん)

- 四面楚歌(しめんそか)

- 弱肉強食(じゃくにくきょうしょく)

- 縦横無尽(じゅうおうむじん)

- 終始一貫(しゅうしいっかん)

- 自由自在(じゆうじざい)

- 十人十色(じゅうにんといろ)

- 取捨選択(しゅしゃせんたく)

- 首尾一貫(しゅびいっかん)

- 順風満帆(じゅんぷうまんぱん)

- 正真正銘(しょうしんしょうめい)

- 枝葉末節(しようまっせつ)

- 支離滅裂(しりめつれつ)

- 心機一転(しんきいってん)

- 神出鬼没(しんしゅつきぼつ)

- 針小棒大(しんしょうぼうだい)

- 新進気鋭(しんしんきえい)

- 森羅万象(しんらばんしょう)

- 頭寒足熱(ずかんそくねつ)

- 晴耕雨読(せいこううどく)

- 誠心誠意(せいしんせいい)

- 正正堂堂(せいせいどうどう)

- 青天白日(せいてんはくじつ)

- 清廉潔白(せいれんけっぱく)

- 是是非非(ぜぜひひ)

- 切瑳琢磨(せっさたくま)

- 絶体絶命(ぜったいぜつめい)

- 千載一遇(せんざいいちぐう)

- 千差万别(せんさばんべつ)

- 前人未到(ぜんじんみとう)

- 前代未聞(ぜんだいみもん)

- 千变万化(せんぺんばんか)

- 創意工夫(そういくふう)

- 大器晩成(たいきばんせい)

- 大義名分(たいぎめいぶん)

- 大胆不敵(だいたんふてき)

- 大同小異(だいどうしょうい)

- 多事多難(たじたなん)

- 单刀直入(たんとうちょくにゅう)

- 朝三暮四(ちょうさんぼし)

- 朝令暮改(ちょうれいぼかい)

- 適材適所(てきざいてきしょ)

- 徹頭徹尾(てっとうてつび)

- 天衣無縫(てんいむほう)

- 電光石火(でんこうせっか)

- 天变地異(てんぺんちい)

- 東奔西走(とうほんせいそう)

- 内憂外患(ないゆうがいかん)

- 二束三文(にそくさんもん)

- 日進月歩(にっしんげっぽ)

- 馬耳東風(ばじとうふう)

- 八方美人(はっぽうびじん)

- 波瀾万丈(はらんばんじょう)

- 半死半生(はんしはんしょう)

- 半信半疑(はんしんはんぎ)

- 美辞麗句(びじれいく)

- 百発百中(ひゃっぱつひゃくちゅう)

- 品行方正(ひんこうほうせい)

- 不言実行(ふげんじっこう)

- 不即不離(ふそくふり)

- 不眠不休(ふみんふきゅう)

- 不老不死(ふろうふし)

- 附和雷同(ふわらいどう)

- 粉骨砕身(ふんこつさいしん)

- 文武両道(ぶんぶりょうどう)

- 平身低頭(へいしんていとう)

- 傍若無人(ぼうじゃくぶじん)

- 捧腹絶倒(ほうふくぜっとう)

- 本末転倒(ほんまつてんとう)

- 無我夢中(むがむちゅう)

- 無病息災(むびょうそくさい)

- 孟母三遷(もうぼさんせん)

- 優柔不断(ゆうじゅうふだん)

- 優勝劣敗(ゆうしょうれっぱい)

- 有名無実(ゆうめいむじつ)

- 油断大敵(ゆだんたいてき)

- 羊頭狗肉(ようとうくにく)

- 竜頭蛇尾(りゅうとうだび)

- 臨機応変(りんきおうへん)

- 老若男女(ろうにゃくなんにょ)

受験レベルの四字熟語170語まとめ

- 青息吐息(あおいろといき)

- 阿鼻叫喚(あびきょうかん)

- 暗中模索(あんちゅうもさく)

- 意気消沈(いきしょうちん)

- 意気投合(いきとうごう)

- 意気揚揚(いきようよう)

- 意志薄弱(いしはくじゃく)

- 一汁一菜(いちじゅういっさい)

- 一病息災(いちびょうそくさい)

- 一部始終(いちぶしじゅう)

- 一問一答(いちもんいっとう)

- 一蓮托生(いちれんたくしょう)

- 一攫千金(いっかくせんきん)

- 一気呵成(いっきかせい)

- 一挙一動(いっきょいちどう)

- 一件落着(いっけんらくちゃく)

- 一切合切(いっさいがっさい)

- 一子相伝(いっしそうでん)

- 一世風靡(いっせいふうび)

- 一致団結(いっちだんけつ)

- 威風堂々(いふうどうどう)

- 慇懃無礼(いんぎんぶれい)

- 有為転变(ういてんぺん)

- 烏合之衆(うごうのしゅう)

- 有象無象(うぞうむぞう)

- 有耶無耶(うやむや)

- 紆余曲折(うよきょくせつ)

- 雲散霧消(うんさんむしょう)

- 得手勝手(えてかって)

- 音信不通(おんしんふつう)

- 乳母日傘(うばひがさ)

- 開口一番(かいこういちばん)

- 外柔内剛(がいじゅうないごう)

- 佳人薄命(かじんはくめい)

- 感慨無量(かんがいむりょう)

- 緩急自在(かんきゅうじざい)

- 換骨奪胎(かんこつだったい)

- 勧善懲悪(かんぜんちょうあく)

- 艱難辛苦(かんなんしんく)

- 閑話休題(かんわきゅうだい)

- 喜色満面(きしょくまんめん)

- 旧態依然(きゅうたいいぜん)

- 狂喜乱舞(きょうきらんぶ)

- 共存共栄(きょうぞんきょうえい)

- 器用貧乏(きようびんぼう)

- 興味津々(きょうみしんしん)

- 毀誉褒貶(きよほうへん)

- 金科玉条(きんかぎょくじょう)

- 謹厳実直(きんげんじっちょく)

- 君子豹変(くんしひょうへん)

- 群雄割拠(ぐんゆうかっきょ)

- 喧喧囂囂(けんけんごうごう)

- 乾坤一擲(けんこんいってき)

- 捲土重来(けんどじゅうらい)

- 権謀術数(けんぼうじゅっすう)

- 絢爛豪華(けんらんごうか)

- 厚顔無恥(こうがんむち)

- 巧言令色(こうげんれいしょく)

- 荒唐無稽(こうとうむけい)

- 公明正大(こうめいせいだい)

- 国士無双(こくしむそう)

- 極楽往生(ごくらくおうじょう)

- 孤軍奮闘(こぐんふんとう)

- 五穀豊穣(ごこくほうじょう)

- 虎視眈々(こしたんたん)

- 古色蒼然(こしょくそうぜん)

- 故事来歴(こじらいれき)

- 五臓六腑(ごぞうろっぷ)

- 誇大妄想(こだいもうそう)

- 渾然一体(こんぜんいったい)

- 才色兼備(さいしょくけんび)

- 山紫水明(さんしすいめい)

- 三者三様(さんしゃさんよう)

- 三位一体(さんみいったい)

- 時期尚早(じきしょうそう)

- 色即是空(しきそくぜくう)

- 自然淘汰(しぜんとうた)

- 時代錯誤(じだいさくご)

- 七転八起(しちてんはっき)

- 叱咤激励(しったげきれい)

- 自暴自棄(じぼうじき)

- 自問自答(じもんじとう)

- 十年一日(じゅうねんいちじつ)

- 自由奔放(じゆうほんぽう)

- 主客転倒(しゅかくてんとう)

- 出処進退(しゅっしょしんたい)

- 純真無垢(じゅんしんむく)

- 笑止千万(しょうしせんばん)

- 情状酌量(じょうじょうしゃくりょう)

- 諸行無常(しょぎょうむじょう)

- 初志貫徹(しょしかんてつ)

- 私利私欲(しりしよく)

- 深謀遠慮(しんぼうえんりょ)

- 贅沢三昧(ぜいたくざんまい)

- 責任転嫁(せきにんてんか)

- 全身全霊(ぜんしんぜんれい)

- 全知全能(ぜんちぜんのう)

- 先手必勝(せんてひっしょう)

- 前途多難(ぜんとたなん)

- 前途洋洋(ぜんとようよう)

- 相思相愛(そうしそうあい)

- 大安吉日(たいあんきちじつ)

- 大願成就(たいがんじょうじゅ)

- 大言壮語(たいげんそうご)

- 大山鳴動(たいざんめいどう)

- 多種多樣(たしゅたよう)

- 他人行儀(たにんぎょうぎ)

- 他力本願(たりきほんがん)

- 単純明快(たんじゅんめいかい)

- 魑魅魍魎(ちみもうりょう)

- 猪突猛進(ちょとつもうしん)

- 痛快無比(つうかいむひ)

- 津津浦浦(つつうらうら)

- 手前味噌(てまえみそ)

- 手練手管(てれんてくだ)

- 天涯孤独(てんがいこどく)

- 天下泰平(てんかたいへい)

- 天真爛漫(てんしんらんまん)

- 天網恢恢(てんもうかいかい)

- 同床異夢(どうしょういむ)

- 独立独步(どくりつどっぽ)

- 難攻不落(なんこうふらく)

- 二者択一(にしゃたくいつ)

- 二人三脚(ににんさんきゃく)

- 年功序列(ねんこうじょれつ)

- 破顏一笑(はがんいっしょう)

- 薄利多売(はくりたばい)

- 八面六臂(はちめんろっぴ)

- 一人相撲(ひとりずもう)

- 百戦錬磨(ひゃくせんれんま)

- 百花繚乱(ひゃっかりょうらん)

- 百鬼夜行(ひゃっきやこう)

- 表裏一体(ひょうりいったい)

- 風光明媚(ふうこうめいび)

- 不易流行(ふえきりゅうこう)

- 複雑怪奇(ふくざつかいき)

- 不老長寿(ふろうちょうじゅ)

- 文明開化(ぶんめいかいか)

- 平穏無事(へいおんぶじ)

- 平平凡凡(へいへいぼんぼん)

- 变幻自在(へんげんじざい)

- 暴飲暴食(ぼういんぼうしょく)

- 茫然自失(ぼうぜんじしつ)

- 豊年満作(ほうねんまんさく)

- 満場一致(まんじょういっち)

- 満身創痍(まんしんそうい)

- 三日天下(みっかてんか)

- 三日坊主(みっかぼうず)

- 未来永劫(みらいえいごう)

- 無為無策(むいむさく)

- 無芸大食(むげいたいしょく)

- 無味乾燥(むみかんそう)

- 無理難題(むりなんだい)

- 明鏡止水(めいきょうしすい)

- 名誉挽回(めいよばんかい)

- 免許皆伝(めんきょかいでん)

- 面目躍如(めんもくやくじょ)

- 物見遊山(ものみゆさん)

- 門外不出(もんがいふしゅつ)

- 問答無用(もんどうむよう)

- 唯一無二(ゆいいつむに)

- 有形無形(ゆうけいむけい)

- 有言実行(ゆうげんじっこう)

- 勇猛果敢(ゆうもうかかん)

- 悠悠自適(ゆうゆうじてき)

- 容姿端麗(ようしたんれい)

- 落花流水(らっかりゅうすい)

- 理路整然(りろせいぜん)

- 輪廻転生(りんねてんしょう)

- 和洋折衷(わようせっちゅう)

中学受験で覚えるべき四字熟語について「【中学受験国語】頻出の四字熟語300個一覧~重要度別~おすすめのテキストも紹介|中受プロ講師監修」でより詳細な解説を行っています。

「カタカナ語(外来語)」系の語彙

基本レベルのカタカナ語122語まとめ

- アイディア

- アイテム

- アイデンティティー

- アウトドア

- アシスタント

- アドバイザー

- アナログ

- アピール

- アプローチ

- アマチュア

- アメージング

- アンバランス

- イートイン

- イマジネーション

- イメージ

- イメージチェンジ

- イレギュラー

- インターナショナル

- インターバル

- インドア

- インパクト

- エキサイティング

- エキスパート

- エコバッグ

- エコロジー

- エチケット

- エピソード

- エリア

- オーバー

- オールド

- オールマイティー

- オフ

- オファー

- オフィシャル

- オフィスビル

- オブジェ

- オプション

- ガーデニング

- ガイドブック

- カウンセリング

- カジュアル

- カリスマ

- キャラクター

- キャリア

- キャリア・アップ

- キャンペーン

- クール

- クオリティー

- クライマックス

- クラシック

- クリーン

- クリーン・エネルギー

- クレーム

- グローバル

- グローバル化

- ケア

- ケア・ワーカー

- ゴージャス

- コスト・パフォーマンス

- コマーシャル

- コミュニケーション

- コミュニティ

- コンセプト

- コンディション

- コンテスト

- コントロール

- コンプリート

- コンプレックス

- サイエンス・フィクション

- サプライズ

- サンプル

- シークレット

- ジェネレーション・ギャップ

- シチュエーション

- シナリオ

- シニア

- シフト

- シミュレーション

- シャッフル

- ジュニア

- ジョーク

- ショック

- ジョブ

- ジレンマ

- シンポジウム

- シンメトリー

- スター

- スタンス

- スタンダード

- ストレート

- ストレス

- ストロング

- スピーキング

- スピーチ

- スピーチ

- スピーチ・コンテスト

- スピード

- スピード・アップ

- スペシャリスト

- スペシャル

- スムーズ

- スランプ

- スリリング

- スルー

- セーフティ

- セールス・ポイント

- セオリー

- セキュリティー

- セレクション

- センス

- センセーション

- ターゲット

- ダイナミック

- ダイニング

- タイプ

- タイミング

- タイムリー

- ダイレクト

- ダイレクト・メール

- タスク

- タフ

- ダミー

受験レベルのカタカナ語46語まとめ

- アイデンティフィケーション

- アドレス

- アバンギャルド

- アピアランス

- アブノーマル

- アレンジャー

- アンビバレンス

- イズム

- イニシアチブ

- イニシエーション

- インフォーマル

- ウィット

- エアコンディショナー

- エアシス

- エポックメイキング

- オフィシャルサイト

- オフィス・レディー

- オプショナル・ツアー

- カリカチュア

- カルチャー・ショック

- キャリア・ウーマン

- キュビズム

- クオリティー・オブ・ライフ

- クオンティティー

- グラマー

- クレーマー

- ゴーサイン

- コーチング

- コーヒー・ブレイク

- コネクション

- コピーライター

- コンテンポラリー

- サミット

- サンプリング

- シェイプアップ

- システマチック

- ジョイント

- シンメトリック

- スカルプチャー

- スキャンダル

- ストラクチャー

- スポット・ライト

- スムージー

- スリラー

- タイアップ

- ダイナミズム

中学受験で覚えるべきカタカナ語(外来語)について「【中学受験国語】覚えるべき外来語350語一覧!読解に必須のカタカナ語を勉強法も紹介します」でより詳細な解説を行っています。

「対義語&類義語」系の語彙

基本レベルの対義語&類義語73語まとめ

- 【容易⇔困難】

- 【本音⇔建前】

- 【分散⇔集中】

- 【美点⇔欠点】

- 【特殊⇔一般】

- 【得手⇔苦手】

- 【直接⇔間接】

- 【長所⇔短所】

- 【単純⇔複雑】

- 【全部⇔一部】

- 【全体⇔部分】

- 【戦争⇔平和】

- 【先祖⇔子孫】

- 【積極⇔消極】

- 【生産⇔消費】

- 【進化⇔退化】

- 【親切⇔冷淡】

- 【順調⇔不調】

- 【縮小⇔拡大】

- 【就任⇔辞任】

- 【収入⇔支出】

- 【自然⇔人工】

- 【差別⇔平等】

- 【肯定⇔否定】

- 【幸福⇔不幸】

- 【公開⇔秘密】

- 【現実⇔理想】

- 【減少⇔増加】

- 【原因⇔結果】

- 【形式⇔内容】

- 【具体⇔抽象】

- 【許可⇔禁止】

- 【義務⇔権利】

- 【喜劇⇔悲劇】

- 【楽観⇔悲観】

- 【解散⇔集合】

- 【過去⇔未来】

- 【可決⇔否決】

- 【温暖⇔寒冷】

- 【延長⇔短縮】

- 【円満⇔不和】

- 【安全⇔危険】

- 【安心⇔心配】

- 【容易≒簡単】

- 【有名≒著名】

- 【不満≒不平】

- 【美点≒長所】

- 【同意≒賛成】

- 【製造≒生産】

- 【人工≒人造】

- 【進歩≒向上】

- 【真心≒誠意】

- 【心配≒不安】

- 【消息≒音信】

- 【承知≒納得】

- 【所得≒収入】

- 【準備≒用意】

- 【手段≒方法】

- 【主要≒重要】

- 【自然≒天然】

- 【材料≒原料】

- 【公平≒平等】

- 【欠点≒短所】

- 【経験≒体験】

- 【苦心≒苦労】

- 【気性≒性分】

- 【関心≒興味】

- 【屋外≒戸外】

- 【応答≒返事】

- 【円満≒温和】

- 【永遠≒永久】

- 【案外≒意外】

- 【安全≒無事】

受験レベルの対義語17語まとめ

- 【利益⇔損失】

- 【保守⇔革新】

- 【分解⇔合成】

- 【服従⇔反抗】

- 【能動⇔受動】

- 【肉体⇔精神】

- 【創造⇔模倣】

- 【善意⇔悪意】

- 【先天⇔後天】

- 【赤字⇔黒字】

- 【垂直⇔水平】

- 【建設⇔破壊】

- 【偶然⇔必然】

- 【供給⇔需要】

- 【客観⇔主観】

- 【感情⇔理性】

- 【過失⇔故意】

中学受験で覚えるべき 対義語&類義語について「頻出の対義語&類義語一覧~重要度別~おすすめのテキストも紹介|中受プロ講師監修」でより詳細な解説を行っています。

「三字熟語」系の語彙

基本レベルの三字熟語54語まとめ

- 意地悪(いじわる)

- 一挙手(いっきょしゅ)

- 一目散(いちもくさん)

- 遠近感(えんきんかん)

- 遠心力(えんしんりょく)

- 価値観(かちかん)

- 可能性(かのうせい)

- 画期的(かっきてき)

- 感受性(かんじゅせい)

- 客観的(きゃっかんてき)

- 居心地(いごこち)

- 嫌悪感(けんおかん)

- 向上心(こうじょうしん)

- 最高潮(さいこうちょう)

- 細分化(さいぶんか)

- 思春期(ししゅんき)

- 試金石(しきんせき)

- 持久力(じきゅうりょく)

- 深呼吸(しんこきゅう)

- 親近感(しんきんかん)

- 身勝手(みがって)

- 正当化(せいとうか)

- 正念場(しょうねんば)

- 絶好調(ぜっこうちょう)

- 先入観(せんにゅうかん)

- 相対的(そうたいてき)

- 対照的(たいしょうてき)

- 大規模(だいきぼ)

- 大黒柱(だいこくばしら)

- 着眼点(ちゃくがんてん)

- 道化師(どうけし)

- 不可解(ふかかい)

- 不可欠(ふかけつ)

- 不器用(ぶきよう)

- 不気味(ぶきみ)

- 不始末(ふしまつ)

- 不思議(ふしぎ)

- 不得手(ふえて)

- 不本意(ふほんい)

- 風物詩(ふうぶつし)

- 副作用(ふくさよう)

- 包容力(ほうようりょく)

- 放射状(ほうしゃじょう)

- 望遠鏡(ぼうえんきょう)

- 万国旗(ばんこくき)

- 無意識(むいしき)

- 無作法(ぶさほう)

- 無造作(むぞうさ)

- 無防備(むぼうび)

- 優等生(ゆうとうせい)

- 有意義(ゆういぎ)

- 有機物(ゆうきぶつ)

- 留守番(るすばん)

- 臨場感(りんじょうかん)

受験レベルの三字熟語17語まとめ

- 遺失物(いしつぶつ)

- 有頂天(うちょうてん)

- 白昼夢(はくちゅうむ)

- 第一義(だいいちぎ)

- 自尊心(じそんしん)

- 街路樹(がいろじゅ)

- 善後策(ぜんごさく)

- 好敵手(こうてきしゅ)

- 高飛車(たかびしゃ)

- 紅一点(こういってん)

- 模造紙(もぞうし)

- 不細工(ぶさいく)

- 不養生(ふようじょう)

- 立往生(たちおうじょう)

- 仏頂面(ぶっちょうづら)

- 利己的(りこてき)

- 門外漢(もんがいかん)

- 明文化(めいぶんか)

- 副産物(ふくさんぶつ)

- 生半可(なまはんか)

- 度外視(どがいし)

- 生意気(なまいき)

- 真骨頂(しんこっちょう)

- 処世術(しょせいじゅつ)

- 短兵急(たんぺいきゅう)

- 景勝地(けいしょうち)

中学受験で覚えるべき 三字熟語について「【中学受験国語】覚えるべき三字熟語80語一覧!読解に必須の三字熟語の勉強法も紹介します」でより詳細な解説を行っています。

「心情語」系の語彙

基本レベルの心情語186語まとめ

- 愛情・思いやり

- いたわる

- 思いやる

- ねぎらう

- 励ます

- 慈しむ

- 親愛

- 温情

- 優しさ

- 愛おしい

- 親愛感

- 親近感

- 愛着

- 献身的

- ひたむ

- 従順

- 喜び・満足感

- 晴れがましい

- 喜ばしい

- 達成感

- 満足感

- 幸福感

- 安堵

- 安心

- 安らぎ

- 平穏

- 解放感

- ほっとする

- 仲間意識・協力

- 結束

- 協調

- 一体感

- 連帯感

- 自己肯定・誇り

- 自負心

- プライド

- 自信

- 誇り

- 誇らしい

- 自尊心

- 希望・ポジティブな思考

- 向上心

- 楽観的

- ポジティブ

- 積極的

- 夢見る

- 夢想

- 憧れる

- 切望

- 渇望

- 熱望

- 悲しみ・孤独

- わびしい

- もの寂しい

- 心細い

- 虚しい

- 寂しさ

- 孤独感

- 孤立

いたたまれない

- 失望・無力感

- 無気力

- やりきれない

- 報われない

- 失望

- 無力感

- 絶望感

- 羞恥・屈辱

- 恥じらい

- 照れる

- 卑屈

- コンプレックス(劣等感)

- 屈辱的

- 自己否定・葛藤

- 自責

- 懺悔

- 葛藤

- 矛盾

- 苦悩

- 困惑・不安

- 困惑

- 当惑

- 混乱

- 戸惑う

- 躊躇

- ためらい

- 不安

- 焦燥

- 緊迫感

- 疑念

- 不信

- 怒り・反発

- 反感

- 憤り

- 憤怒

- 激怒

- 非難

- 叱責

- 嫌悪・拒絶

- 嫌気

- 不満

- 無念

- 悔恨

- 遺憾

- 不愉

- 鬱陶しい

- 面倒

- 厄介

- 苦々しい

- 高慢・優越感

- 尊大

- 自惚れ

- うぬぼれる

- 優越感

- 侮蔑・偏見

- 軽蔑

- 蔑める

- 見下す

- いぶかしむ

- 先入観

- 固定観念

- 感動・印象深さ

- 印象的

- 感慨

- 感激

- 感嘆

- 敬意

- 緊張・恐れ

- ひるむ

- 気が引ける

- 怖気づく

- びくびくする

- 気後れ

- 驚き・動揺

- 驚愕

- 仰天

- 動揺

- 狼狽

- 自己表現・態度

- 軽薄

- じれったい

- 見栄

- 虚勢を張る

- 沈静化

- 和らぐ

受験レベルの心情語33語まとめ

- 高揚・賞賛・成長

- 昂揚

- 賞賛

- 成長欲求

- 優しさ・受容

- 厚意

- 寛容

- 度量

- 許容

- 感動や憧れ

- 感銘

- 羨望

- 自己否定・羞恥心

- 自虐

- 羞恥心

- 屈辱や罪悪感

- 屈辱的

- 屈辱感

- 心苦しい

- 怒り・批判

- 憤慨

- 糾弾

- 高慢・威圧

- 横柄

- 傲慢

- 不遜

- 高圧的

- 威圧的

- 高慢

- 自己過信

- 自己陶酔

- 自信過剰

- 虚勢を張る

- 苛立ちや偏見

- 苛立ち

- 偏見

- 攻撃や侮蔑

- 侮辱

- 懐古・追憶

- 懐古

- ノスタルジア

- 追憶

- 驚きや混乱

- 愕然

中学受験で覚えるべき心情語について「【中学受験国語】小説・物語読解が苦手な小学生必見!覚えるべき心情語180語を一挙解説」でより詳細な解説を行っています。

〜初心者or苦手意識がある受験生向け〜語彙力を高める勉強法

暗記に慣れるまでは、親子でクイズ形式で取り組む

語彙の勉強を始めたばかりの段階では、ただ単語帳を眺めるだけの学習では、なかなかやる気が続きません。特に、まだ学習習慣が身についていないお子さんにとっては、苦痛に感じてしまうこともあります。そのような場合は、親子でクイズ形式で楽しく取り組むのが効果的です。

例えば、お父さんやお母さんが語句の意味を読み上げ、お子さんがその語句を答える形式や、逆にお子さんが語句を読み上げ、お父さんやお母さんがその意味を答える形式にするなど、遊びの要素を取り入れることが大切です。これにより、お子さんは勉強を「やらされる」という感覚から解放され、楽しみながら語彙に触れることができます。

<公式>中学受験フォーカスラーニングでは、ゲーム的なやり方でありながら、語彙以外全ての科目に応用できる記憶法を習得いただくレッスンを開講しています(体験授業無料)。

まとめてやるのではなく毎日少しずつやる

語彙の勉強は、まとめて一気にやろうとすると、覚える量が多すぎて挫折しやすくなります。脳は一度に大量の情報をインプットするよりも、少しずつ繰り返し触れることで、記憶が定着しやすくなるという性質があります。そのため、毎日少しずつでも、継続して学習することが非常に重要です。1日に覚える語彙の数を10個や20個と決めて、それを毎日コツコツとこなしていきましょう。「少しずつやる」という学習法は、お子さんに大きな負担をかけず、習慣化しやすいというメリットがあります。

初めて覚える時は範囲を狭め、復習するときは、広範囲を一気にやる

新しい語彙を学ぶ際には、一度に多くの語句を覚えようとせず、範囲を狭めて集中的に学習することが効果的です。たとえば、1日に10語と決めて、その10語の意味や用例をじっくりと理解することに集中します。この段階では、語彙の意味だけでなく、例文や関連する語句も一緒に確認すると、より深く記憶に定着させることができます。

そして、翌日以降の復習では、前日に学習した10語に加え、それまでに覚えたすべての語彙をまとめて確認するようにします。

このように、インプットは狭く深く、アウトプット(復習)は広く浅く、を繰り返すことで、記憶の定着率を最大限に高めることができます。 この学習法は、新しい知識を効率良く吸収し、忘れにくくする効果があります。

〜慣れてきた受験生向け〜語彙力を高める勉強法

丸暗記ではなく、理解をして覚える

語彙の勉強に限らず、受験勉強で重要なことは、「可能な限り丸暗記を避ける」ということです。丸暗記は、長期的な記憶保持がされづらく、応用が利きづらいです。語彙においても可能な限り「理解して覚える」ということを目指しましょう。

例えば、「油を売る」という慣用句があります。意味は、「ダラダラ長い時間をすごす」ということです。直接的な意味の結びつきがないように思えますが、語源を知ると納得できます。

「油を売る」の語源─江戸時代の油売りが粘り気の強い油を容器に移す際に時間がかかったため、客と世間話をして時間を潰していた様子に由来

「油を売る」という慣用句を無理やり覚えるのではなく、由来を含めて覚えると背景も相まって強力な記憶になります。語彙の学習に慣れてきたら語源を含めて理解するということにチャレンジしてみましょう。

- 慣用句

- ことわざ

- 四字熟語

こういった分野は語源がはっきりしており、「理解を含めた記憶」として取り組みやすいです。

国語の語彙問題においても、文脈を踏まえて意味を答えさせるという応用的な問題も出題されています。私のレッスンでは、極力丸暗記させないように意味を解説しています。

実体験や読解演習の経験を絡めて覚える

語彙の学習は、単に単語帳を眺めるだけでなく、実生活や読解演習で出会った言葉と結びつけることで、記憶がより強固なものになります。例えば、お子さんの実体験と結びつけるのも効果的です。たとえば、「自問自答」という言葉を覚える際に、「今日、学校の宿題で困った時に、先生に聞く前に自分でどうしたらいいか考えた、あれが自問自答だよ」と説明することで、お子さんにとってより身近な言葉になります。日常生活のあらゆる場面に語彙を学べるヒントがありますので、テキストの情報ではなく、リアルな情報から意味を覚えていくことを心がけましょう。

語彙だけを見て、自分で意味を説明できるかを確かめる(なんとなくテキストを受動的に眺めないようにする)

語彙学習で陥りがちなのが、単語帳やテキストをただ漫然と眺めるだけの「受け身の学習」です。この方法では、覚えたつもりでも、いざテストで問われると答えられないということが起こりがちです。より効果的に記憶を定着させるには、語彙だけを見て、その意味を自分の言葉で説明できるかを確かめる「能動的な学習」を取り入れることが重要です。

例えば、単語帳の語句を隠し、意味を口頭で言ってみたり、ノートに書き出したりします。このプロセスを通じて、本当に意味を理解しているかどうかを客観的に確認することができます。この反復練習は、知識を「知っている」状態から「使える」状態へと引き上げるために不可欠です。

普段の勉強ではできるけどテストでは得点できないというお悩みをもつ受験生のほとんどが「自分で思い出す勉強」が不足しています。なんとなく「覚えたつもり」「わかったつもり」で止まってしまっているのです。

勉強以外の時間にも知らない語彙を見つけ、その語彙について調べるようにし、国語辞書を1日10回引く

語彙は、単語帳だけでなく、日常のあらゆる場面に隠されています。

- テレビのニュース

- 新聞

- 漫画

- 日常会話

など、勉強以外の時間でも、知らない言葉を見つけたら、それを調べる習慣をつけましょう。国語辞書を自ら引くという行動は、語彙力を飛躍的に向上させます。 辞書を引くことで、言葉の意味だけでなく、使い方や類義語、対義語など、関連する情報も一緒に学ぶことができます。1日10回という具体的な目標を設定することで、お子さんは能動的に言葉を探すようになり、それが習慣化すれば、辞書を引くこと自体が苦ではなくなります。

1日10回辞書を引けば、一年間で3000語以上の新しい語彙に触れたことになります。中学受験語彙の問題集の収録語彙総数が2800であることを考えると大きなインパクトがあることがわかります。

語彙力の勉強はいつまでに終わらせればいい?

先取り学習ができる場合は、低学年〜小4にできるだけ進めてしまうのがおすすめ

中学受験の勉強が本格化する小5や小6になると、算数や理科、社会の学習に多くの時間が割かれるようになります。そうなると、国語の語彙学習にじっくり取り組む時間が確保しづらくなります。そのため、もしお子さんが先取り学習ができる状況であれば、まだ時間に余裕がある低学年〜小4の間に、できるだけ語彙学習を進めてしまうのがおすすめです。

語彙や漢字は一度覚えれば、日常生活の中で復習することができので、早期学習に向いています。

小5の秋くらいまでに終えられると良いペース、小6スタート前に終えられると標準的なペース

語彙学習のちょうど良いペースは、小5の秋くらいまでに一通り終えてしまうことです。この時期までに語彙の基礎ができていれば、小5の冬から始まる志望校別特訓や、小6からの本格的な過去問演習にスムーズに入ることができます。小6になると、演習量が増え、記述対策や志望校対策に時間を割く必要が出てきます。そのため、小6の夏までは、まだ語彙学習に時間を割くことができますが、それ以降は、新しい語彙を覚えるよりも、今までに覚えた語彙の復習に時間をかける方が効率的です。

もっとも遅くても小6の夏の終わりまでには終わらせておきたい

小6の夏は、中学受験における天王山とも言われる、最も重要な時期です。この時期は、読解スキルの総復習と定着を図る必要があります。もし、この時期まで語彙学習が終わっていない場合は、受験勉強全体に大きな遅れが生じる可能性があります。 語彙力が不足していると、過去問の文章を読み解くのに時間がかかったり、記述問題で適切な言葉が出てこなかったりして、演習の効果が半減してしまいます。主要な語彙学習を終えたあとは、模試や過去問演習で出てきた知らない言葉をその都度調べる程度に留めるのが現実的です。

語彙学習を終えればたいていの語彙は問題なく理解できます。その状態でももちろんわからない語彙は登場しますが、そういったマニアックな語彙に備えて知識をさらに増やすのは悪手です。あくまで読解スキルを主体として考えていきましょう。

中学受験国語の学習に関してよくある質問

先取り学習で低学年の間に語彙をやる場合、読解はやらなくていいですか?

低学年のうちは、無理に読解問題に取り組む必要はありません。

しかし、読書を通じて文章に触れることは非常に重要です。語彙学習と並行して、読書を習慣づけることで、文章を読むこと自体に慣れておくことが大切です。 語彙を学ぶことは、言葉の「点」を増やす作業であり、読解は、その「点」を線として結びつけ、文章という「面」を理解する作業です。この両輪がうまく回ることで、国語の総合力が向上します。お子さんの興味のある分野の本をたくさん読ませてあげたり、親子で一緒に本を音読したりするなど、楽しみながら読書習慣を身につけさせてあげましょう。

小6なのですが、語彙学習が終わっていません。もう間に合わないでしょうか?

小6の夏以降でも、語彙学習は遅すぎません。むしろ、この時期に焦って大量の語彙を詰め込もうとするのではなく、効率の良い学習法を取り入れることが重要です。入試で頻出の語彙に絞って集中的に学習したり、過去問演習で出てきた知らない言葉を最優先で覚えるようにしたりするなど、戦略的に学習を進めましょう。 全ての語彙を網羅しようとせず、出る可能性の高い語彙に的を絞ることで、限られた時間の中で最大の効果を得ることができます。また、毎日決まった時間に少しずつ学習する習慣をつけることで、知識の定着を図ることも可能です。諦めずに、今からでもできることを着実に実行していきましょう。

記述問題が苦手です。語彙を覚えれば書けるようになりますか?

記述問題は、単に語彙を知っているだけでは書けるようになりません。

- 語彙力

- 設問の意図を正確に読み取る読解力

- 文章の論理構成を理解する力

- 情報を適切な言葉で表現する力

が必要です。 語彙力は記述力の土台となる重要な要素です。豊富な語彙があれば、より的確に、より説得力のある文章を書くことが可能になります。記述問題が苦手な場合、まずは語彙力という土台を固め、その上で、模範解答を書き写したり、要約練習をしたりして、論理的な文章の構成を学ぶ練習を重ねることが有効です。

物語文の心情読解ができません。語彙を覚えることで解決するのでしょうか?

物語文の心情読解は、登場人物の心の動きを論理的に整理することが大切です。一方で、心情を表す言葉(心情語)を200語程度は覚えておきましょう。心情読解の精度を高めることにつながります。 たとえば、「憂鬱」「戦慄」「困惑」など、より複雑で微妙な心の動きを表す言葉を知っていると、登場人物の感情を深く理解することができます。語彙学習と合わせて、登場人物の気持ちを論理的に整理する構造的な読解訓練を行いましょう。

辞書を引いたり、毎日少しずつ学習するのを嫌がります。どうすればいいでしょうか?

お子さんが学習に抵抗を示す場合、まずは学習方法や環境を見直してみることが重要です。なぜ嫌がるのか、その理由を一緒に考えて、お子さんの気持ちに寄り添ってあげましょう。 一方的に「辞書で調べなさい」と指示してもわからないお子さんがほとんどです。

- 隣に座って辞書を一緒に引いてあげる

- 調べた語彙をノートにまとめる方法を教えてあげる

- 調べた語彙を一緒にクイズ形式で覚えてみる

といった工夫を行っていきましょう。

中学受験生におすすめの国語辞書は、「中学受験生におすすめの国語辞書を紹介」で解説しています。

模試の成績が安定しません。どうすればいいでしょうか?

模試の成績が安定しない原因は、語彙力不足だけではありません。文章の種類によって得意不得意があったり、時間配分がうまくいかなかったり、記述問題の書き方がわからなかったりと、様々な要因が考えられます。まずは、模試の結果を分析し、どの分野で失点しているのかを正確に把握することが重要です。

国語の問題において落としてはいけない問題は以下です。

- 漢字問題

- 語彙問題

- 正答率50%以上の選択肢問題

- 正答率50%以上の記述問題

これらの問題のうちできていない問題を復習しましょう。仮に正解していたとしても、「なぜその正解に至ったのか」を聞いてみると意外と感覚で答えていたりします。正解不正解に限らず、根拠を持ってその解答に辿り着くというプロセスを定着することが大切です。

【入門レベル】小学校低学年or国語が苦手な子のおすすめテキスト

ここでは小学校低学年のお子様や国語が苦手なお子様に向けたテキストを紹介していきたいと思います。テキストの選定基準は、「収録語数が少ない」「ポップでわかりやすい」になっています。また、どの順番でテキストに取り組めば良いかという実践的なアドバイスも合わせてお伝えいたします。

ちびまる子ちゃん学習シリーズ

国語・理科・算数・社会の中で、小学生の学習を学びやすいテーマに分けてシリーズ化しているのが「ちびまる子ちゃん学習シリーズ」です。中学受験の学習の特化しているわけではありませんがこちらで紹介する6冊のテキストをクリアできれば、受験で出題される語彙関連の問題ではほぼ正解が可能になります。

日本最難関レベルの中学校の問題でも、このシリーズをしっかり覚えていれば、語彙問題については難なく得点可能です。国語では以下の6冊がおすすめです。

「ちびまる子ちゃん学習シリーズ」のおすすめポイント

- 一冊200語程度なので、短期間の学習計画で覚えることができ達成感を感じられる

- イラストが豊富で、由来の解説もあるので、楽しんで勉強できる

- テストですぐに得点できるので自信がつく

語彙学習で取り組むべきちびまる子シリーズ/やる順番に並べて紹介!

1番目に取り組むべきテキスト

2番目に取り組むべきテキスト

3番目に取り組むべきテキスト

4番目に取り組むべきテキスト

5番目に取り組むべきテキスト

6番目に取り組むべきテキスト

「ちびまる子ちゃん学習シリーズ」のオススメポイントはこちらになります。低学年のお子さんや国語が苦手な受験生にはまず、「目標の達成感を味わって貰う」ことが大切です。その意味で、一冊200語程度のちびまる子ちゃん学習シリーズは小学生に最適な教材といえるでしょう。逆にデメリットはこちらになります。

- 冊数が多いので、総仕上げの学習には不向き

- 由来の解説まで読めばかなり効果があるが小学生だけではそこまでの学習は難しい

- 「ことわざ・慣用句・四字熟語」のみが掲載されており、その他の語彙は対策できない。

200語が6冊に分かれているので、総まとめのテキストとしては不向きであること。また、「ことわざ・慣用句・四字熟語」以外の分野の語彙は未掲載なので、「ちびまる子ちゃん学習シリーズ」が終わり次第、先ほど紹介した「中学受験国語の必須語彙2800」に移ると良いでしょう。

【番外編/買って損なし】かゆいところに手が届く語彙テキスト

ここからは「かゆいところに手が届く語彙テキスト」を紹介していきます!特定のジャンルに特化した語彙テキストなので先ほど紹介したテキストをかけあわせて使うと良いでしょう!

「角川まんが学習シリーズ のびーる国語 カタカナ語 外来語・時事用語他」のおすすめポイント

- 小学校低学年でも分かるほどポップでわかりやすく書かれている。

- 大人なら知っているけど子供だと知らない絶妙な語彙が選定されている。

「こども故事成語」のおすすめポイント

- 故事成語を由来のストーリーとともに学べるので教養がつく

- 小学生対象に作られているのでわかりやすい

- 大型本なので非常に見やすい

おすすめの中学受験国語語彙のテキストまとめ

【入門レベル】小学校低学年or国語が苦手な子のおすすめテキスト

【総仕上げレベル】小学校五年生以上のおすすめテキスト5選まとめ

まとめ

この記事で解説した通り、中学受験国語において語彙力は合格を左右する最重要分野です。単なる知識の丸暗記ではなく、読解・思考・記述の土台として機能する本質的な語彙力を養成することが、志望校合格への揺るぎない一歩となります。

今回ご紹介したテキストや学習法、そして効率的な記憶術を参考に、ぜひ今日から語彙学習を実践してみてください。日々の積み重ねが、お子さんの国語力を飛躍的に向上させる鍵となります。

語彙学習に関して、さらに具体的なアドバイスや、お子さんに合った学習プランを知りたい場合は、無料体験レッスンもご活用ください。

当ブログでは受験勉強に関する様々な情報をプロ講師目線で発信しています。他の記事もぜひご覧ください。

中学受験の各科目の勉強&おすすめグッズまとめ

- 公立中高一貫校専門オーダーメイド作文添削塾

- 【2025年最新版】最強テキストまとめ~勉強法と厳選テキストを一挙紹介~

- 【厳選紹介】おすすめの勉強グッズ

- 【完全版】勉強法紹介

- 【息抜き】コンテンツ

コメント

コメント一覧 (7件)

[…] […]

[…] […]

[…] […]

[…] […]

[…] […]

[…] […]

[…] […]